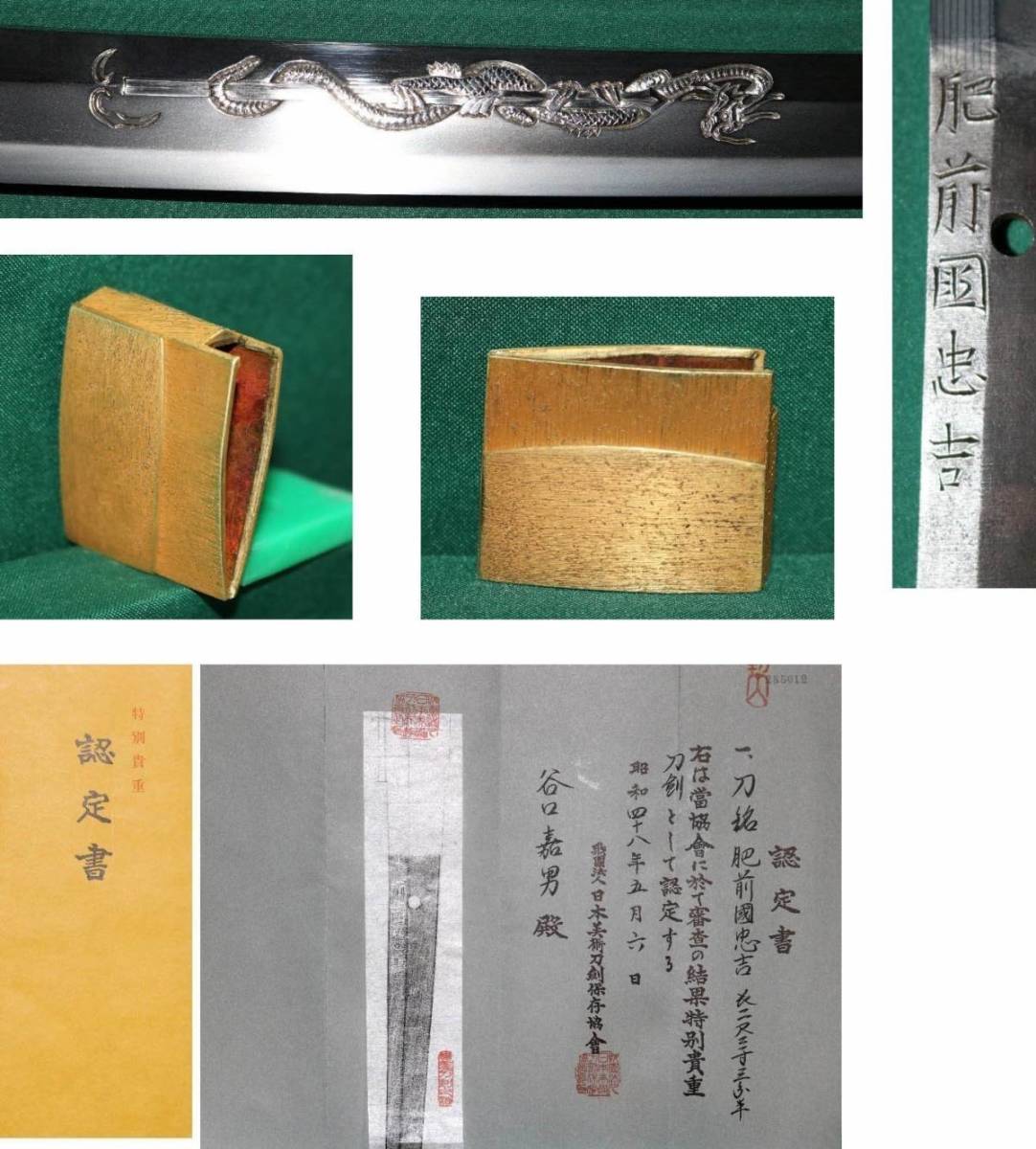

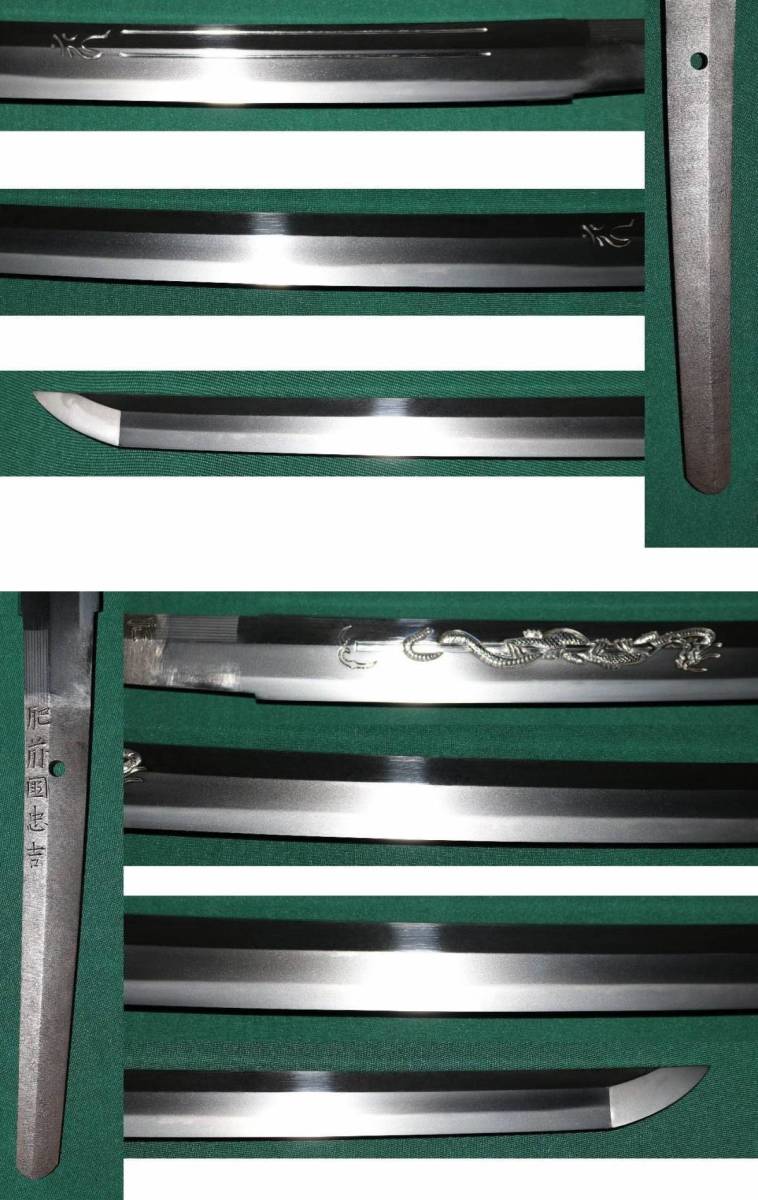

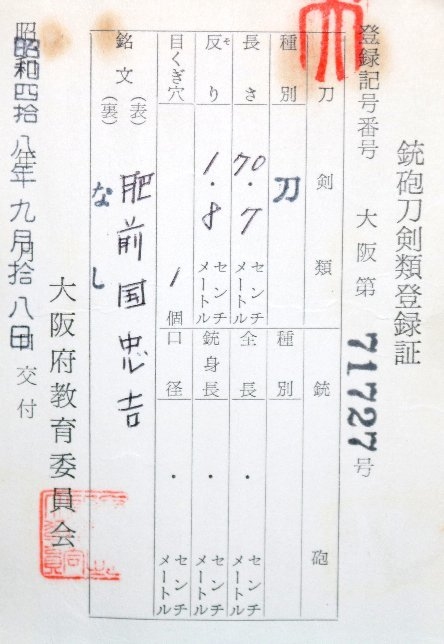

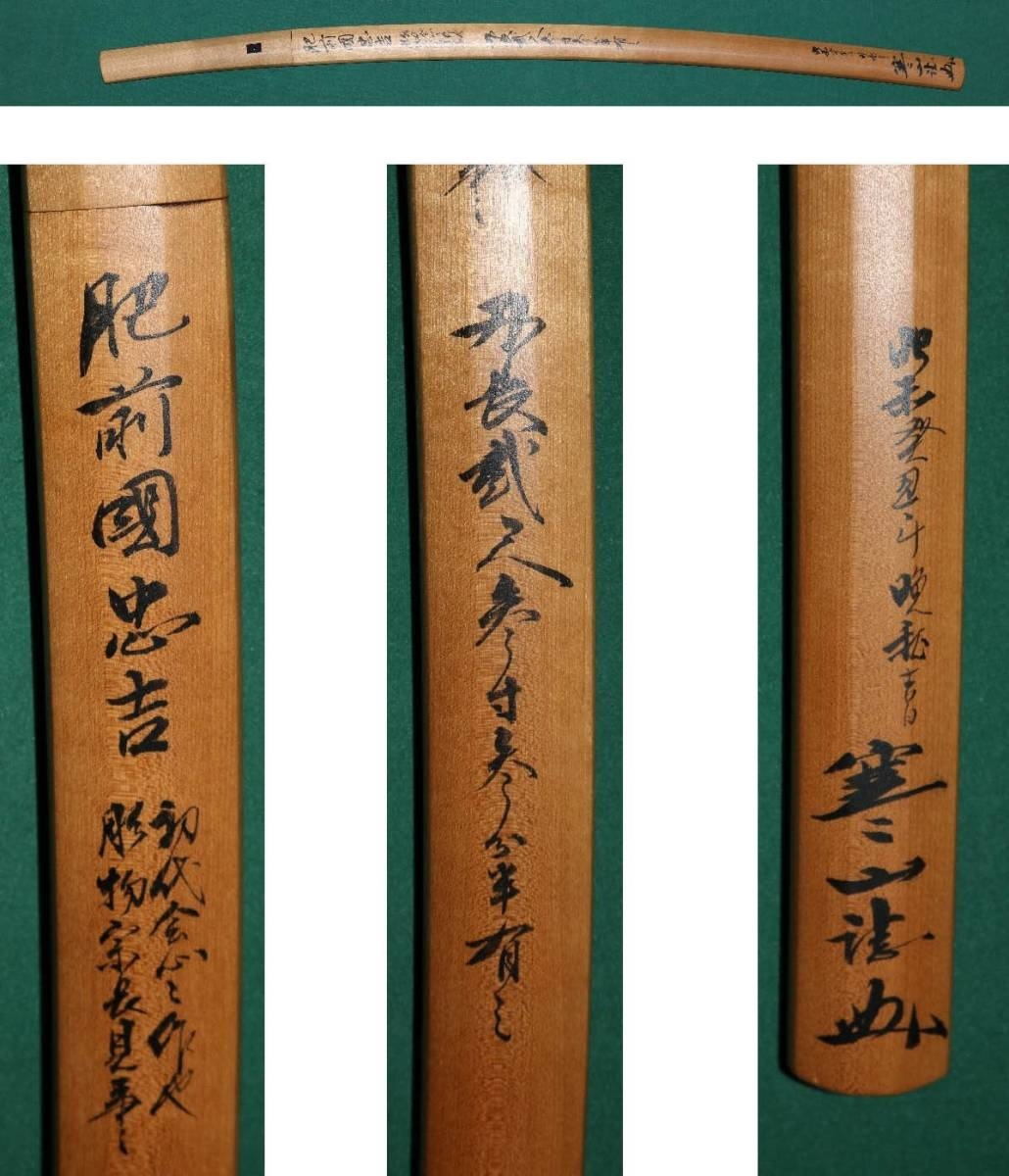

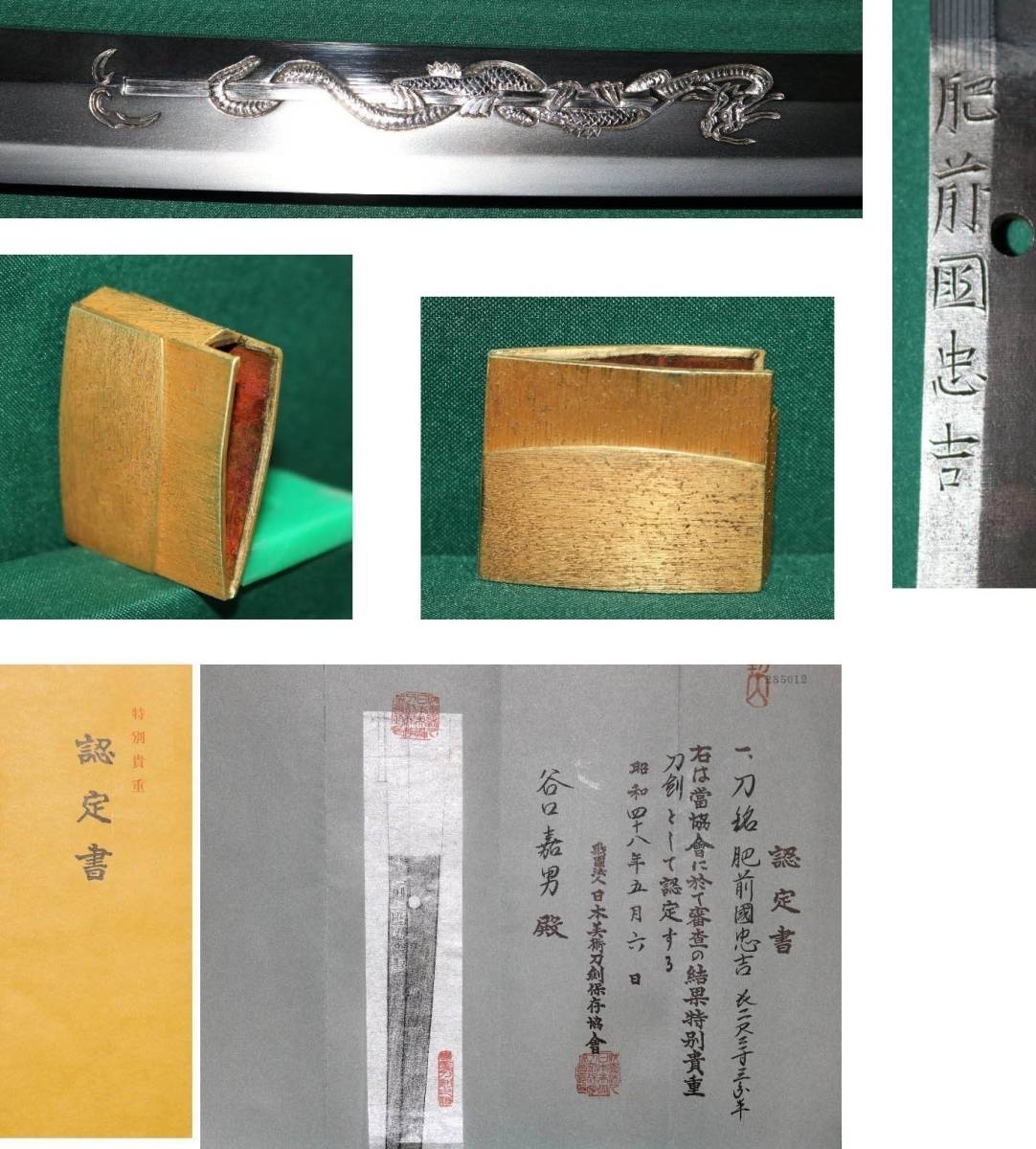

☆ 初代肥前国忠吉 ☆ 『特別貴重刀剣』 新刀最上作にして最上大業物 寒山鞘書 收藏

一口价: 2500000 (合 127000.00 人民币)

拍卖号:f1066016957

开始时间:02/11/2025 13:02:10

个 数:1

结束时间:02/18/2025 23:02:09

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:不可

最高出价:

出价次数:0

xvpbvx |

| 長さ 70.7㎝ | |

| 反り 1.8㎝ | |

| 元幅 約3.15㎝ | |

| 元重 約6.7㎜ | |

| 先幅 約2.2㎝ | |

| 先重 5.0㎜ |

xvpbvx |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

|---|

推荐