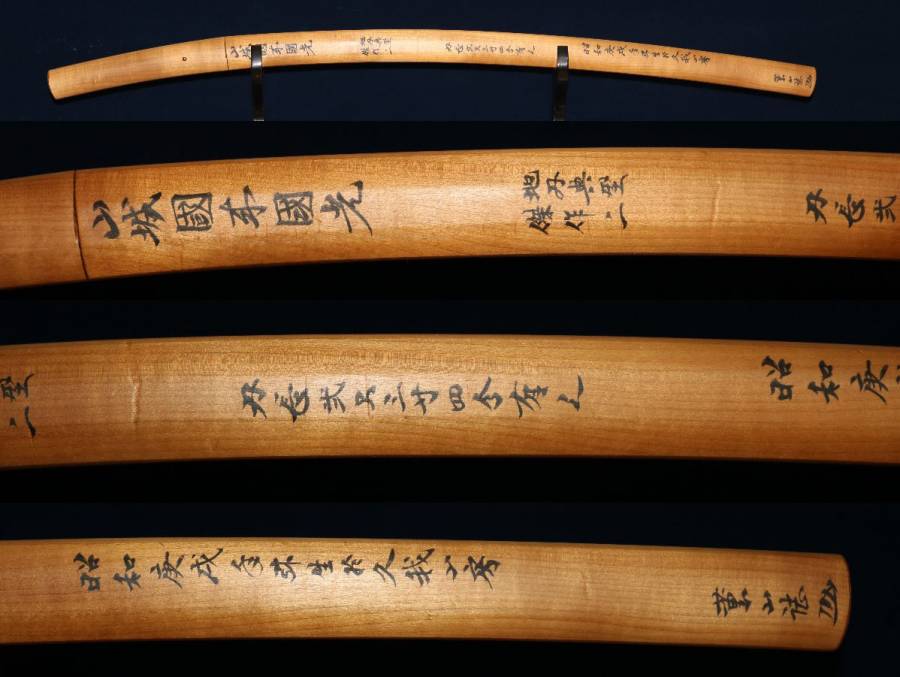

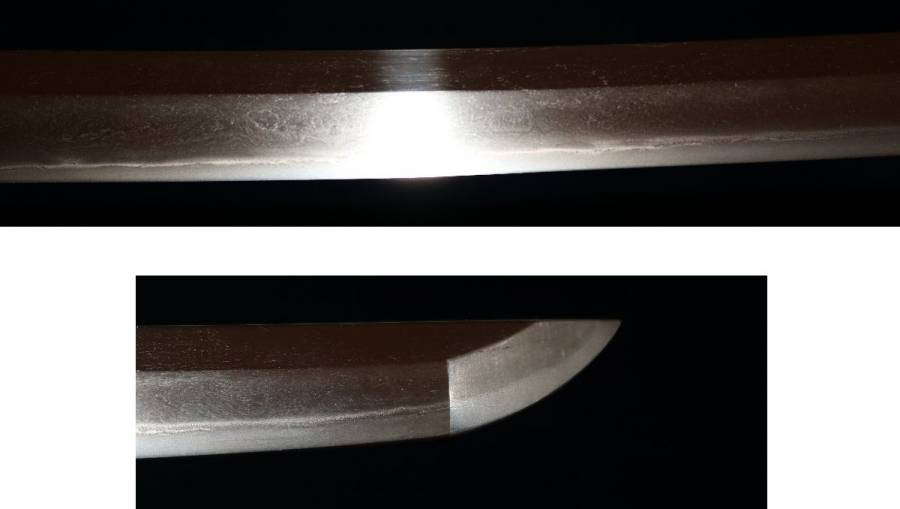

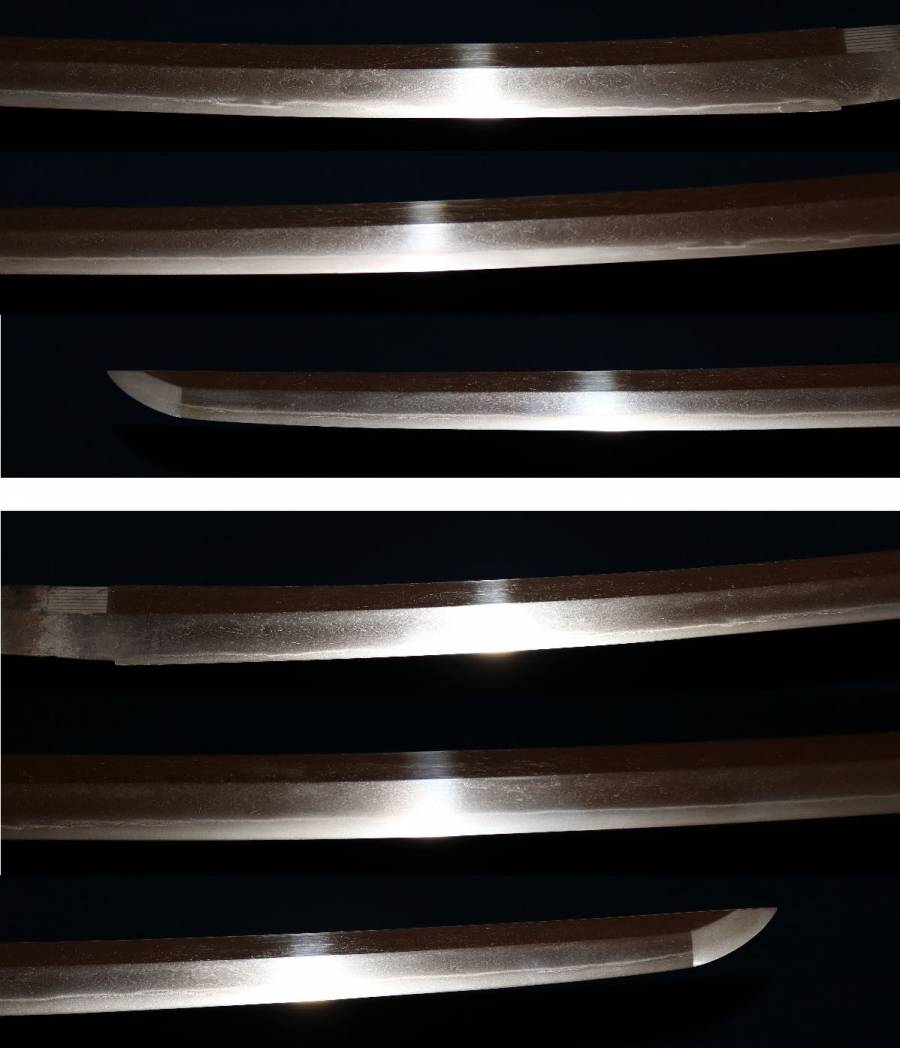

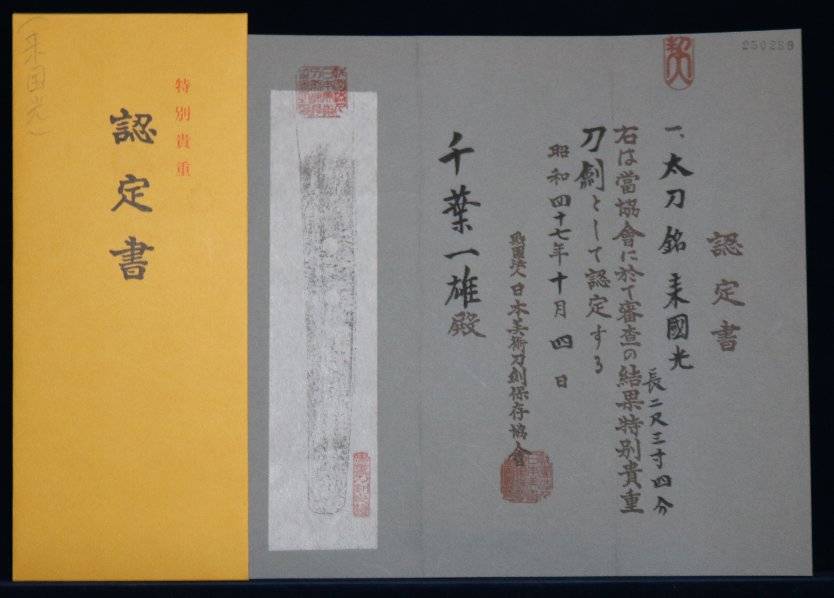

古刀最上作・鎌倉時代山代の大名工・産茎在銘太刀「 来国光 」本間薫山先生鞘書き有り・特別貴重刀剣 收藏

拍卖号:d1173053464

开始时间:02/11/2025 22:43:57

个 数:1

结束时间:02/17/2025 21:21:38

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:可

最高出价:2*6*0***

出价次数:129

古刀最上作・鎌倉時代山代の大名工・産茎在銘太刀「 来国光 」本間薫山先生鞘書き有り・特別貴重刀剣

古刀最上作・鎌倉時代山代の大名工・産茎在銘太刀「 来国光 」本間薫山先生鞘書き有り・特別貴重刀剣xvpbvx |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

|---|---|---|---|

| 2*6*0*** | 3 | 297000最高 | 02/12/2025 21:15:32 |

| f*f*2*** | 2 | 296000 | 02/12/2025 21:18:26 |

| c*7*1*** | 4 | 262000 | 02/12/2025 21:16:34 |

| 8*4*5*** | 107 | 156000 | 02/12/2025 18:32:01 |

| 4*6*d*** | 356 | 154000 | 02/12/2025 16:18:35 |

| e*e*6*** | 458 | 152000 | 02/12/2025 12:43:41 |

| d*d*5*** | 191 | 10500 | 02/12/2025 09:13:18 |

| 8*d*a*** | 20 | 10000 | 02/11/2025 22:45:01 |

推荐