仙台藩12代藩主・伊達斉邦の正室・伊達徽子(のりこ)・自筆「百人一首」のうち、喜撰法師の和歌

仙台藩12代藩主・伊達斉邦の正室・伊達徽子(のりこ)・自筆「百人一首」のうち、喜撰法師の和歌

元々は、茶会の「茶掛」として掛軸に表装されておりました。

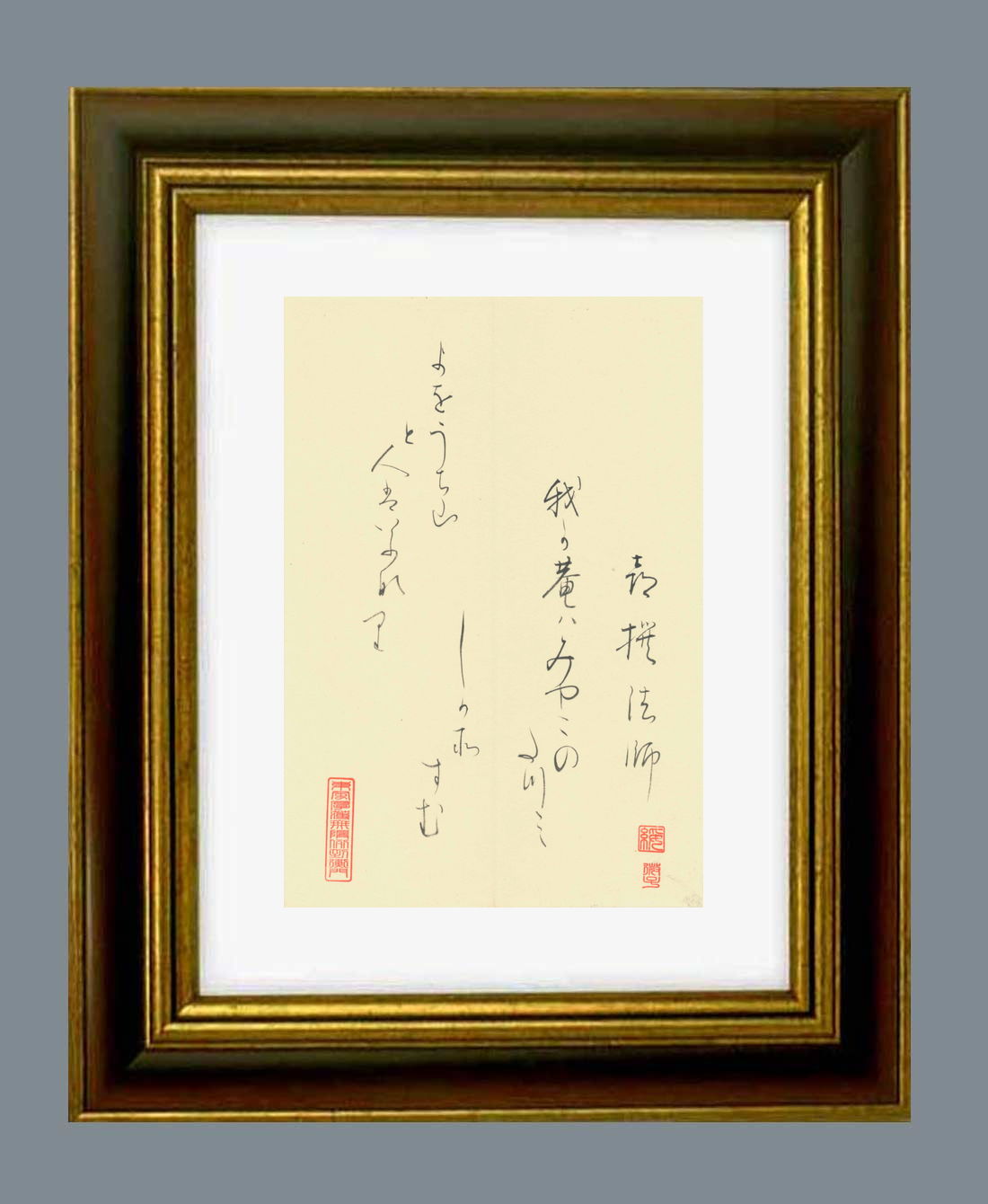

海外展示の際に「額縁」に装丁されたものです。

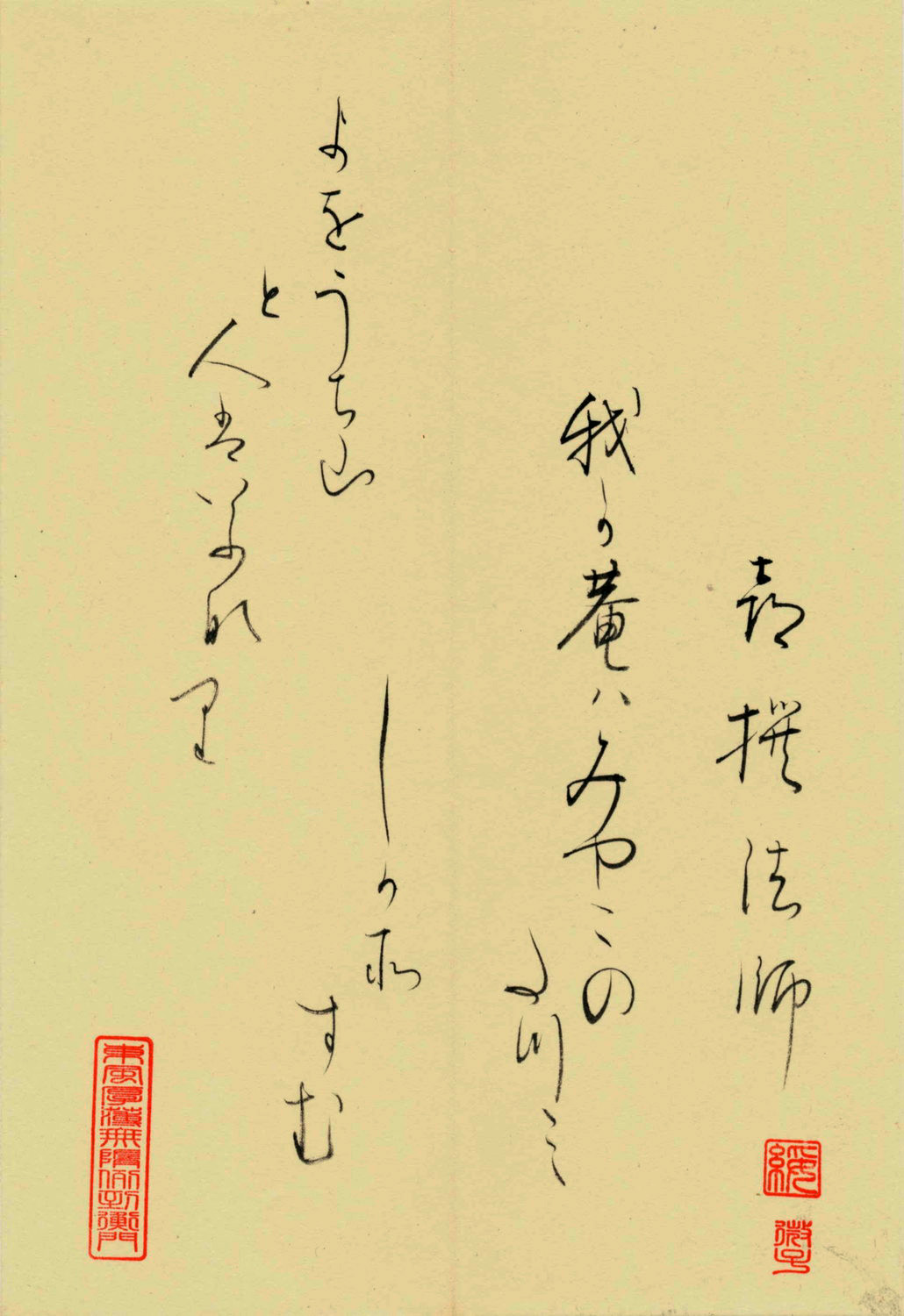

伊達徽子(のりこ)の和歌は「ちらし書」と呼ばれる書法です。文字を散らして布置するわが国独自の書き方です。この書法の歴史は平安時代の康保3年(966)の「)紙背仮名消息」(滋賀・石山寺)、同じく平安時代の公卿・藤原公任(きんとう)自筆『北山抄』「仮名消息」(京都国立博物館)が知られております。各行に高低の変化をつけ、流暢(りゅうちょう)に続く連綿はきわめて美しいもので「百人一首」の書法として平安時代の卿などの間で広まり、その後大名家の姫君の間で用いられておりました。

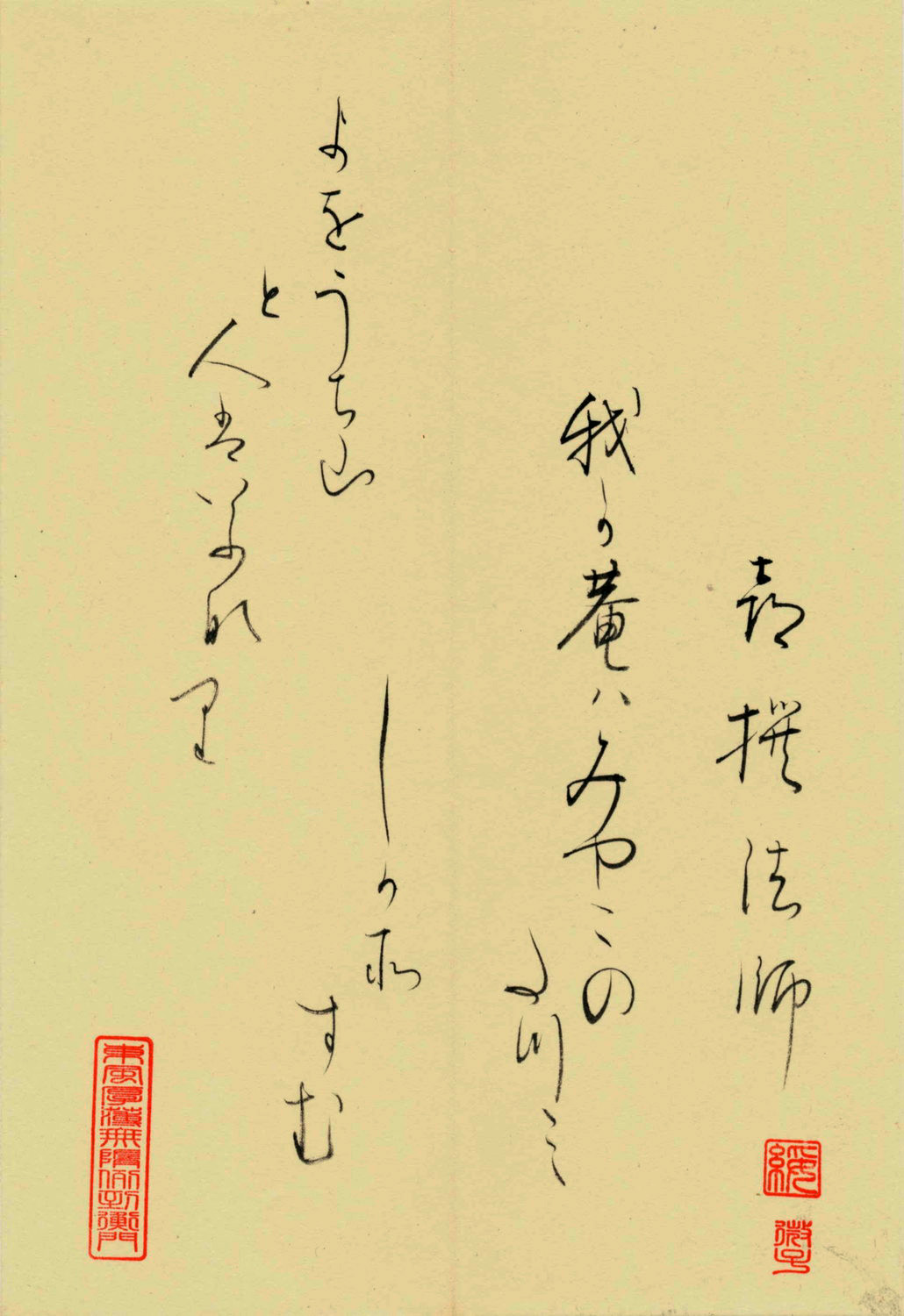

自筆下部の印は、伊達斉邦の正室で綏姫(まさひめ)の落款・「綏」と「徽子」(印譜)

原本自筆上部には、「東風厚薄無随例到衡門」《東風(とうふう)厚薄(こうはく)無(な)く例(れい)に随(したが)いて衡門(こうもん)に到(いた)る》漢詩の意味は「春風はえこひいきなく吹き渡り、例年のように、わび住まいのわが家の門にもやってきた。」というものです。

この漢詩は、中国・中国,宋末(1274年頃)の詩人・真山民(しんさんみん)宋末時代に戦乱を逃れ、人に知られることを求めず、自分で山民と称した。最も有名な漢詩が「新春」でなかでも「東風厚薄無随例到衡門」の漢詩は年賀状などでしきりに用いられていた。

伊達斉邦の正室で嫁いだ後も綏姫(まさひめ)と称された伊達徽子(のりこ)は、和歌や漢詩の素養もある教養のある女性として知られておりますが、「百人一首」を記す際、漢詩を読み理解し共鳴していることがよくわかる。詳細な理由は下記説明欄に記載。

出品した「百人一首」自筆の内容(原文の読み下し文)は次の通りです。

「喜撰法師(きせんほうし)」

「我(わか)庵(いほ)はみやこ(都)のたつみ(辰巳)しかそす(住)む

よ(世)をうち(宇治)山と人はいふなり」

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」(教科書仕様)としております。

(原文の現代語訳)

「喜撰法師(きせんほうし)」

「私の庵(いおり)は都の東南にあって、このように心のどかに暮している。

だのに、私がこの世をつらいと思って逃れ住んでいる宇治山だと、世間の人は言っているようだ。」

現代語訳の出典:「小倉百人一首」鈴木日出男(東京大学名誉教授)

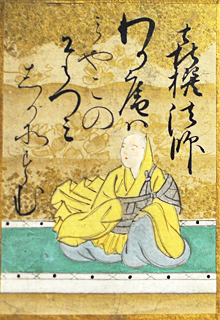

備考1:「喜撰法師(きせんほうし)」は、「喜撰法師(きせんほうし)」は、平安時代初期の僧・歌人。六歌仙の一。宇治山に住んでいた僧であるという事以外は不明。この宇治は、山々の間を水量豊かな宇治川が流れる風光明媚の地として知られ、貴族の別荘地として栄えた。

名高い平等院鳳凰堂は、藤原頼通が父道長の別荘跡にこの世の極楽浄土を現出しようとの意図で建立。宇治はまた由緒古い歌枕でもあり、王朝和歌では古今集以来「宇治の橋姫」が特に好んで取り上げられ、また『源氏物語』の舞台ともなった。

かように宇治は宗教上の聖地であると共に、文学上の聖地でもあった。「喜撰法師(きせんほうし)」は、王朝貴族たちにとって特別な意味合いを持った宇治という土地ゆかりの人物として知られ、特に藤原定家の評価が高いことでも知られている。

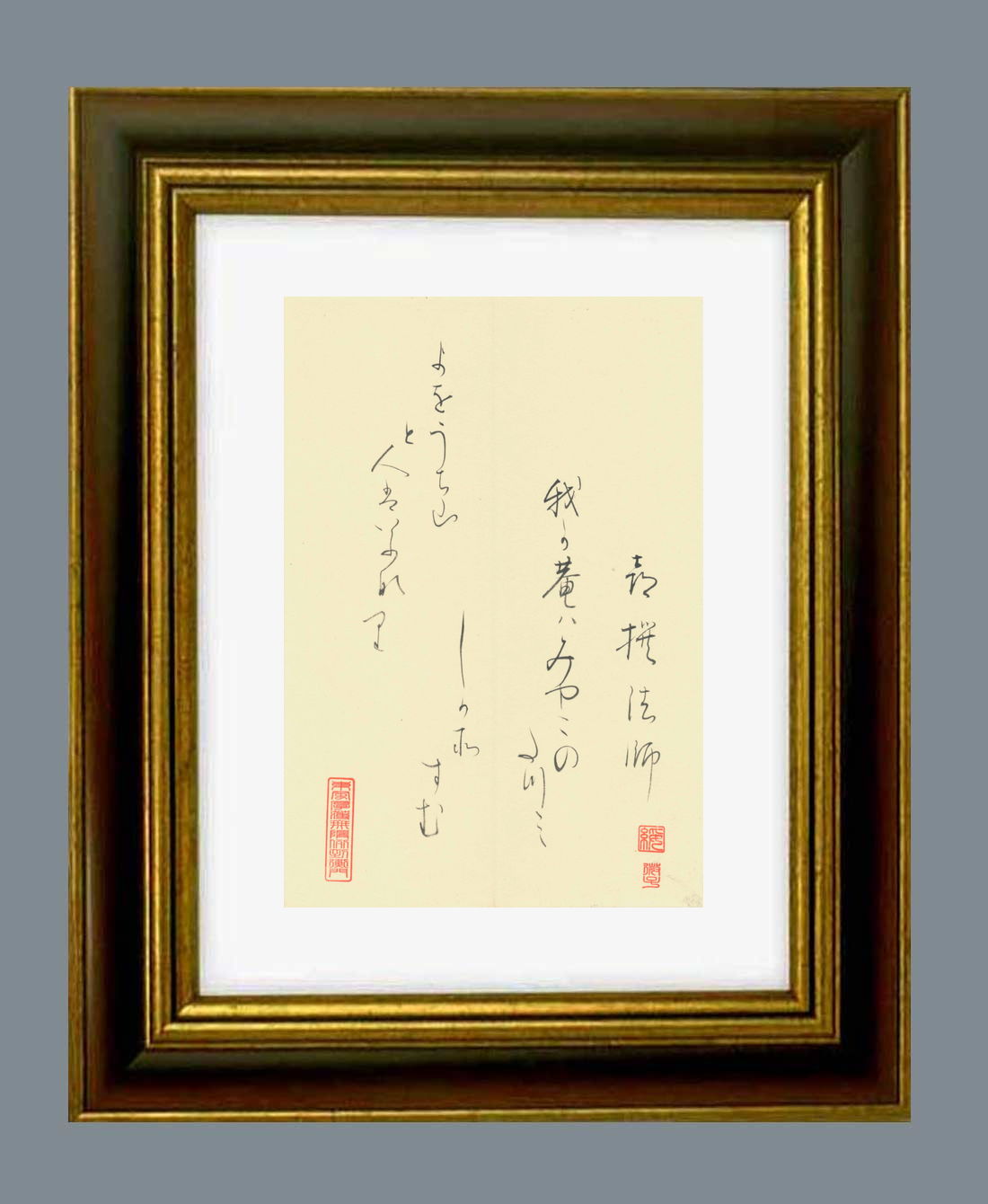

「額縁入原本」

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「自筆原本」

写真によって大名の正室らしい品格のある書の勢いと速さを確認することができる。

仙台藩12代藩主・伊達斉邦の正室・伊達徽子(のりこ)の書体は、漢文と違った和歌の素養を発揮しなめらかで、やわらかな書体は茶室の雰囲気を重厚なものにさせた。下の印は、伊達斉邦の正室で伊達徽子(のりこ)の落款。

原本自筆上部には、「東風厚薄無随例到衡門」《東風(とうふう)厚薄(こうはく)無(な)く例(れい)に随(したが)いて衡門(こうもん)に到(いた)る》漢詩の意味は「春風はえこひいきなく吹き渡り、例年のように、わび住まいのわが家の門にもやってきた。」というものです。

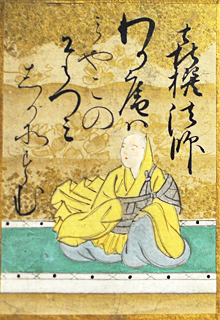

参考資料:「喜撰法師」

出典・財団法人小倉百人一首文化財団・所蔵

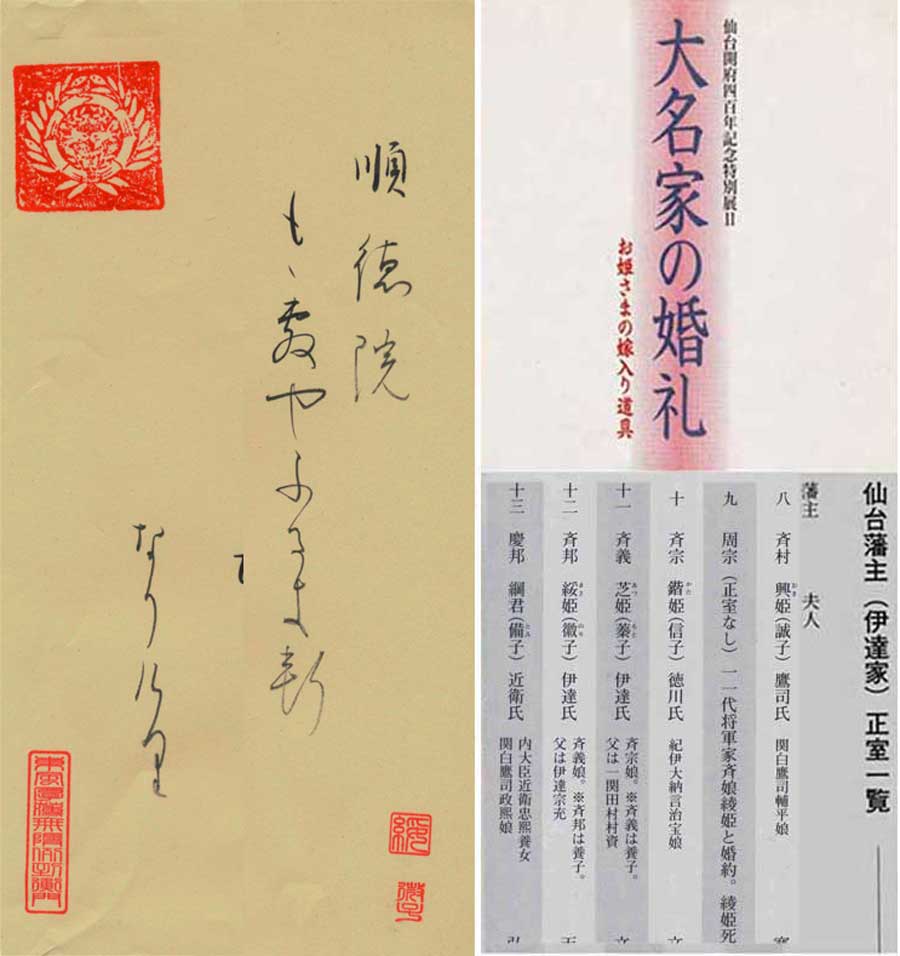

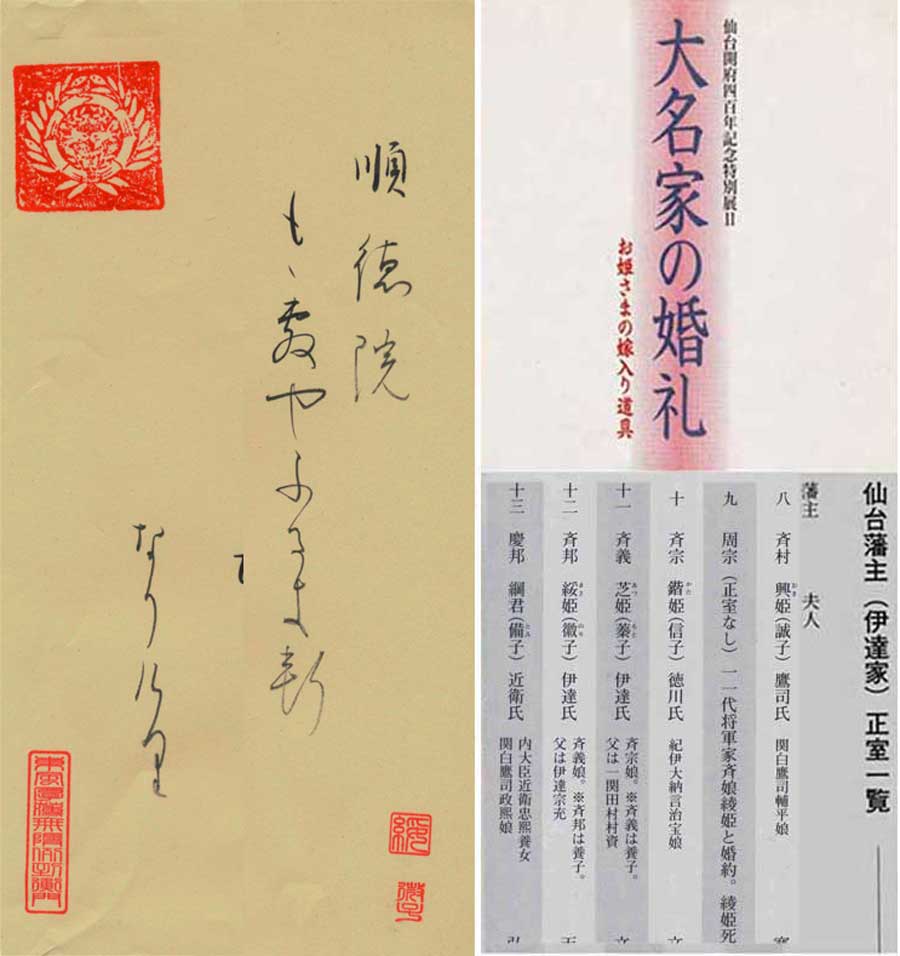

「百人一首」原本の和歌番号100(順徳院)に記されている仙台藩の藩印

写真右下の角印が仙台藩の家紋印(竹に雀)

家紋印の上の2つの印は仙台藩主第12代藩主・伊達斉邦の正室・綏姫(まさひめ)の印。「綏」(まさ)は、「綏姫(まさひめめ」の略。「綏姫(まさひめめ)」「徽子(のりこ)」は伊達徽子のこと。

原本自筆上部には、「東風厚薄無随例到衡門」《東風(とうふう)厚薄(こうはく)無(な)く例(れい)に随(したが)いて衡門(こうもん)に到(いた)る》漢詩の意味は「春風はえこひいきなく吹き渡り、例年のように、わび住まいのわが家の門にもやってきた。」というものです。新春正月に歌われる有名な漢詩です。

右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

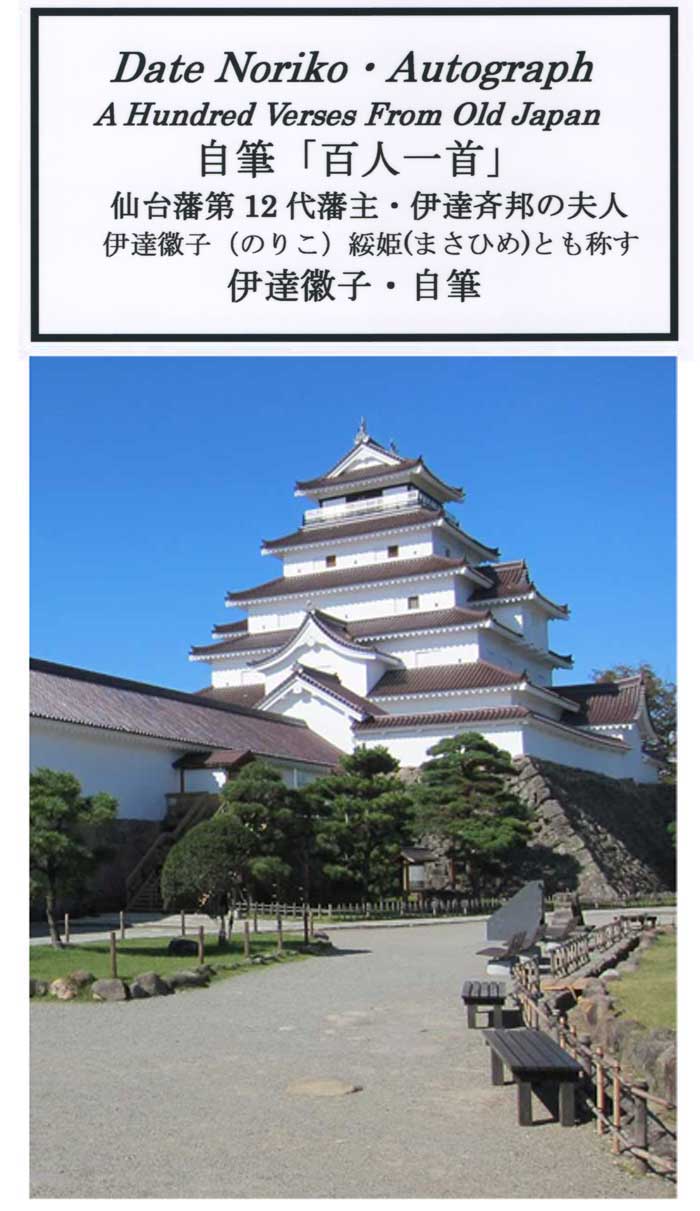

「額縁裏面ラベルと仙台城復元写真」

上段が、額縁裏面ラベル。下段の写真は仙台城の復元写真)

。

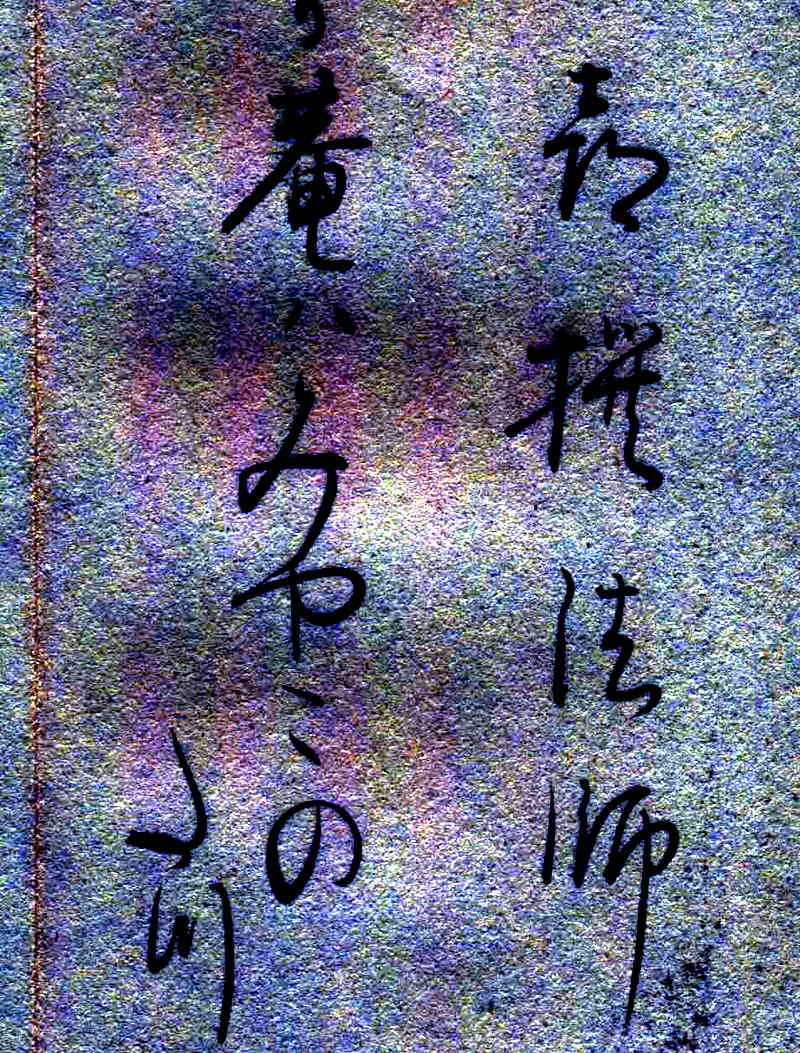

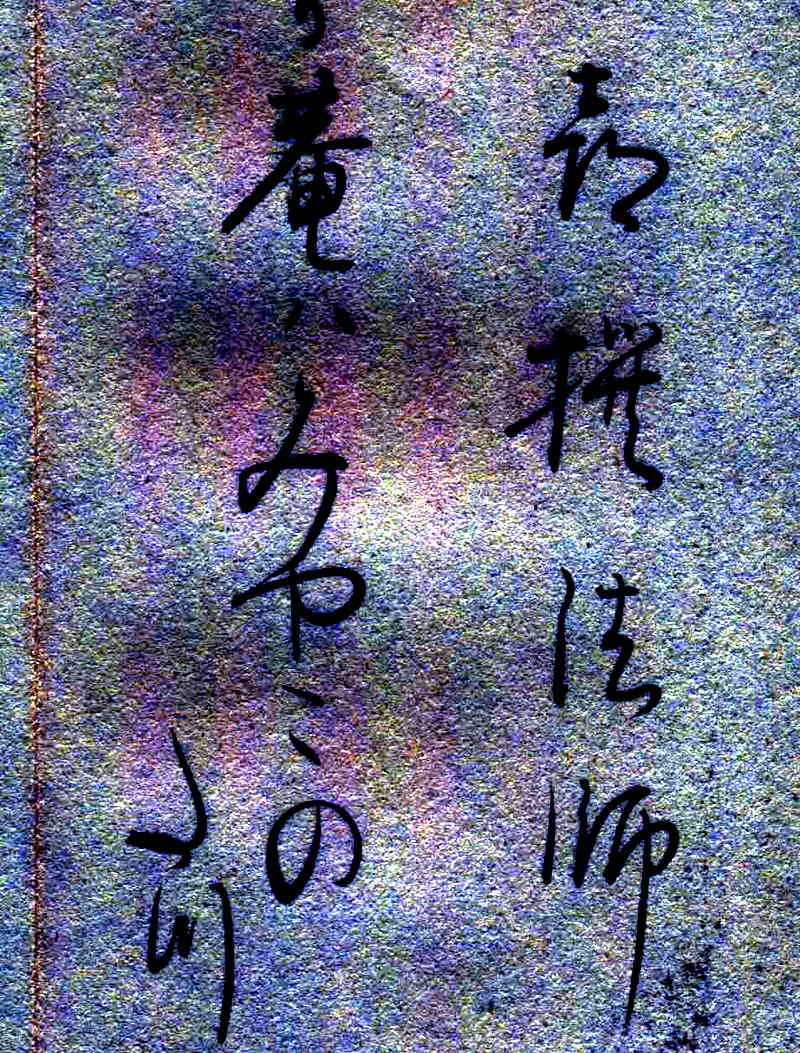

「断層画像写真」

《断層画像写真番号(和歌番号と同じ)》

拡大画像によって大名の夫人らしい品格のある書の勢いと速さを確認することができる。

伊達斉邦の正室で伊達徽子(のりこ)は、漢文と違った和歌の素養を発揮しなめらかで、やわらかな書体は、茶室の雰囲気を重厚なものにさせた。

|

仙台第12代藩主正室・伊達斉邦の正室で伊達徽子(のりこ)・自筆(直筆)「百人一首」を出品

|

|

自筆者に関する説明

|

自筆「百人一首」自筆には、「綏」と「徽子」の落款がある。

仙台藩12代藩主・伊達斉邦の正室の伊達微子(のりこ)は、嫁いだ後も綏姫(まさひめ)と称された。

伊達徽子(のりこ)の父は仙台藩11代藩主・伊達斉義。ただし夫の12代藩主・伊達斉邦は伊達宗充の子で血縁関係はない。文政6年(1828)~文久元年(1861)伊達徽子は39歳で没した。このため、出品した「百人一首」は、まだ若いころの自筆であることがわかる。筆致に若い女性特有のやわらかい筆跡がみてとれる。

|

|

自筆

|

自筆切の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。日本の和紙の場合、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がることが断層画像写真によって鮮明となります。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。今回出品した原本は日本の和紙とは異なり布の繊維をすり潰して微細化したものであることがわかりました。この技術の製法はオランダの風車による製紙「zaansch bord」という厚手の紙であることがわかりました。このことから当時の12代仙台藩主伊達斉邦が長崎・出島のオランダ商人を通し

入手したものであることがわかりました。原本は茶会用の掛軸から外され海外展示のために再表装をしております。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。

|

|

寸法

|

「百人一首」原本の大きさ タテ23.7センチ ヨコ16.4センチ。額縁の大きさは、タテ40.0センチ ヨコ30.0センチ。額縁は新品です。

|

|

解読文

|

出品した書には、「原文の読み下し文・現代語訳文」(解読文)を掲示し、平易に解読し読むことができるようにしております。

|

|

稀少価値

|

所蔵経緯(来歴)

1・自筆「百人一首」には、仙台藩12代藩主・伊達斉邦の正室の伊達微子(のりこ)の押捺がある。

|

|

HP

|

伊達徽子(のりこ)・自筆「百人一首」の和歌の書を出品いたしました。出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。

ツイッター「源氏物語の世界」

も合わせてご覧ください。

|