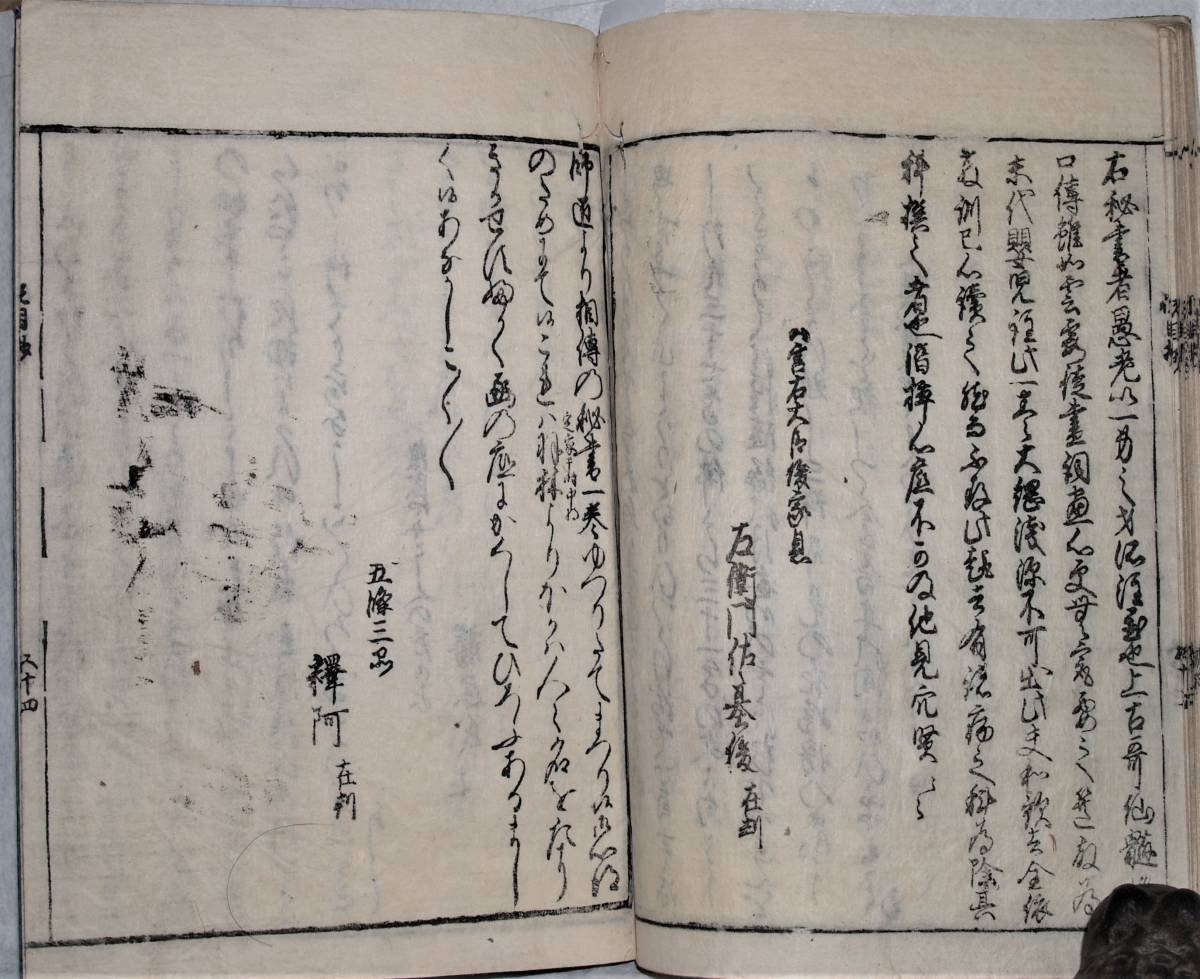

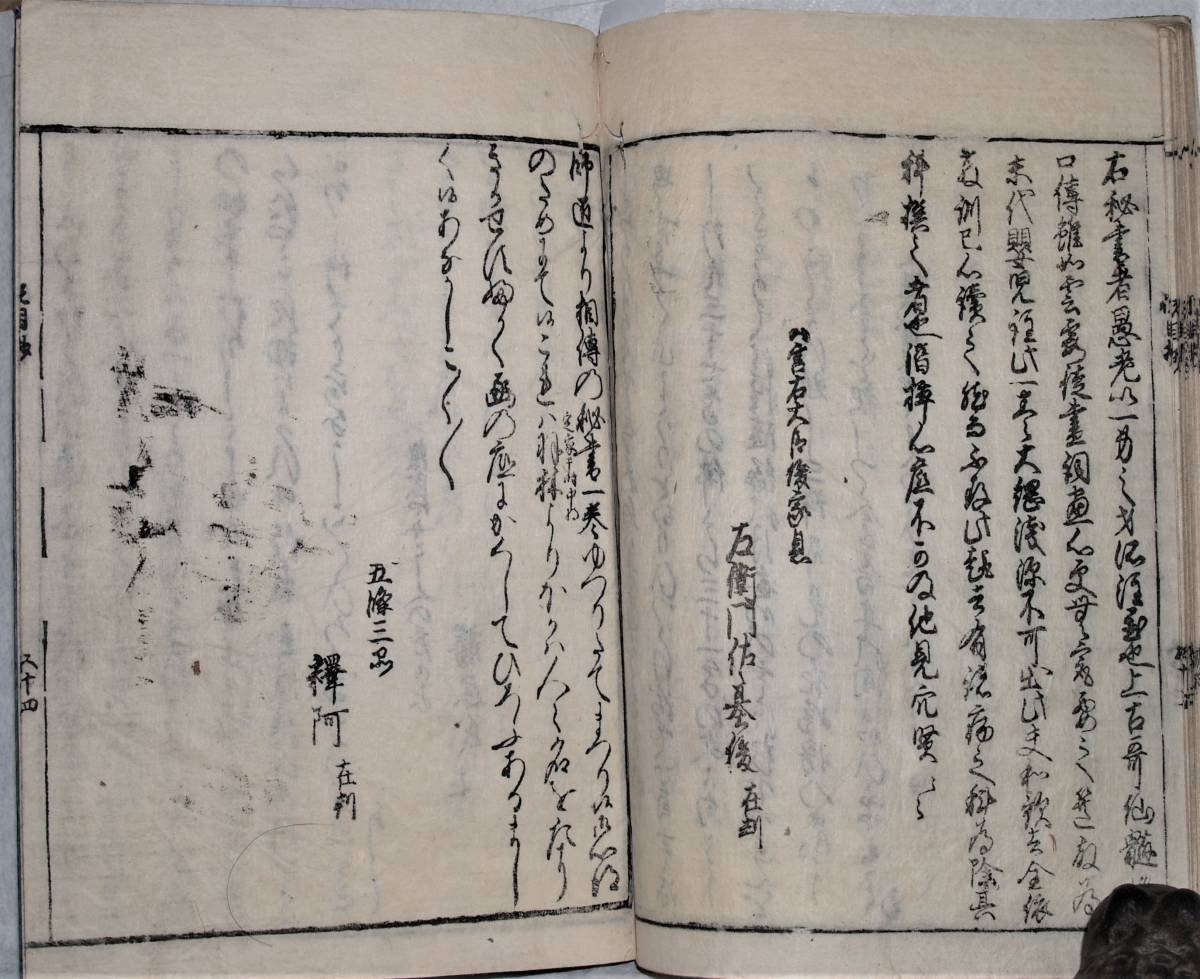

27×18.2cm

全55丁 半丁 11行

【内容 群書類従所蔵本(表記もこれに倣う)を底本とした項目】

・二本とも、項目毎に、文頭に漢数字の「一」が付いているのが基本だが、 どちらか一方に付いていれば、他方もそれに倣った。

・一本が項目として立てていれば、他本もそれに倣った。

・板→出品本・群→群書類従本

・丁付けは板本(出品本)に依る

01 物をかなにかくべきやう 2丁表

02 大方かきたがへて 2丁裏

03 歌をくゝりよむ事 3丁表

04 うたをよまんには 3丁裏

05 歌はすべて 4丁表

06 和歌の式には 4丁裏

07 ふるき歌の第一二句をとりて 6丁表

08 題をよく心うべきやう 7丁表

09 深雪などいふ題をえて 8丁裏

10 立春しいはん題に 9丁表

11 歌をよまん時【板に無し】

12 其物のすぐによまれぬには 10丁表

13 歌をかならず上の句より 10丁裏

14 歌をば百首千首万首【群と語句が異なる】 11丁表

15 歌の冥加をおもはゞ

16 題を書様は 11丁裏

17 歌に善悪あり【板に項目としては立てず】

18 歌は人によりて讀かゆべし 12丁表

19 叉縁の字をこしにすへずして 13丁表

20 かなをいたはるといふは 13丁裏

21 假名をえるといふは 14丁表

22 異名を心得よとは

23 たすけ字を存せよといふは

24 やすめの字といふを 14丁裏

25 かなをあまさずと云は 15丁表

26 心をあまさずといふは

27 詞の上下をせざれといふは 15丁裏

28 縁の字をとをのけずと云は

29 うへ下を心得よといふは 16丁表

30 これもおなじ心の歌なり 17丁表

31 前にも申侍ど 17丁裏

32 好みて可讀文字七あり 18丁表

33 忠峯、忠見はともに 18丁裏

34 棟梁は、も文字

35 康秀は、よ文字を句の下に 19丁表

36 遍昭。素性、共にの文字を句の下に

37 中のきみは、や文字を句の下にをきて 19丁裏

38 友則は、み文字句の下に有て

39 ある口傳に云 20丁表

40 やすめの字とて二字あり 20丁裏

41 阿倍清行が式目

42 公任卿抄云 21丁表

43 病をさるべき事 22丁表

44 同心は、詞かはりて 22丁裏

45 亂思は、第一の初の一字

46 欄蝶は、初の5文字の終の字

47 渚鴻は、第三句の終の一字 23丁表

48 花橘は、名物題をかくす事也

49 老楓は、題をよみはやさぬ事也

50 中鈍は、五もじを故六字になし 23丁表

51 後悔は、心も詞も同じ事ながら

52 歌に詞の病とて 24丁表

53 かしがましき字とて【板に無し】

54 五下のりんとう、五上のりんとう 25丁表

~~半丁分白紙~~

55 万葉集に、さうもん歌といふは 26丁表

56 歌に、あまたの躰あり 27丁表

57 長歌とは、皆人、すゞろに句あまりて長を申

58 旋頭歌といふ物あり 29丁表

59 混本歌といふ物あり 30丁表

60 折句の歌といふものあり 30丁裏

61 くつかぶりの折句といふ物あり 31丁表

62 をみなへし、花すゝきといへることを

63 叉初の一字と終の一字とを 31丁裏

64 廻文とは、かしらよりも、しもよりも 32丁表

65 かくし題とは、むねといふべきことをば 33丁表

66 疊句といふ事有 33丁裏

67 俳諧

68 答、これは歌を返すをいふ也

69 小町がもとへ、素せいほうしが 34丁表

70 業平が家に侍ける女に、俊ゆき

71 大弐三位さとにいで侍けるを 34丁裏

72 叉あふむがへしといふ物有【群に項目としては立てず】 35丁表

73 古歌をとる事、第一の大事也 36丁裏

74 歌に、大事有、てにをはしいふ事あり 39丁裏

75 ことに禁忌をさるべし、歌合ならぬには少しの難はとがならず 40丁表

76 はゞかるべき名所并詞 41丁裏

77 岩代の松は、事のおこり憚りあり 42丁表

78 夜のみじかきといふ事 42丁裏

79 我述懐とあらはにみえたる歌なり 43丁表

80 堀川院の中宮に、

81 抑うつぶし染、つるばみ、しゐ柴、 43丁裏

82 歌合ならぬには、題をみなつくす事は

83 歌を眼、耳、鼻、舌、身、意にあてゝ 44丁裏

84 和歌は、我朝の風俗なれば 45丁表

85 叉人に一度の過あればとて 46丁裏

86 大かた、何事にも名を得たる人は 47丁表

87 叉其ふるまひ、心ばへ優なるべし【板に項目としては立てず】

88 俊賴朝臣かたりて云【板に無し】

89 ある殿上人、みな月の廿日あまのり比 48丁表

90 野宮の歌合の判者は、源順也 50丁表

91 大中臣能宣が 51丁表

92 末座としてよき歌なればとて【板に項目としては立てず】 51丁裏

~~改丁~~

93 抑和歌に前後の二句あり【群に項目としては立てず】52丁裏~52丁表

奥書・刊記 53丁裏~55丁裏

大宮右大臣俊家息 左衞門佐基俊 在判

五條三品 釋阿 在判

俊成卿女こしへの尼御前 藤原氏 在(判)

(妙阿 在判 ←群書類従本にあり)

起請文のこと 為氏 在判

正安元(1299)年二月十七日 前大納言為世 在判

正保弐(1645)乙酉五月吉日 板行

【因みに】

『悦目抄』は藤原基俊作と言われているが、実は偽作。成立は鎌倉中期とされるが定ではない。

勿論、世に出てからずっーと「基俊作」と信じられていた(はず?)。

【参考】『悦目抄』 【デジタル大辞泉】に依る。

歌論書。2巻。藤原基俊著といわれるが偽作。成立年代は鎌倉中期とされるが未詳。

和歌の作り方・仮名遣い、先人の作風などについて述べたもの。『更科記(さらしなき)』。『和歌一流』『和良日久佐(わらひくさ)』とも称される。

※全体的に、経年によるくすみ、汚れ、若干の虫食いあり。

※袋とじの部分に、銀杏の葉が何枚か挿入されている。恐らく、「栞」に使ったものと思われる。現代の本のように挟んでおくと、ページを開いた拍子にハラハラと舞ってしまう可能性がある。上手く考えたものだ。