以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜

空の欠片の行方

第一章:静寂の依頼人

神保町の古書店街の喧騒から一本裏に入った路地。そこに、斎藤海斗(かいと)の営むアンティークジュエリーの修復工房「久遠(くおん)の輝き」はあった。昼でも薄暗いその路地で、真鍮の古い看板だけが、知る人ぞ知る店の存在を控えめに示している。

海斗は三十歳になったばかりだったが、その指先はすでに老練な職人のそれだった。拡大鏡(ルーペ)越しに見つめる世界は、ミクロンの傷、金属の僅かな歪み、そして石が内包する悠久の時間の堆積。彼はモノが持つ「声」を聞くことに長けていた。しかし、その声が自分の心を揺さぶることは、もう久しくなかった。仕事は精密な作業の連続。感情は、邪魔になるだけだ。

その日、工房のドアベルが、からん、と乾いた音を立てた。入ってきたのは、背筋を凛と伸ばしたひとりの老婦人だった。上質なグレーのスーツに、一粒の真珠のイヤリング。余計な装飾を削ぎ落としたその姿は、彼女が歩んできた人生そのものを物語っているようだった。

「ごめんください。こちらで、修復と鑑定をお願いできると伺いました」

穏やかだが、芯のある声だった。海斗は作業の手を止め、婦人を迎え入れる。

「ええ、私が斎藤です。どのようなお品物でしょうか」

婦人はゆっくりとハンドバッグから、桐の小箱を取り出した。古びてはいるが、丁寧に扱われてきたことがわかる。蓋が開けられると、海斗は思わず息を呑んだ。

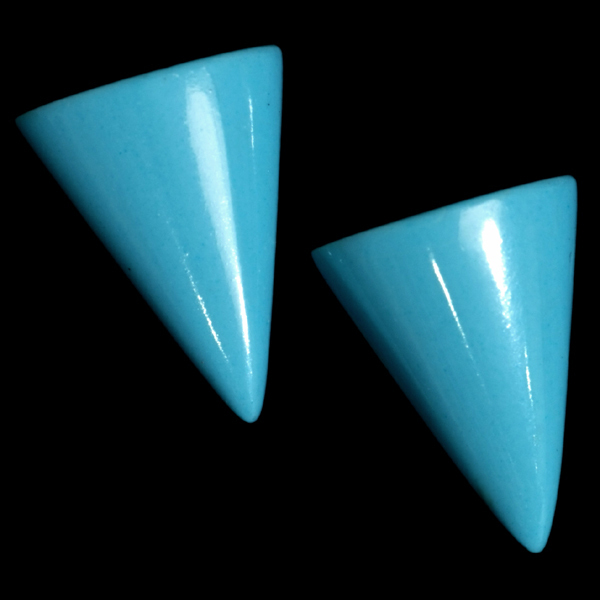

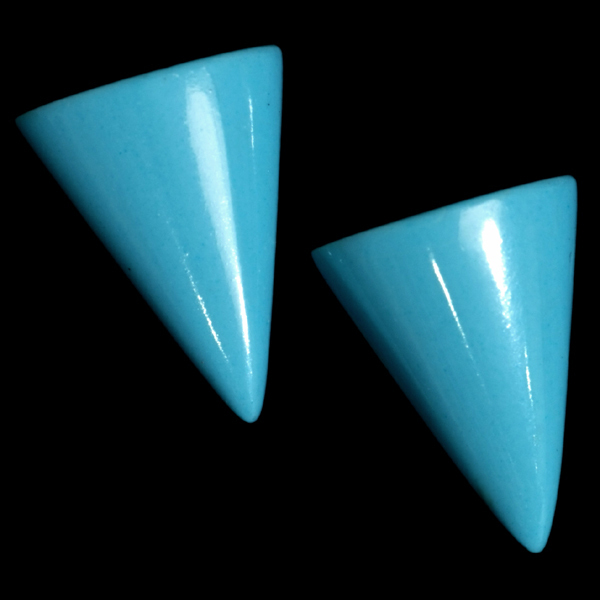

そこに収められていたのは、一対のカフリンクス。

目が覚めるような、鮮やかなターコイズブルー。南国の空をそのまま切り取って固めたような、一点の曇りもない青。その石は、完璧な円錐形に磨き上げられ、温かみのある18金ゴールドの台座に据えられている。モダンでありながら、どこか原始的な力強さを感じさせるデザイン。海斗は一目で、それがただならぬ品であることを理解した。

「素晴らしい…」

思わず漏れた声に、婦人は微かに口元を緩めた。

「スペインの…チェロ・サストレという作家のものだと聞いております」

「ええ、存じております。独創的なデザインで知られる宝飾家ですね。これは…彼の初期の作品でしょうか。非常に貴重なものです」

海斗がルーペを手に取ろうとすると、婦人はそっとそれを制した。

「鑑定をお願いしたいのは、その価値だけではございませんの」

彼女は、箱の底に敷かれたベルベットをそっとめくった。そこには、一枚の、手のひらに収まるほど小さなカードが挟まっていた。セピア色に変色したそのカードには、インクが掠れたスペイン語で、たった一言だけが記されている。

“El trozo de nuestro cielo.”

「私たちの、空の欠片…」

海斗が呟くと、婦人は静かに頷いた。

「夫の遺品です。…ただ、これは、私が贈ったものではありません。夫が若い頃、スペインから持ち帰ったもの。このカフリンクスが、誰から、どのような想いで夫の手に渡ったのか。そして、この言葉の意味は、何なのか。それが知りたくて…」

彼女は、佐藤千代子と名乗った。亡くなった夫、佐藤健吾は、戦後日本の復興を支えた建築家だったという。千代子の依頼は、単なる鑑定ではなかった。それは、半世紀以上も前の、見知らぬ誰かの想いと、夫が胸の奥にしまい続けた秘密を解き明かしてほしいという、切実な願いだった。

「お時間は、いくらかかっても構いません。ただ、真実が知りたいのです。夫が大切にしていた、この『空の欠片』の真実を」

海斗は、千代子の澄んだ瞳の奥に、深い悲しみと、それと同じくらいの深い愛情が揺らめいているのを見た。彼の心の中で、錆びついていた何かが、きしりと音を立てた。これは、ただの仕事ではない。そう直感した。

「お預かりします。必ず、このカフリンクスが持つ物語を、あなたにお届けします」

力強く頷いた海斗に、千代子は深く頭を下げ、静かに工房を後にした。

残された工房に、ターコイズブルーの鮮烈な光が満ちる。海斗はカフリンクスをそっと指でなぞった。ひんやりと、そして滑らかな石の感触。それはまるで、遠い記憶への入り口のようだった。

第二章:過去への扉

海斗の調査は、まず作家であるチェロ・サストレ本人から始まった。幸いなことに、サストレはまだ存命で、スペインのバルセロナにアトリエを構えていることがすぐに判明した。国際電話をかけると、意外にも本人が電話口に出た。老いてなお、その声には創作への情熱が漲っている。

海斗は事情を説明し、カフリンクスの写真をメールで送った。数日後、サストレから返信があった。

「ああ、覚えているとも。忘れもしない。1960年代の初め、まだ私が無名だった頃の作品だ。あのカフスを買っていったのは、日本の若い建築家だった」

サストレの記憶は鮮明だった。彼の話によれば、若き日の佐藤健吾は、奨学金を得てスペインに建築を学びに来ていたのだという。当時の日本にはない、ガウディの自由な曲線、地中海の強烈な太陽、そしてフラメンコの情熱的なリズム。そのすべてが、健吾の感性を激しく揺さぶった。

「彼は、私の小さなアトリエにふらりと立ち寄った。そして、ショーケースの中にあったあのカフスを、じっと見つめていた。完成したばかりの、私にとっても会心の作だった。彼は言ったよ。『この青は、バルセロナの空の色ですね。僕が初めて、本当の自由を感じた空の色だ』と」

しかし、当時の健吾は貧しい留学生。カフスを買う金などあるはずもなかった。彼はそれから何度もアトリエを訪れ、ただ飽きずにカフスを眺めては帰っていく。そんな健吾の姿に、サストレも次第に親近感を覚えていった。

「彼には、才能があった。建築について語り出すと、目が子供のように輝くんだ。彼がスケッチブックに描く日本の寺社と、スペインの建築様式を融合させたデザインは、実に独創的で素晴らしかった」

そして、ある女性の話になった。

「彼には、いつも一緒にいる女性がいた。名前は…そう、エレナ。彼女も建築を学ぶ学生で、聡明で、太陽のような笑顔が印象的な女性だった。二人は、いつも建築や芸術について熱く語り合っていた。傍から見ていても、互いが互いの才能に深く惹かれ合っているのがわかったよ」

エレナ。千代子の口からは一度も出てこなかった名前。海斗の胸が、微かに高鳴った。

「帰国の日が迫ったある日、健吾が私の店にやってきた。そして、震える手で、なけなしの金を差し出したんだ。『これを、どうしても彼女に贈りたい。これは、僕たちが見た空の証だ』と。しかし、金は全く足りなかった」

サストレは、そこで言葉を切った。電話の向こうで、遠い過去を懐かしむような、深い溜息が聞こえた。

「だから、私が提案したんだ。『君のスケッチを一枚譲ってくれないか。それを代金代わりにしよう』とね。彼は驚いていたが、やがて、一枚のスケッチを私に差し出した。そこには、未来の都市を描いた、素晴らしいドローイングがあった。私は、彼の未来に賭けたんだよ」

そして、サストレは決定的なことを口にした。

「あのカフスは、健吾がエレナに贈るために買ったものだ。間違いない。あのカードに書かれた言葉も、きっと彼女が…」

電話を切った後、海斗はしばらく動けなかった。健吾とエレナ。バルセロナの空の下で、夢と情熱を語り合った二人の若い芸術家。カフリンクスは、二人の魂の交感の証だったのだ。

しかし、なぜ、そのカフリンクスが健吾の手元にあり続けたのか?そして、妻である千代子は、その存在をどう受け止めていたのか。謎は、さらに深まっていた。

海斗は、自分の恋人である莉奈(りな)の顔を思い浮かべた。莉奈は、ウェブデザイナーとして自由に世界を飛び回る、快活な女性だ。彼女はよく海斗に言う。「海斗は、古いモノの気持ちはわかるのに、今を生きている私の気持ちは、見てくれないんだね」。その言葉が、棘のように胸に刺さっていた。自分は、健吾とエレナの物語にのめり込むあまり、また莉奈を、そして自分の「今」を疎かにしているのではないか。自問自答が、重くのしかかる。

第三章:妻の告白

サストレからの情報を手に、海斗は再び佐藤千代子に連絡を取った。エレナという女性の名前を出すと、電話の向こうで千代子が息を呑むのがわかった。

数日後、改めて工房を訪れた千代子の表情は、以前よりもどこか吹っ切れたように見えた。海斗が調査結果を報告すると、彼女は静かに目を伏せ、ゆっくりと語り始めた。

「…存じておりました。エレナさんのことは」

その告白は、海斗にとって予想外のものだった。

「夫がスペインから帰国し、私と見合いをして結婚した時、彼の荷物の中に、あの日記がありました。そこには、スペインでの日々が、建築への情熱が、そして…エレナさんという女性への、どうしようもないほどの強い想いが、克明に綴られていました」

健吾とエレナは、互いの才能に共鳴し、深く愛し合っていた。国籍も文化も超えて、魂で結ばれたパートナーだった。カフリンクスは、健吾が帰国する直前、エレナに「自分だと思って持っていてほしい」と贈ったもの。カードの言葉は、エレナが健吾に宛てた返事だった。「私たちの空の欠片」。たとえ離れていても、同じ空の下にいる。二人が共に見たバルセロナの空は、永遠に二人の心をつなぐ、と。

「夫は、日本に帰るべき人間でした。彼には、戦後の日本を立て直すという、建築家としての使命があった。エレナさんも、それを理解していました。だから、二人は別れを選んだのです。…そして、夫が日本を発つ日、空港で、エレナさんはそのカフリンクスを夫に返したそうです。『あなたの夢が叶う場所は、ここではない。これを持って、あなたの国へ帰りなさい。そして、いつかあなたが素晴らしい建築を完成させた時、この空の青を、どこかに使ってほしい』と、そう言って」

それは、あまりにも切なく、そして気高い別れだった。エレナは、健吾の未来のために、自らの愛を手放したのだ。

「私は、その日記を読んで、すべてを知りました。嫉妬がなかったと言えば、嘘になります。眠る夫の横で、何度も泣きました。夫の心の中には、私が決して立ち入ることのできない聖域がある。その事実に、打ちのめされました」

千代子の声が、微かに震える。

「でも、それ以上に、私は夫を…佐藤健吾という人間を、深く理解できたのです。彼がなぜ、あれほどまでに仕事に打ち込むのか。彼が設計する建物には、なぜ、必ずどこかに印象的な『青』が使われているのか。窓枠、壁、あるいは中庭のタイル…。すべては、遠いスペインにいるエレナさんへの、彼なりのメッセージだったのです」

健吾は、生涯をかけて、エレナとの約束を果たし続けていたのだ。

「夫は、一度もエレナさんのことを口にはしませんでした。そして私も、日記を読んだことを、決して言いませんでした。それが、私たち夫婦の間の…暗黙の敬意でした。夫は、私を妻として、心から愛し、大切にしてくれました。それもまた、真実です。ただ、彼の魂の半分は、ずっとバルセロナの空の下にあった。私は、そのすべてを受け入れて、彼を愛そうと決めたのです」

千代子は、テーブルの上のカフリンクスに、そっと指を伸ばした。そのターコイズブルーは、もはや海斗の目には、単なる美しい石の色には見えなかった。それは、健吾の情熱、エレナの愛、そして千代子の覚悟の色だった。様々な感情が溶け合い、奇跡のような均衡を保っている、尊い青。

「夫が亡くなる間際、私にこの小箱を託しました。『すまなかった』と、たった一言だけ謝って。…私は、知りたかったのです。私が生涯をかけて守り通したこの沈黙は、本当に正しかったのか。夫の魂は、本当に救われていたのか。それを、誰かに証明してほしかったのかもしれません」

千代子の瞳から、一筋の涙が静かにこぼれ落ちた。それは、半世紀という長い年月の重みを持つ、透明な涙だった。

海斗は、言葉を失っていた。目の前にいるこの小柄な老婦人が、どれほど強靭な愛をもって、夫の秘密を守り抜いてきたのか。それは、海斗が想像するような、単純な嫉妬や諦めなどでは到底ない。相手のすべてを理解し、その痛みや夢ごと抱きしめる、深く、そして広大な愛の形だった。

莉奈の言葉が、再び脳裏をよぎる。「私の気持ちを見てくれない」。自分は、莉奈の何を理解しようとしてきただろうか。自分の価値観や物差しで、彼女を測ろうとしていなかったか。彼女の自由さを、自分への無関心だと勝手に解釈していなかったか。

海斗は、自分の浅はかさを恥じた。人と人が関係を築くということは、美しい部分だけを共有することではない。相手が持つ痛みも、過去も、秘密も、そのすべてを受け入れる覚悟を持つことなのだ。千代子と健吾、そしてエレナ。三人の間で紡がれた物語は、海斗自身の生き方を、根底から揺さぶっていた。

第四章:空の行方

数週間後、海斗の元に、スペインから一通の国際郵便が届いた。差出人は、チェロ・サストレ。中には、古びた一枚のスケッチのコピーと、短い手紙が添えられていた。

『君からの電話で、古い友人のことを思い出した。アトリエの奥を探したら、これが出てきたよ。ケンゴが残していった、未来の都市のスケッチだ。これを、彼の奥様に渡してほしい。そして、伝えてくれ。彼の夢は、確かにここから始まったのだ、と』

スケッチに描かれていたのは、有機的な曲線と、大胆な空間構成を持つ、未来的な高層建築だった。そして、その建物の壁面は、美しいターコイズブルーのタイルで覆われていた。健吾が若き日に描いた夢の、原点。それは、エレナと共に見た、バルセロナの空の色だった。

海斗は、すぐに千代子に連絡を取った。スケッチを見た瞬間、千代子はわっと泣き崩れた。それは、後悔や悲しみの涙ではなかった。安堵と、解放の涙だった。

「…主人は、幸せだったのですね。自分の夢の始まりを、生涯大切にしながら、建築家としての人生を全うできた。エレナさんとの約束も、私への愛情も、どちらも嘘ではなかった。…ああ、よかった。本当によかった…」

千代子は、涙で濡れた顔を上げ、晴れやかな笑顔で海斗に言った。

「斎藤さん、ありがとう。あなたのおかげで、私はようやく、夫の人生のすべてを、心から祝福することができます。このカフリンクスは、売りません。これは、私と、夫と、そしてエレナさんの三人の…大切な宝物です。これからは、私が大切に持っています」

その言葉を聞いて、海斗も心の底から安堵した。カフリンクスは、あるべき場所へと、ようやく還るのだ。

その夜、海斗は莉奈を食事に誘った。いつものように仕事の話ばかりする海斗を、莉奈は少しつまらなそうに見ていた。

「また、古い宝石の話?私は、未来の話がしたいな」

その言葉に、海斗はハッとした。そして、初めて、自分の言葉で、自分の気持ちを語り始めた。

「聞いてほしい。今日、僕が扱っていた仕事が、ひとつ終わったんだ。それは、ただの鑑定じゃなかった。ある夫婦の、50年以上にわたる愛の物語を、僕はずっと辿っていた」

海斗は、千代子のこと、健吾とエレナのことを、ゆっくりと、しかし熱を込めて語った。自分の感情を曝け出すのが苦手な海斗が、必死に言葉を紡ぐ姿を、莉奈は驚いたように、そして次第に優しい眼差しで見つめていた。

「僕は、今までモノの声しか聞いてこなかった。いや、聞こうとしなかったんだと思う。でも、違った。モノが語るのは、人の想いだ。愛とか、痛みとか、夢とか…。千代子さんは、旦那さんのすべてを受け入れて、愛し抜いた。僕には、そんな覚悟がなかった。君のことも、自分の物差しでしか見ていなかった。君が自由に飛び回るのを、どこかで寂しいと思いながら、その翼を折ろうとしていたのかもしれない。…ごめん」

莉奈の大きな瞳から、ぽろりと涙がこぼれた。

「…やっと、こっちを向いてくれた。ずっと、待ってたんだよ、海斗がそうやって、自分の言葉で話してくれるのを」

帰り道、二人は手を繋いで歩いた。夜空には、冴え冴えとした月が浮かんでいる。

「ねえ、海斗。来月、バルセロナに行かない?あなたの話を聞いていたら、その『空』を、見てみたくなった。健吾さんとエレナさんが見た空を、そして、あなたが感じた何かを、私も隣で感じてみたい」

莉奈の提案に、海斗は力強く頷いた。

「行こう。そして、僕たちの物語を、始めよう」

二人の未来が、どこまでも広がる青空のように、輝いて見えた。

工房「久遠の輝き」に戻った海斗は、作業台の上に置かれた、別の依頼品の指輪を手に取った。小さな、名もなき指輪。しかし、今の彼には、その指輪が内包する、ささやかだけれど、かけがえのない誰かの物語が、確かに聞こえてくるようだった。

モノは、記憶の器だ。そして、その記憶を未来へ繋ぐのが、自分の仕事なのだ。

海斗は、静かな誇りを胸に、そっとルーペを目に当てた。彼の世界は、以前と同じミクロンの世界。しかし、その輝きは、もはや無機質なものではなかった。そこには、数え切れないほどの愛と人生が、星々のように煌めいていた。

そして、工房の片隅には、千代子から礼状と共に送られてきた一枚の写真が飾られている。そこには、健吾が設計した美術館が写っていた。建物の中心にある吹き抜けの空間。その天窓から差し込む光は、壁一面に貼られたターコイズブルーのタイルを照らし、まるで空そのものが、そこにあるかのように輝いていた。

遠い日の約束が、今も、日本の空の下で、永遠の青を放っている。海斗は、その写真を見るたび、人が人を想う気持ちの、果てしない深さと強さに、心を震わせるのだった。