臨時召集令状 本物 希少 太平洋戦争 赤紙 召集令状 徴兵 收藏

一口价: 100000 (合 4750.00 人民币)

拍卖号:n1143967827

开始时间:02/17/2026 17:56:15

个 数:1

结束时间:02/20/2026 19:56:15

商品成色:新品

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:可

最高出价:

出价次数:0

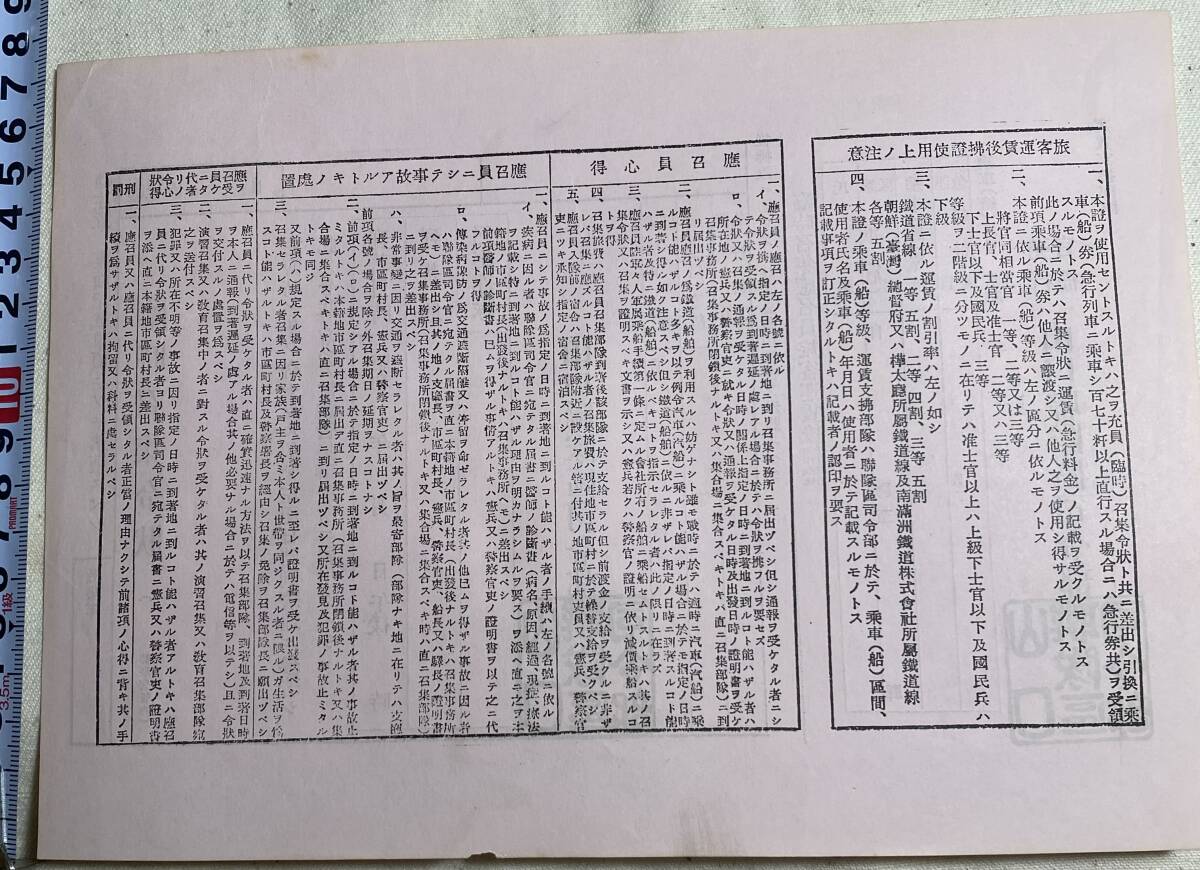

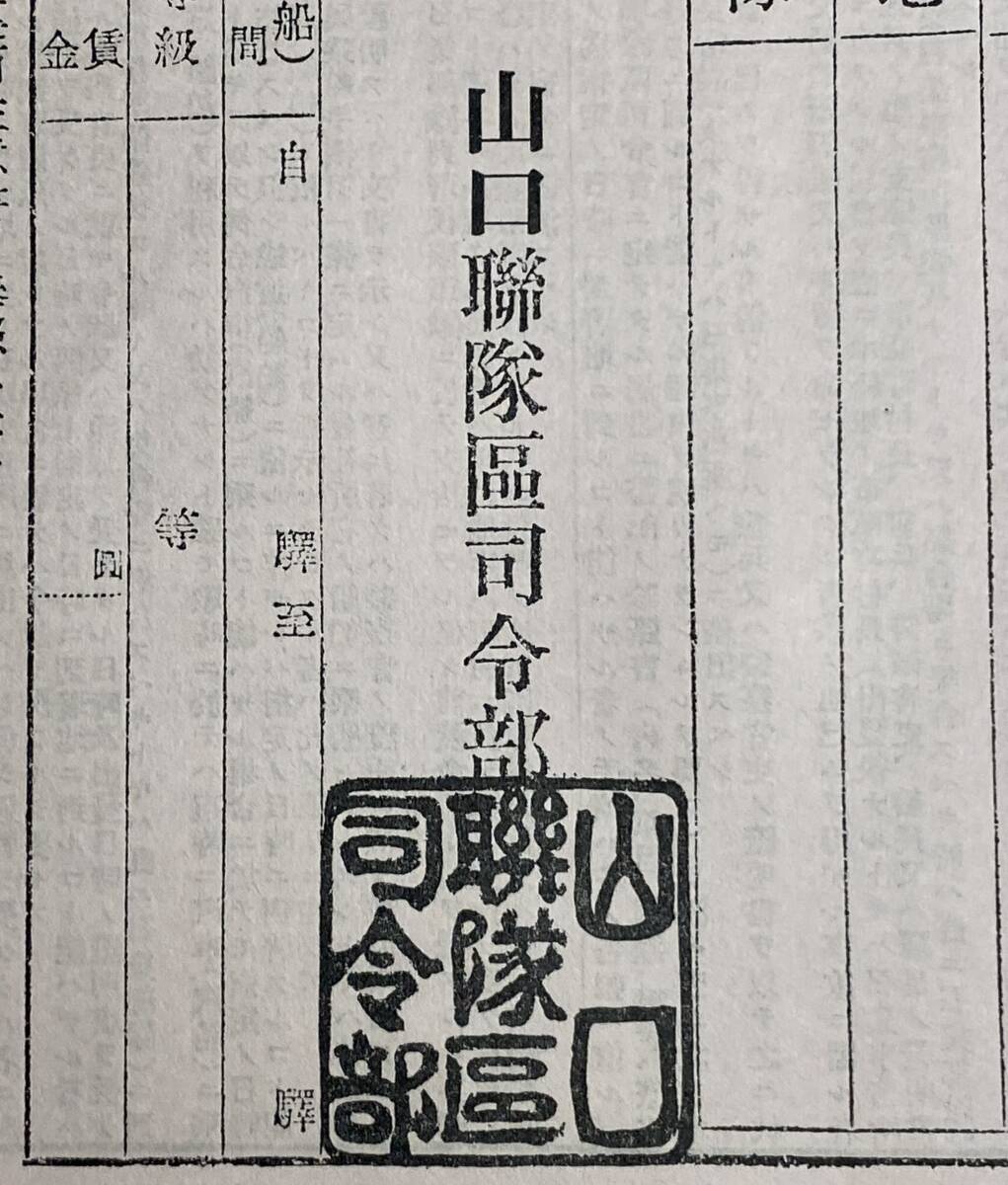

太平洋戦争当時、使用された臨時召集令状用紙の生き残り本物です。世を出ているものは、ほぼ全てがレプリカか模造品です。某有名出版社の高校の図録資料集写真も、模造品が載せられており誤りです。私は長年研究、収集して、見分け方を知っておりますが、さらなる模造品を防ぐために、残念ながら多くは公表出来ません。ただし、落札者にはお教えします。赤色インクの不足などの理由で、赤色ではなく、印影も黒で印刷しています。用紙は赤色ではなく、藤色かピンクに近いものが本ものです。落札後24時間以内の手続きと、受領後24時間以内の受け取りが可能な方に限定します。世に「しょうしゅうれいじょう」と称するものが複数存在しますが、中には「在郷軍人会」が訓練のために「召集」した書類までも、そのように呼称している例さえあります。正式には「臨時召集令状」だけが、いわゆる「赤紙」といわれた正体です。「召集」を「招集」と記した「模造品」さえあります。招くのではない、「お上」に「召される」のですから、当然に「召」となります。赤紙のことを「一銭五厘で召集されて戦場へ」などといった、歴史に無知な記述もあります。臨時召集令状が出された時期のはがきは料金が改定されており、一銭五厘ではありませんでした。「赤紙」というから、真っ赤な紙を連想しますが、真っ赤な「臨時召集令状」は存在しません。「司令部」の印も、朱色ではなく、黒色で印刷されていました。「赤」色は、耐久性、需給バランス、製造コスト等々の関係で用いられた用紙はすべからく「ふじ色」「桃色」の類です。真っ赤な用紙は存在しません。このような基本的な事実を知らずに、「見よう見まね」で模造した召集令状は多数で回っております。本物からのカラーコピーもあります。私は、長らく大学に勤務しており、多くの「模造品」も含めて収集し、徹底して解析してきました。教科書や資料集の「誤り」も何度か指摘してきました。印象では、教科書の執筆者、文科省、出版社、そして採用を検討している各学校の関係者、残念ながら、その中のかなりの数の人が「いい加減」です。無責任といったほうがいいでしょうか。呆れます。せめて、真偽だけは徹底して極めたものが教科書のはずですが、実態は「いい加減」です。残念です。こうした執念の下で、戦時遺品等の収集研究を続けてまいりましたが、世の「でたらめ」「いい加減」「あいまい」「誤解」には悲しんでいます。この「臨時召集令状」は、「ひな形」が作成されており、「 連隊区司令部」と予め印字されており、各地の連隊区司令部では、各自がそれぞれ、自らの連隊区司令部の名と印を加刷して仕上げて使用しておりました。従って、場合によっては、連隊区司令部の部分の印字が若干フオントが異なっていたりします。加刷ゆえに、不自然さが見られますが、偽物ではありません。

太平洋戦争当時、使用された臨時召集令状用紙の生き残り本物です。世を出ているものは、ほぼ全てがレプリカか模造品です。某有名出版社の高校の図録資料集写真も、模造品が載せられており誤りです。私は長年研究、収集して、見分け方を知っておりますが、さらなる模造品を防ぐために、残念ながら多くは公表出来ません。ただし、落札者にはお教えします。赤色インクの不足などの理由で、赤色ではなく、印影も黒で印刷しています。用紙は赤色ではなく、藤色かピンクに近いものが本ものです。落札後24時間以内の手続きと、受領後24時間以内の受け取りが可能な方に限定します。世に「しょうしゅうれいじょう」と称するものが複数存在しますが、中には「在郷軍人会」が訓練のために「召集」した書類までも、そのように呼称している例さえあります。正式には「臨時召集令状」だけが、いわゆる「赤紙」といわれた正体です。「召集」を「招集」と記した「模造品」さえあります。招くのではない、「お上」に「召される」のですから、当然に「召」となります。赤紙のことを「一銭五厘で召集されて戦場へ」などといった、歴史に無知な記述もあります。臨時召集令状が出された時期のはがきは料金が改定されており、一銭五厘ではありませんでした。「赤紙」というから、真っ赤な紙を連想しますが、真っ赤な「臨時召集令状」は存在しません。「司令部」の印も、朱色ではなく、黒色で印刷されていました。「赤」色は、耐久性、需給バランス、製造コスト等々の関係で用いられた用紙はすべからく「ふじ色」「桃色」の類です。真っ赤な用紙は存在しません。このような基本的な事実を知らずに、「見よう見まね」で模造した召集令状は多数で回っております。本物からのカラーコピーもあります。私は、長らく大学に勤務しており、多くの「模造品」も含めて収集し、徹底して解析してきました。教科書や資料集の「誤り」も何度か指摘してきました。印象では、教科書の執筆者、文科省、出版社、そして採用を検討している各学校の関係者、残念ながら、その中のかなりの数の人が「いい加減」です。無責任といったほうがいいでしょうか。呆れます。せめて、真偽だけは徹底して極めたものが教科書のはずですが、実態は「いい加減」です。残念です。こうした執念の下で、戦時遺品等の収集研究を続けてまいりましたが、世の「でたらめ」「いい加減」「あいまい」「誤解」には悲しんでいます。この「臨時召集令状」は、「ひな形」が作成されており、「 連隊区司令部」と予め印字されており、各地の連隊区司令部では、各自がそれぞれ、自らの連隊区司令部の名と印を加刷して仕上げて使用しておりました。従って、場合によっては、連隊区司令部の部分の印字が若干フオントが異なっていたりします。加刷ゆえに、不自然さが見られますが、偽物ではありません。| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

|---|

推荐