以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜

銀色の残響

第一章:静寂の訪れ

神保町の古書店街から一本路地を入ったところに、その店はあった。蔦の絡まるレンガ造りの建物の階、深い緑色に塗られた木の扉には、真鍮のプレートで「Luz de la Luna(月の光)」と控えめに記されている。アンティークジュエリーを専門に扱うその店の主が、私、相沢美咲だ。

四十二歳、独身。この店を開いて十年になる。時間の澱が静かに積もるようなこの空間で、遠い昔に誰かの肌を飾ったであろう小さな宝飾品たちと対話するように日々を過ごしていた。それぞれの品が持つ物語に耳を澄まし、新たな持ち主へとその記憶を繋いでいくのが私の仕事だ。

その日、店のドアベルがちりんと乾いた音を立てたのは、西日が店内に長く影を落とし始めた午後のことだった。入ってきたのは、五十代前半と思しき男性だった。上質なグレーのツイードジャケットを纏い、知的で落ち着いた雰囲気を漂わせている。どこかで見たことがあるような、しかし思い出せない既視感を覚えた。

「いらっしゃいませ」

声をかけると、男性は店内をゆっくりと見回し、やがて私のいるカウンターへと歩み寄った。

「鑑定をお願いしたいものがあるのですが」

穏やかで、少し低い声だった。彼は内ポケットから小さな桐の箱を取り出し、そっとカウンターの上に置いた。

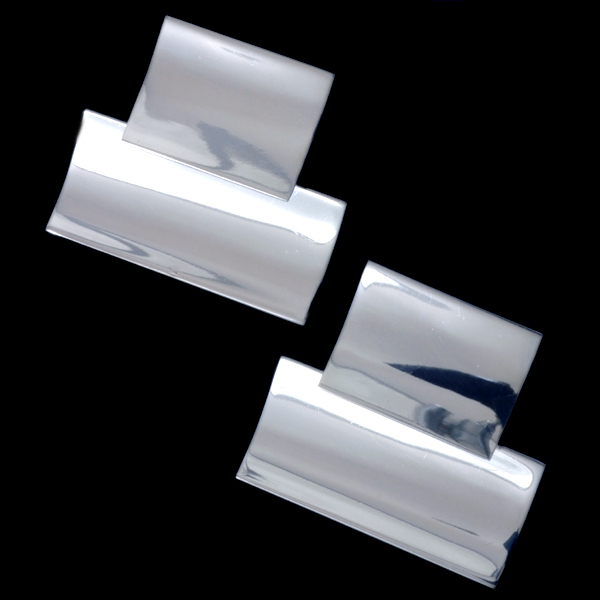

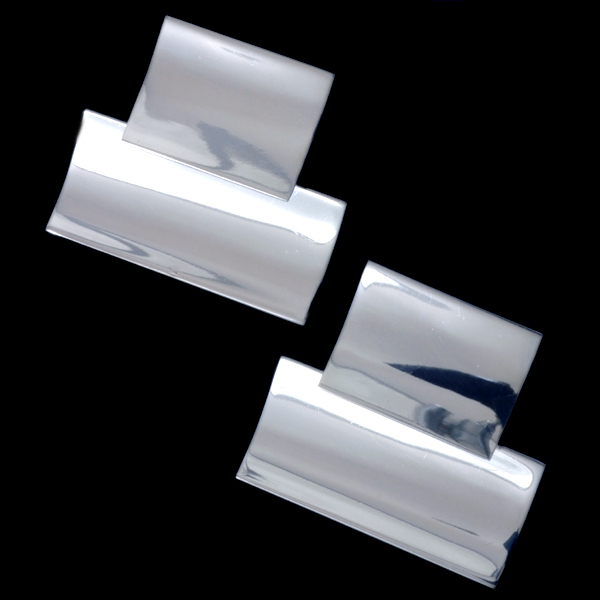

箱の蓋が開けられた瞬間、私は息を呑んだ。そこに収められていたのは、一組のイヤリング。柔らかな光を放つ、スターリングシルバー。磨き上げられた銀の板が二枚、わずかに角度をつけて重ねられ、モダンでありながらどこか古典的な優雅さを感じさせるデザイン。クリップ式の留め具の裏側には、小さな刻印がはっきりと見て取れた。

私の視線は、その刻印に釘付けになった。

Chelo Sastre

SPAIN STERLING 1980

心臓が大きく脈打った。忘れるはずもない。二十年以上もの間、私の記憶の奥底にしまい込んでいた名前と数字。それは、私がかつて手に入れるはずだった、そして手に入れられなかったイヤリングそのものだったからだ。

「これは…」

声が震えるのを抑えきれなかった。男性は私の様子に気づいたのか、少し不思議そうな顔でこちらを見ている。

「妻の遺品なんです。先日、書斎の引き出しの奥から見つけまして。彼女がいつ、どこで手に入れたものか、私には全く心当たりがなくて」

男性は自らを「長谷川蓮」と名乗った。著名な建築家だ。どうりで見たことがあるはずだ。彼の作品は、光と影を巧みに操ることで知られ、その静謐な空間デザインは国内外で高く評価されている。半年ほど前に奥様を亡くされたことは、ニュースで見て知っていた。

私は震える指でイヤリングをそっとつまみ上げた。ひんやりとした銀の感触が指先に伝わる。重さは片方で約6.3g、合わせて約12.6g。決して重くはないはずなのに、二十数年分の時間が凝縮されたかのように、ずしりとした重みを感じた。幅は約31.0mm、縦は約27.0mm。この独特のサイズ感も、記憶の中のそれと寸分違わなかった。

「素晴らしいコンディションですね。1980年、スペインの作家、チェロ・サストレの作品です。80年代にバルセロナを拠点に活動した作家ですが、活動期間が短かったこともあり、現存する作品は非常に少ない。稀少なものです」

私は努めて冷静に、プロとしての言葉を並べた。しかし、頭の中は過去の記憶で渦巻いていた。

スペイン、グラナダの陽光。アルハンブラ宮殿のタイルを撫でる乾いた風。そして、あの人の笑顔。

「そうですか。妻はスペインが好きで、よく一人で旅をしていましたから、その時にでも手に入れたのかもしれません」

蓮さんはそう言うと、どこか遠い目をした。

「このイヤリング、妻がつけているのを見た記憶がないんです。まるで誰にも見せずに、大切にしまっていたかのように…」

彼の言葉が、私の胸に突き刺さった。しまわれていた? なぜ?

「もしよろしければ、もう少し詳しくお調べしてもよろしいでしょうか。作家について、もう少し情報があるかもしれません」

それは口実だった。私はただ、このイヤリングを手元に置いておきたかった。この銀色の輝きが呼び覚ました過去の残響の正体を、確かめずにはいられなかったのだ。

「ええ、お願いします。なんだか、これを手放す気にはなれなくて。妻が遺した小さな謎を、解き明かしたいような気持ちなんです」

蓮さんは柔らかく微笑んだ。その笑顔に、亡き妻への深い愛情が滲んでいるのがわかった。

彼が店を去った後、私は一人、カウンターの椅子に深く腰掛けた。手の中には、あのイヤリングが二つ。照明の下で、その滑らかな銀の表面は、まるで歪んだ鏡のように私の顔を映し出した。そこに映るのは、過去に囚われたまま、時間を止めてしまった一人の女の顔だった。

私は店の奥にある小さな工房へ向かい、イヤリングを柔らかな布の上に置いた。ルーペを手に取り、再び裏側の刻印を覗き込む。

Chelo Sastre

その名前は、私と、私の親友だったエレーナ、そして私たちが愛した一人の男性、ハビエルを繋ぐ、呪いのような名前だった。

SPAIN STERLING 1980

1980年。私が生まれる前の年だ。しかし、この数字は、私たち三人の運命が決定づけられた、あの1998年の夏を鮮明に思い出させる。

なぜ、このイヤリングが今、私の目の前にあるのか。なぜ、ハビエルが私に贈ってくれるはずだったイヤリングを、長谷川蓮の妻が持っていたのか。銀色のイヤリングは、二十数年の時を経て、私に重く、そして静かに問いかけていた。

第二章:グラナダの光と影

1998年、夏。私はグラナダ大学の短期留学生として、アンダルシアの強い日差しの中にいた。大学でスペイン美術史を専攻していた私にとって、そこは夢にまで見た場所だった。アルバイシンの白い壁、サクロモンテの洞窟から聞こえるフラメンコの音色、そしてアルハンブラ宮殿の繊細なアラベスク模様。すべてが私を魅了した。

語学学校で出会ったのが、エレーナ・ロドリゲスだった。マドリード出身の彼女は、私と同じように美術史を学びに来ていた。太陽のような明るい笑顔と、情熱的な黒い瞳を持つ彼女と私は、すぐに打ち解けた。私たちはまるで双子のように、いつも一緒にいた。講義が終わると、二人でバルをはしごし、拙いスペイン語で夜が更けるまで語り合った。

ハビエル・モレノと出会ったのは、そんな日々の中だった。彼は地元の芸術家で、金属を素材にした彫刻やオブジェを制作していた。大学の近くに小さなアトリエを構えていた彼は、日に焼けた肌と、優しい瞳をした青年だった。彼の創り出す作品は、アンダルシアの自然と歴史に根差しながらも、驚くほどモダンで、力強さに満ちていた。

私たちは三人で過ごすことが多くなった。ハビエルのアトリエは、私たちの溜まり場になった。金属を叩くリズミカルな音、溶接の火花、そしてコーヒーの香りが満ちたその場所で、私たちは芸術について、人生について、夢中で語り合った。

私はハビエルに惹かれていった。彼の作品に向かう真摯な眼差し、時折見せるはにかんだような笑顔、そして私の拙いスペイン語に、辛抱強く耳を傾けてくれる優しさ。そのすべてが、私の心を捉えて離さなかった。エレーナもまた、ハビエルに特別な感情を抱いていることには、すぐに気づいた。彼女がハビエルに向ける視線には、友情以上の熱がこもっていた。しかし、私たちはその感情に気づかないふりをした。三人でいるときの、あの完璧な調和を壊したくなかったからだ。

ある日の午後、ハビエルは私をアトリエの奥の部屋に招き入れた。そこには、彼の個人的なコレクションや、制作途中の小さな作品が並べられていた。彼は木箱の中から、古びたベルベットの小袋を取り出した。

「美咲に、見せたいものがあるんだ」

そう言って彼が手のひらに乗せたのが、あのイヤリングだった。

「すごい…綺麗…」

私は思わずため息を漏らした。滑らかな銀の曲線が、まるで月の光をそのまま固めたように見えた。

「母の形見なんだ。いや、正確には、母が若い頃に大切にしていたものだ。作家はチェロ・サストレ。1980年の作品。僕が生まれる少し前だね」

ハビエルは少し照れたように言った。

「母は、いつか僕に愛する人ができたら、これを贈るようにと。古いデザインかもしれないけれど、君に似合うと思ったんだ」

彼の言葉に、胸がいっぱいになった。それは、紛れもない愛の告白だった。

「私に…? でも、エレーナは…」

私の口から、思わず親友の名前が出た。ハビエルは困ったように微笑んだ。

「エレーナは、大切な友人だよ。でも、僕が心惹かれているのは、君だ」

真っ直ぐな瞳で見つめられ、私は何も言えなくなった。

「まだ、君にこれを渡すわけにはいかない。君が留学を終えて日本に帰る、その日に渡したい。君が遠く離れても、僕を忘れないように。そして、いつか必ず、僕が君を迎えに行くという約束の印として」

その約束は、果たされることはなかった。

私が日本に帰国する一週間前、ハビエルは事故に遭った。バイクでアトリエに向かう途中、脇道から出てきた車にはねられたのだ。彼は、即死だった。

葬儀の日、私はエレーナの隣で、ただ泣き続けた。エレーナも泣いていた。しかし、彼女の涙は、私とは違う色をしているように感じられた。悲しみの中に、どこか私を責めるような、冷たい光が見えた気がしたのだ。

ハビエルのアトリエの整理は、彼の家族とエレーナが中心になって行った。私は、何も手につかなかった。そして、あのイヤリングのことを言い出せないまま、帰国の日を迎えた。空港まで見送りに来てくれたエレーナに、私は最後に尋ねた。

「ねえ、エレーナ。ハビエルのアトリエで、シルバーのイヤリング、見なかった?」

エレーナは一瞬、表情をこわばらせた。そして、静かに首を横に振った。

「いいえ、見ていないわ。そんなもの、あったかしら」

その時の彼女の瞳が、嘘をついていると、私にはわかった。しかし、それを問い詰める勇気はなかった。ハビエルを失った悲しみと、親友を疑う罪悪感で、私の心は張り裂けそうだった。

私はイヤリングのことも、ハビエルへの想いも、すべてスペインの地に置いてきたつもりで、日本行きの飛行機に乗った。エレーナとは、それきり連絡を取ることはなかった。

それが、二十数年前の夏の出来事のすべてだった。

そして今、その「なかったはず」のイヤリングが、私の手の中にある。

第三章:銀の糸

長谷川蓮さんは、数日後に再び店を訪れた。

「何か、わかりましたか」

彼の声には、抑えきれない期待のようなものが滲んでいた。私は、調査の結果――というよりは、自分の記憶の中から引き出した情報を、彼に伝えた。

「チェロ・サストレは、80年代初頭にバルセロナで活動していた女性作家です。前衛的な彫刻家グループの一員で、ジュエリーは数えるほどしか制作していません。これは、その中でも特に初期の作品で、彼女自身の原点ともいえるデザインだと言われています。市場に出回ることは、まずありません」

「そうですか…」

蓮さんは、カウンターの上のイヤリングにそっと指で触れた。

「妻は、そんな稀少なものを、どうやって…」

私は、自分の過去をどこまで話すべきか迷った。しかし、この謎を解くためには、彼にも事実の一部を知ってもらう必要があるかもしれない。

「実は、私、若い頃にスペインに留学していまして。その時に、このイヤリングと全く同じものを、一度だけ見たことがあるんです」

私の言葉に、蓮さんは驚いたように顔を上げた。

「本当ですか」

「ええ。友人が…持っていました。グラナダの、地元の芸術家でした」

私はハビエルの名前を伏せた。まだ、彼の名前を他人の前で口にする準備ができていなかった。

その日から、私と蓮さんの奇妙な共同調査が始まった。彼は亡き妻・由紀子さんの遺品をもう一度丁寧に整理し、何か手がかりがないかを探してくれた。私は、古い美術雑誌や海外のオークションカタログを引っ張り出し、チェロ・サストレという作家の足跡を追い続けた。

二人で会う時間が増えるにつれ、私たちは少しずつお互いのことを話すようになった。蓮さんは、由紀子さんとの出会いや、彼女がいかに明るく、行動的な女性だったかを語ってくれた。建築家として多忙な日々を送る蓮さんを、いつも笑顔で支えてくれていたこと。スペインへの一人旅も、そんな彼女の数少ない息抜きだったこと。

「妻は、僕の知らない世界をたくさん持っていた。僕が仕事に没頭している間に、彼女は一人で美しい景色を見て、美味しいものを食べて、いろんな人と出会っていた。このイヤリングも、そんな彼女の知らない世界の一つなんだと思うと…少し寂しいような、でも、もっと彼女を知りたいような、不思議な気持ちになるんです」

蓮さんの言葉は、静かに私の心に染み込んだ。私もまた、ハビエルの知らない一面を知りたいのかもしれない。そして、エレーナがなぜ嘘をついたのか、その理由を知りたかった。

ある週末、蓮さんから電話があった。

「相沢さん、見つかりました。妻の日記です」

彼の声は弾んでいた。翌日、私は彼の事務所に招かれた。都心の一等地に立つ、彼自身が設計したそのビルは、コンクリートとガラス、そして光が絶妙なバランスで融合した、まさに「長谷川蓮の建築」だった。

所長室で、彼は数冊のノートをテーブルに並べた。由紀子さんのものだというその日記は、旅先で買ったのであろう様々なデザインの表紙をしていた。

「スペインの旅について書かれているのは、この一冊です」

蓮さんが指さしたのは、アルハンブラ宮殿のタイル模様が描かれたノートだった。日付は、1999年の秋。ハビエルが亡くなった、翌年だ。

由紀子さんの丁寧な文字で綴られたページを、私たちは一緒にめくっていった。グラナダの街の描写、食べたものの記録、そして人々との出会い。彼女の文章からは、旅を楽しんでいる様子が生き生きと伝わってきた。

そして、最後の方のページに、その記述はあった。

『今日は、アルバイシンの丘で道に迷ってしまった。焦っていたら、小さなジュエリー工房を営んでいるという女性が声をかけてくれた。エレーナという名前の、黒い瞳が印象的な人。彼女のアトリエでお茶をごちそうになった。彼女の作るジュエリーは、とても独創的で素敵だった。話しているうちに、なぜかとても心惹かれて、彼女が「これは売り物ではないのだけど」と言って見せてくれた古いイヤリングを、どうしても譲ってほしいとお願いしてしまった。』

エレーナ。その名前に、私の心臓は凍りついた。

『そのイヤリングは、スターリングシルバーで、シンプルなデザインなのに、不思議な存在感があった。裏には「Chelo Sastre 1980」という刻印。エレーナは、これは亡くなった恋人の形見なのだと、悲しそうに話してくれた。だから、本当は手放したくなかったのだと思う。でも、私の熱意に負けたのか、「幸せそうなあなたの手にある方が、このイヤリングも喜ぶかもしれない」と言って、最後には譲ってくれた。代金は、いくらでもいいと。でも、彼女はきっと、このイヤリングにまつわる悲しい記憶から、解放されたかったのかもしれない。』

日記の記述は、そこで終わっていた。

亡くなった恋人の形見。エレーナは、由紀子さんにそう嘘をついたのだ。ハビエルは、私の恋人だったのに。彼女はハビエルの想いも、私の想いも、すべて自分のものとして塗り替えてしまっていた。

怒りと悲しみで、全身が震えた。なぜ。どうしてそんなことを。

隣で、蓮さんが息を呑む気配がした。彼もまた、妻が他人の悲しい思い出ごと、このイヤリングを買い取っていたという事実に衝撃を受けているようだった。

「相沢さん…」

蓮さんが心配そうに私を見る。私は、涙がこぼれないように、ぐっと唇を噛みしめた。

「長谷川さん。私、スペインに行かなければなりません」

声は、自分でも驚くほど、はっきりと出ていた。

「このエレーナという女性に、会って、確かめなければならないことがあります。二十数年分の、問いを」

蓮さんは、私の目をじっと見つめた。そして、静かに頷いた。

「わかりました。僕も、一緒に行きます。妻が遺したこの謎の、最後のピースを、僕も見届けたい」

こうして、私たちの過去へと向かう旅が、始まることになった。

第四章:再会の街

グラナダ行きの飛行機の中で、私はほとんど眠ることができなかった。隣の席の蓮さんは、静かに目を閉じていたが、彼もまた眠ってはいないようだった。

二十数年ぶりに降り立ったアンダルシアの地は、記憶の中と少しも変わっていなかった。乾いた風、肌を焼くような強い日差し、そして遠くに見えるシエラネバダ山脈の白い稜線。懐かしさよりも先に、胸が締め付けられるような痛みがこみ上げてきた。

私たちは、由紀子さんの日記に記されていた住所を頼りに、アルバイシンの丘を目指した。白い家々が迷路のように入り組む坂道を、息を切らしながら登っていく。あの頃、ハビエルやエレーナと、何度この道を笑いながら歩いただろう。

目的の場所は、すぐに見つかった。小さな広場に面した、ブーゲンビリアの花が壁を覆う家。ドアの横には、「Elena Rodrguez Joyera」という小さな看板が掲げられていた。エレーナは、今もここでジュエリーを作っているのだ。

ドアをノックする指が、震えた。深呼吸を一つして、重い鉄の扉を叩く。しばらくして、中から「どうぞ」という声が聞こえ、扉がゆっくりと開いた。

そこに立っていたのは、紛れもなくエレーナだった。

歳を重ね、目元には細かな皺が刻まれていたが、あの情熱的な黒い瞳と、意志の強そうな唇は変わっていなかった。彼女は最初、怪訝そうな顔で私たちを見ていたが、私の顔を認識した瞬間、その瞳が大きく見開かれた。

「美咲…?」

かすれた声で、彼女は私の名前を呼んだ。

「どうして、ここに…」

「話があって来たの、エレーナ」

私たちは、アトリエの中に通された。そこは、昔ハビエルが使っていたアトリエとは比べ物にならないほど、洗練され、整理された空間だった。壁には彼女がデザインしたであろう独創的なジュエリーが、アート作品のように飾られている。彼女は、デザイナーとして成功しているのだ。

お互いに言葉もなく、気まずい沈黙が流れた。その沈黙を破ったのは、蓮さんだった。彼は静かに、桐の箱をテーブルの上に置いた。

「はじめまして。長谷川蓮と申します。私の妻、由紀子がお世話になったようです」

エレーナの視線が、箱の中のイヤリングに注がれた。彼女の顔から、さっと血の気が引いていくのがわかった。

「ああ…これを…。あなたが、あの時の…」

すべてのパズルが、はまる音がした。

「なぜなの、エレーナ」

私は、抑えていた感情を、ようやく言葉にした。

「なぜ、私に嘘をついたの? なぜ、ハビエルが私にくれるはずだったイヤリングを、あなたが持っていたの? そしてなぜ、彼の形見だと偽って、他の人に渡してしまったの?」

問い詰められたエレーナは、しばらくの間、俯いて唇を噛んでいた。やがて、彼女の瞳から大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。

「ごめんなさい、美咲。本当に、ごめんなさい…」

それは、二十数年間、彼女がずっと心の奥にしまい込んできたであろう、懺悔の言葉だった。

エレーナは、震える声で、すべてを語り始めた。

あの日、ハビエルが事故で亡くなった後、彼の家族と共にアトリエを整理していたエレーナは、彼の机の引き出しから、あのイヤリングを見つけた。そして、添えられていた短いメモも。

『美咲へ。僕の太陽。いつか必ず迎えに行く。 ハビエル』

「それを見た瞬間、私は嫉妬で狂いそうになった」とエレーナは言った。

「私は、ずっとハビエルが好きだった。あなたも知っていたでしょう? でも、彼の心の中には、美咲、あなたしかいなかった。それが悔しくて、悲しくて…。このイヤリングをあなたに渡してしまったら、彼の愛がすべてあなたのものになってしまう気がした。だから、見つけられなかったと、嘘をついたの」

彼女は、イヤリングを自分の手元に置いた。まるで、そうすればハビエルの心の一部だけでも、自分のものにできるかのように。しかし、それは慰めにはならなかった。イヤリングを見るたびに、罪悪感と、親友を裏切ったという後悔の念に苛まれた。

一年後、偶然アトリエを訪ねてきたのが、蓮さんの妻、由紀子さんだった。

「彼女は、とても明るくて、幸せそうな人だったわ。太陽みたいに笑う人。まるで、昔のあなたのようにね」

エレーナは、由紀子さんの中に、かつての私の面影を見たのだという。

「このイヤリングが持つ、ハビエルの想いを、私なんかが持っていても仕方がない。この悲しい記憶ごと、誰かに託してしまいたかった。幸せな人の元で、このイヤリングがもう一度輝けるなら、と…。だから、衝動的に彼女に譲ってしまったの。本当に、身勝手だったわ。許されないことをしたと思っている」

涙ながらに語るエレーナの姿に、私の心の中に渦巻いていた怒りは、いつしか消えていた。そこにあったのは、同じ一人の男性を愛し、その死によって深く傷ついた、友への憐れみと共感だった。彼女もまた、この二十数年間、ずっと苦しんできたのだ。ハビエルの死という大きな喪失と、私への罪悪感を、たった一人で抱えて。

「もういいの、エレーナ」

私は、彼女の震える肩にそっと手を置いた。

「もう、自分を責めないで。私も、あなたの気持ちを考えようとしなかった。ごめんなさい」

私たちは、どちらからともなく抱きしめ合った。二十数年の時を経て、ようやく、私たちの間の歪んでしまった時間が、再び動き出した瞬間だった。

その様子を、蓮さんはただ静かに見守っていた。彼の表情は穏やかだったが、その瞳には、深い理解と、そして妻への新たな想いが浮かんでいるように見えた。妻・由紀子さんは、ただ美しいイヤリングを買ったのではない。彼女は、エレーナという一人の女性の、長年の苦しみと悲しみを、その優しさで受け止め、共に日本へと運んできたのだ。

第五章:月の光

日本に帰国する日、私たちは再びエレーナのアトリエを訪れた。すっかり打ち解けた私たちは、思い出話に花を咲かせた。まるで、空白の二十数年間などなかったかのように。

別れ際、エレーナは私に小さな箱を差し出した。

「これは、私からあなたへの、お詫びと、友情の証」

中に入っていたのは、彼女がデザインしたという、月のモチーフのネックレスだった。繊細で、優しく輝くシルバーの月。

「あなたの店の名前、『Luz de la Luna』でしょう? いつか、あなたが自分の店を持つことが夢だって、昔話してくれたのを覚えていたのよ」

エレーナの言葉に、胸が熱くなった。

空港へ向かう車の中で、蓮さんがぽつりと言った。

「妻は、人知れず、誰かの悲しみを引き受けていたんですね。僕は、そんな彼女の一面に、全く気づいてやれなかった」

「いいえ」と私は首を振った。「由紀子さんは、悲しみを引き受けたのではありません。エレーナさんを、解放してあげたんだと思います。そして、いつかこのイヤリングが、巡り巡って、本来あるべき場所に戻ることを、信じていたのかもしれません」

蓮さんは、窓の外に流れる景色を見ながら、静かに頷いた。

「このイヤリングは、妻からの、最後の贈り物なのかもしれませんね。私と…そして、相沢さんへの」

日本に戻り、日常が戻ってきた。しかし、私の日常は、以前とは少しだけ違って見えた。店の名前である「月の光」が、ただの言葉ではなく、深い意味を持つようになった。それは、遠いスペインの地で、私のことを想い続けてくれた友人と、私を導いてくれた多くの人々の想いが重なった、温かい光のように感じられた。

数日後、蓮さんが店にやってきた。手には、あの桐の箱があった。

「相沢さん。これは、やはりあなたが持っているべきものだと思います」

彼は、イヤリングを私に差し出した。

「ハビエルさんの想いも、エレーナさんの想いも、そして、私の妻の想いも、すべてがこの中に詰まっている。そのすべての物語を知っているのは、あなただけだ。このイヤリングの、本当の持ち主は、あなたです」

私は、彼の申し出を、静かに受け入れた。

イヤリングを、そっと耳につけてみる。クリップ式の留め具が、パチンと心地よい音を立てた。ひんやりとした銀の感触が、耳たぶに伝わる。重さ約12.6g。しかし、その重みは、もはや過去の痛みではなかった。それは、人々が紡いできた愛と、時間という名の絆の重さだった。

カウンターの上の小さな鏡に、自分の姿を映す。

幅約31.0mm、縦約27.0mmの滑らかな銀の板が、私の顔の横で、静かに、しかし確かな存在感を放って輝いていた。1980年にスペインの地で生まれ、ハビエルの母からハビエルへ、そしてエレーナ、由紀子さん、蓮さんへと、長い旅をしてきた銀色の光。それは、多くの人々の想いを吸い込み、今、私の元でようやく安らぎの場所を見つけたかのようだった。

「とても、お似合いですよ」

蓮さんが、優しい声で言った。

私は、鏡の中の自分に向かって、そして彼の言葉に応えるように、小さく微笑んだ。

その日の夕暮れ、店の片付けを終えた私は、蓮さんと二人で、店の前の通りを眺めていた。空は茜色に染まり、街には明かりが灯り始める。

「不思議ですね」と蓮さんが言った。「一つのイヤリングが、こんなにも多くの人の人生を繋いでいたなんて」

「ええ。物は、ただの物ではないのかもしれませんね。人の想いを記憶して、次の時代へと運んでくれる、小さな方舟のようなものなのかも」

私の耳で、イヤリングが夕暮れの光を反射して、きらりと光った。それは、ハビエルが遺してくれた約束の光であり、エレーナとの友情の証であり、由紀子さんが繋いでくれた優しさの光であり、そして、目の前にいる蓮さんと私を巡り会わせてくれた、奇跡の光だった。

過去の残響は、もはや悲しい音色ではなかった。それは、私の未来をそっと照らす、穏やかで、温かい銀色の響きとなって、私の心の中に静かに満ちていくのだった。私の店の名のように、それはまさしく、暗闇を優しく照らす、月の光そのものだった。