民陶 用の美『小鹿田焼 掛け流し 在名「おんた」一輪差し③』民芸運動 民芸復興 花入 花器 花瓶 茶道具 收藏

一口价: 1900 (合 88.92 人民币)

拍卖号:l1177073993

开始时间:02/26/2026 05:16:10

个 数:1

结束时间:03/05/2026 05:16:10

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:可

最高出价:

出价次数:0

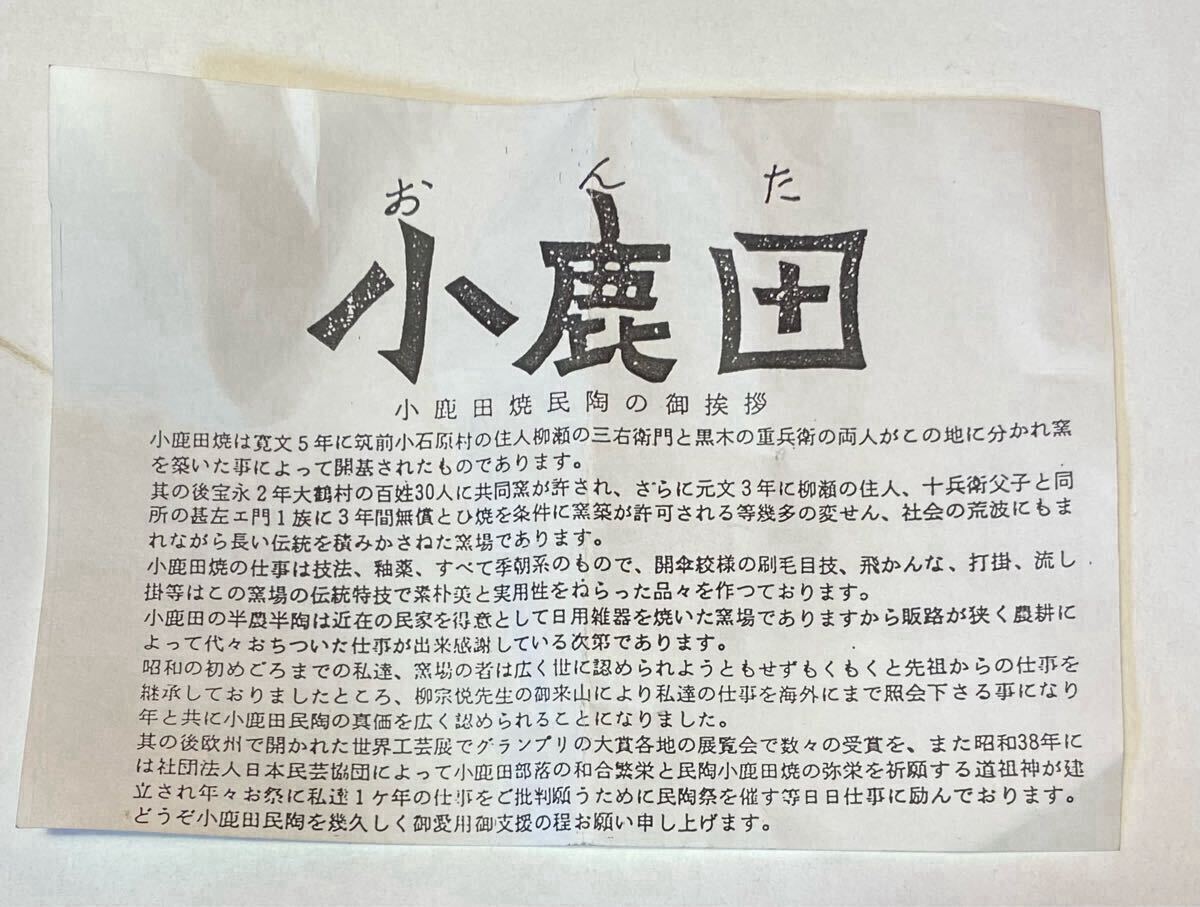

国の重要無形文化財「小鹿田焼」の一輪差しです。

国の重要無形文化財「小鹿田焼」の一輪差しです。| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

|---|

推荐