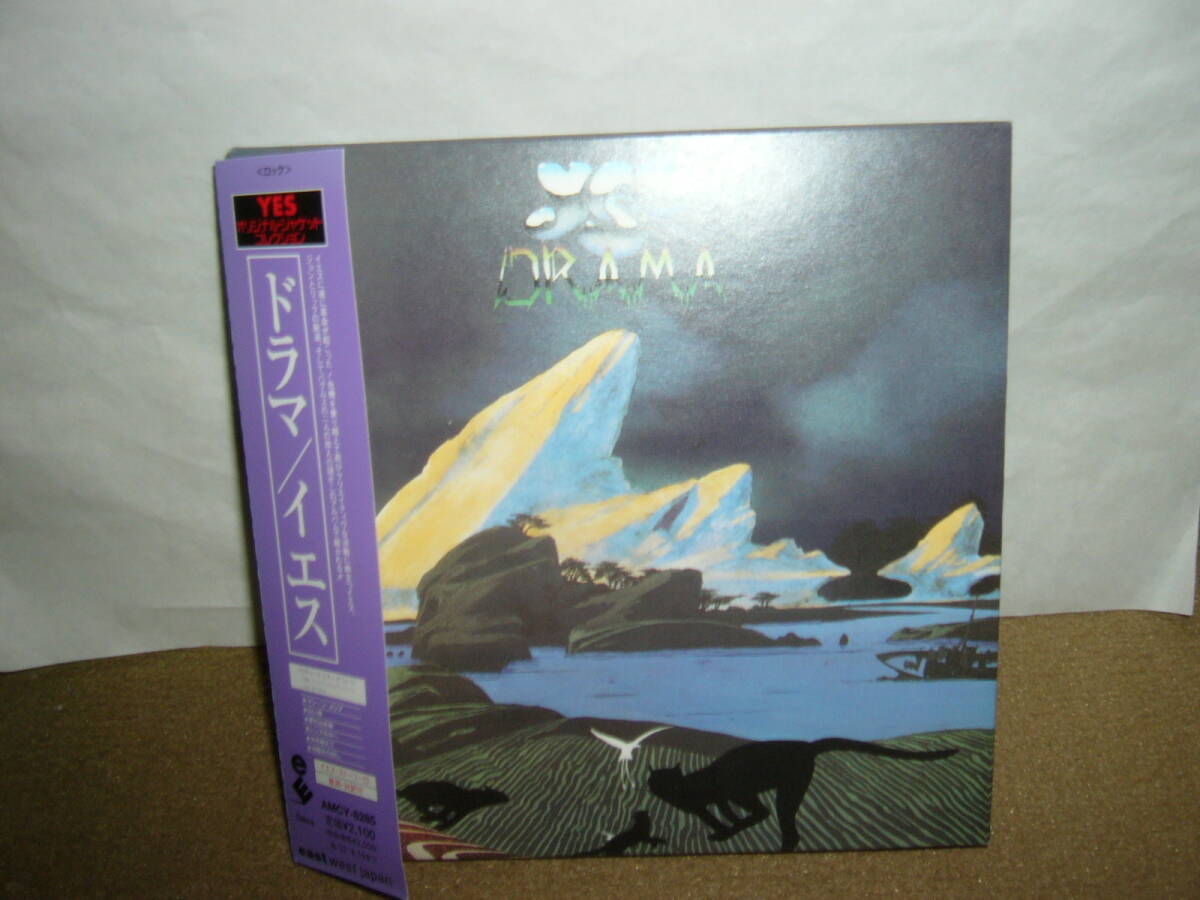

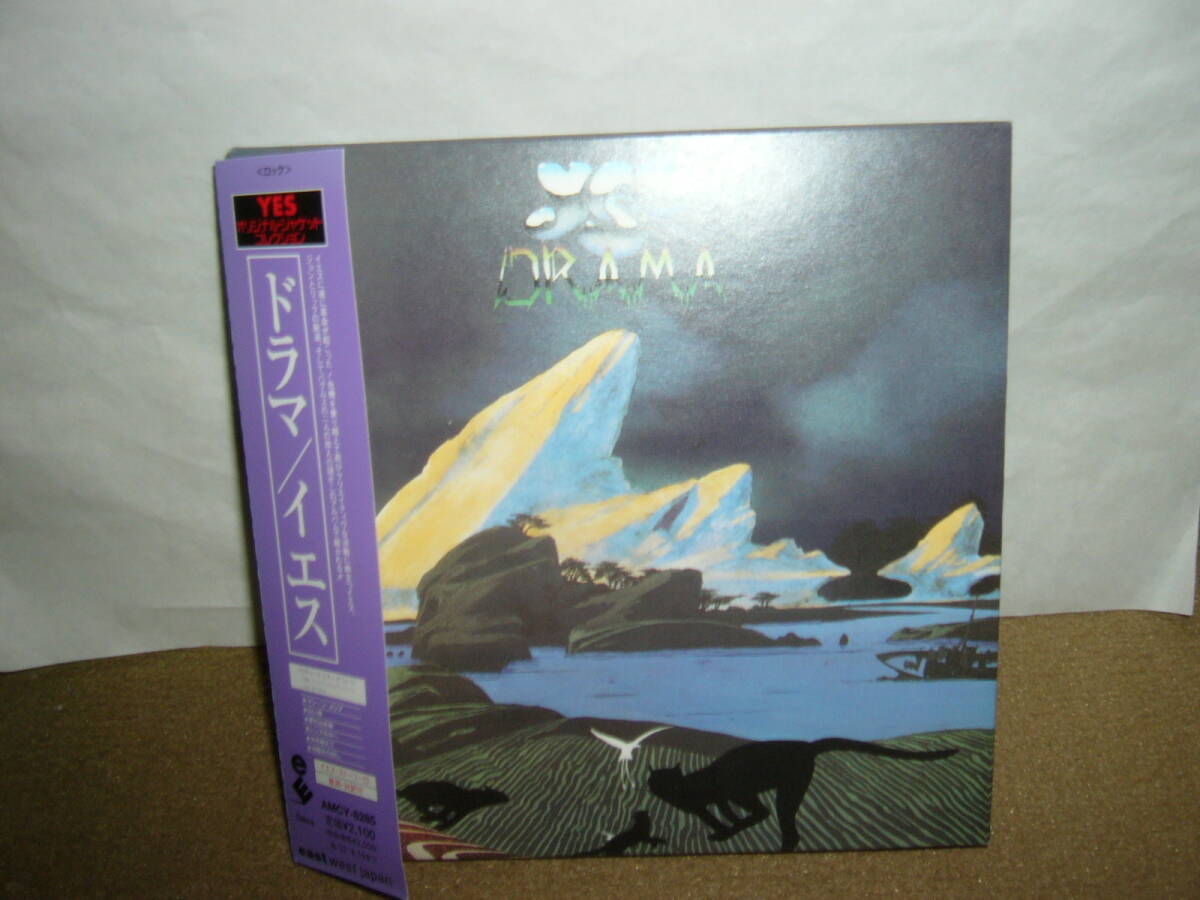

御存知!七十年代末期 ”Buggles”Yes唯一の作品 傑作「Drama」 日本独自リマスター紙ジャケット仕様限定盤 国内盤中古でございます。

盤共に非常に状態の良い中古でございます。

日本独自リマスターでHDCD方式を採用したもの。後のKing Crimsonリマスターのあり方に影響を与えたとして知られるものでございます。

現行のリマスター版は当時の録音時のノイズ等の処理を行っている事もあり、ある種リミックス的でリリース当時は賛否両論ございました。

されど、こちらの旧リマスターはオリジナル・マスターのあり方に沿うものであり音質もアナログ盤的音質を意識したもので非常に良心的でございます。

内容は言わずもがな。

ラインナップは名手揃い。

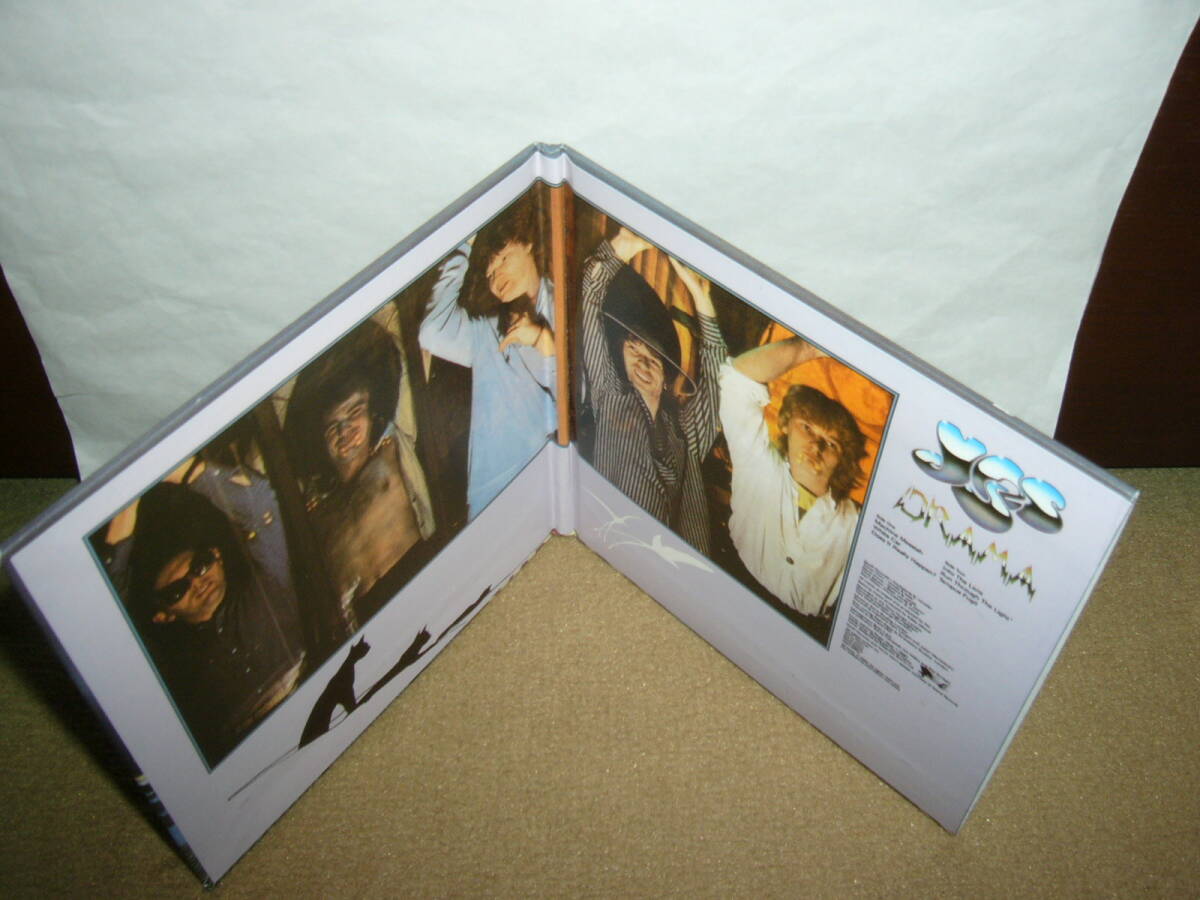

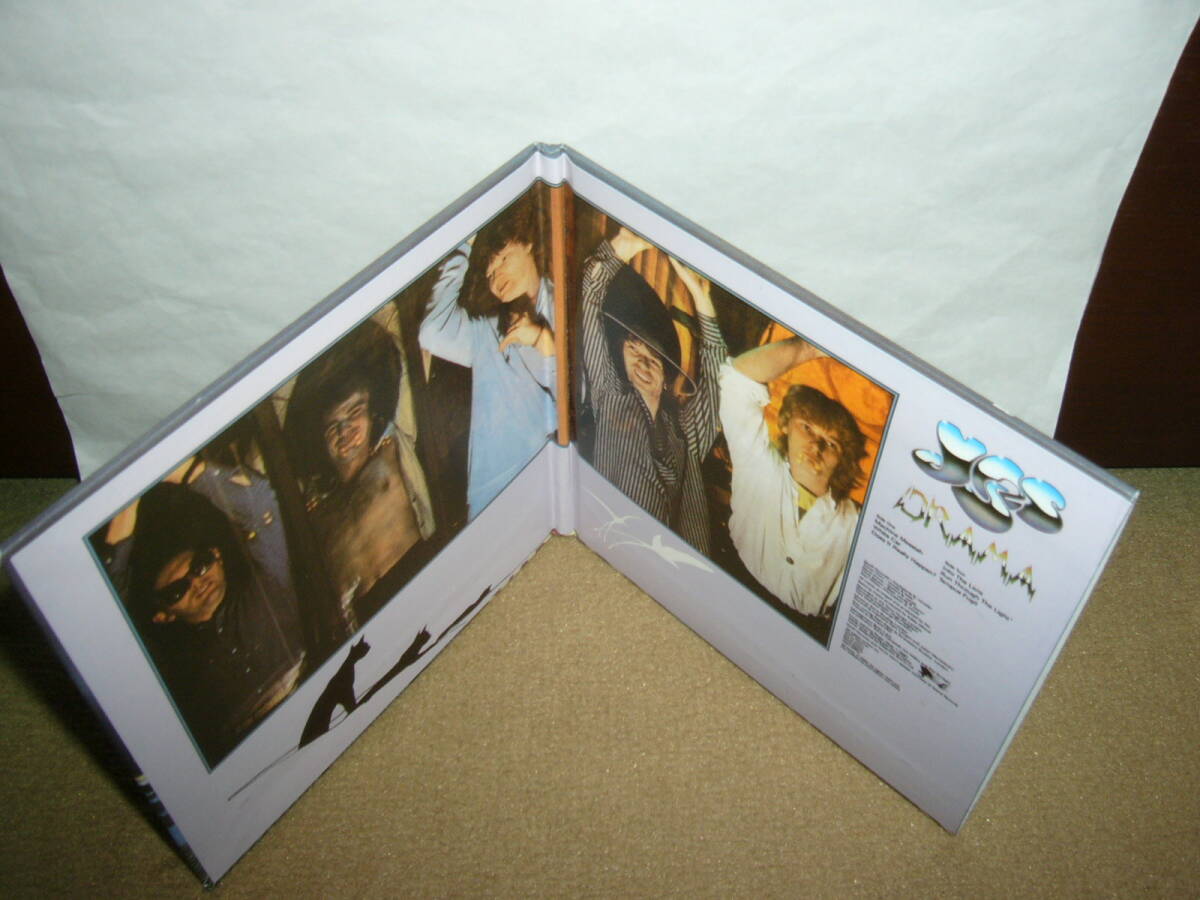

故Chris Squire(B、Vo)、Steve Howe(G、Vo)、御存知!”Buggles” Trevor Horn(Vo、一曲のみB)/Geoffrey Downes(Key、Vocorder)、

セッション系名手故Alan White(Ds、Per)となります。

Yesの看板ヴォーカリストJon Anderson、技巧派名手Rick Wakeman脱退後初のスタジオ作となります。

プロデュースはバンド自身、ベーシックトラック制作に「長編曲の編集はお任せ」のEddie Offordが復帰でございます。

エンジニアは何と!”Gate Reverve”で御馴染みHugh Padgam(Peter Gabriel、XTCや後にThe Police、Stingを手掛ける)や

後の”Cinema”Yesの大傑作「90125」で手腕を発揮するGary Langan等非常に興味深い人選となっております。

かの名プロデューサーRoy Thomas Bakerを迎えた「パリ・レコーディングセッション」が失敗に終わり、

責任を取らされる形でAnderson/Wakemanが脱退。

後任として同マネージメントのかの”Buggles”に白羽の矢を立てたという経緯がございます。

御存知!「Video Killed Radio Star」のシングル・ヒットやアルバム「The Golden Age Of Plastic」の近未来的な音楽性で成功を収めた

かの”Buggles”でございます。

日本では当時「テクノ四天王(クラフトワーク、YMO、バグルス、M)」としても知られた二人でございます。

当時は驚愕を以て迎えられましたが..............

Trevor Horn曰くは「自分たちの造ってきた楽曲(原曲)のほうがYesっぽかった」との事。

”Buggles”主導で制作された感がございます(エンジニアの人選もこちらの側でございますし......)。

”New Wave”系の知的で合理的な感覚を非常に上手く取り込んだ新鮮な感覚のある楽曲が揃います。

クラシカルな技巧派Rick Wakemanが脱退もありバロック音楽的な音楽性・構築美が姿を消した分、

驚く程非常に洗練され、複雑でありながらも”New Wave”的なシンプルさで合理的な感覚のものが

”Buggles”を迎える事によりここにきて一気に完成。

民族音楽的なパートも姿を消し、八十年代に向けての洗練された音楽性が完成した感がございます。

演奏・アンサンブルは驚くほどソリッドな感覚。

テクニカルであるものの合理的で洗練されたもの。古臭さが感じられないものとなっております。

但し、前作で姿を消した大作主義が復活。

一曲長編大作主義では無いものの、長尺曲が複数含まれております。

内容もスリリングで起伏に富み長尺を感じさせないものというのがミソでございます。

当時はプログレだけでなくHM/HR等々大物バンドやミュージシャンが八十年代に向けて試行錯誤を繰り返す時代。

そしてその結果が出た末期でございます。その重要な一作品でございます。

アルバムは非常に好評であったものの、セールスは前作に続き低下。

看板ヴォーカリスト脱退からツアー中も色々あり、結局は解散となってしまいます.............

(後にTrevor Hornがライヴ活動から撤退.......)

後にSteve HoweがマネージャーBrian Laneの仲介でかの故John Wettonと邂逅。

名手Trevor Rabin/Simon Phillipsとのセッションを経て、Geoffrey Downesが加わり、

更に名手Carl Palmerが加入でかのスーパーグループ”Asia”が結成されます。

この作品は、U.K.大傑作”Danger Money”同様、前段階のものという感。

八十年代以降プログレの先駆け的な作品でもございます........................................................

以前よりも音楽性はポピュラーとは言えど、聴き手を選ぶ感がある作品でございます。

当時の音楽ファンの感受性が如何に豊かで幅広いものであったかが窺い知れるものでございます.................

この機会に是非。