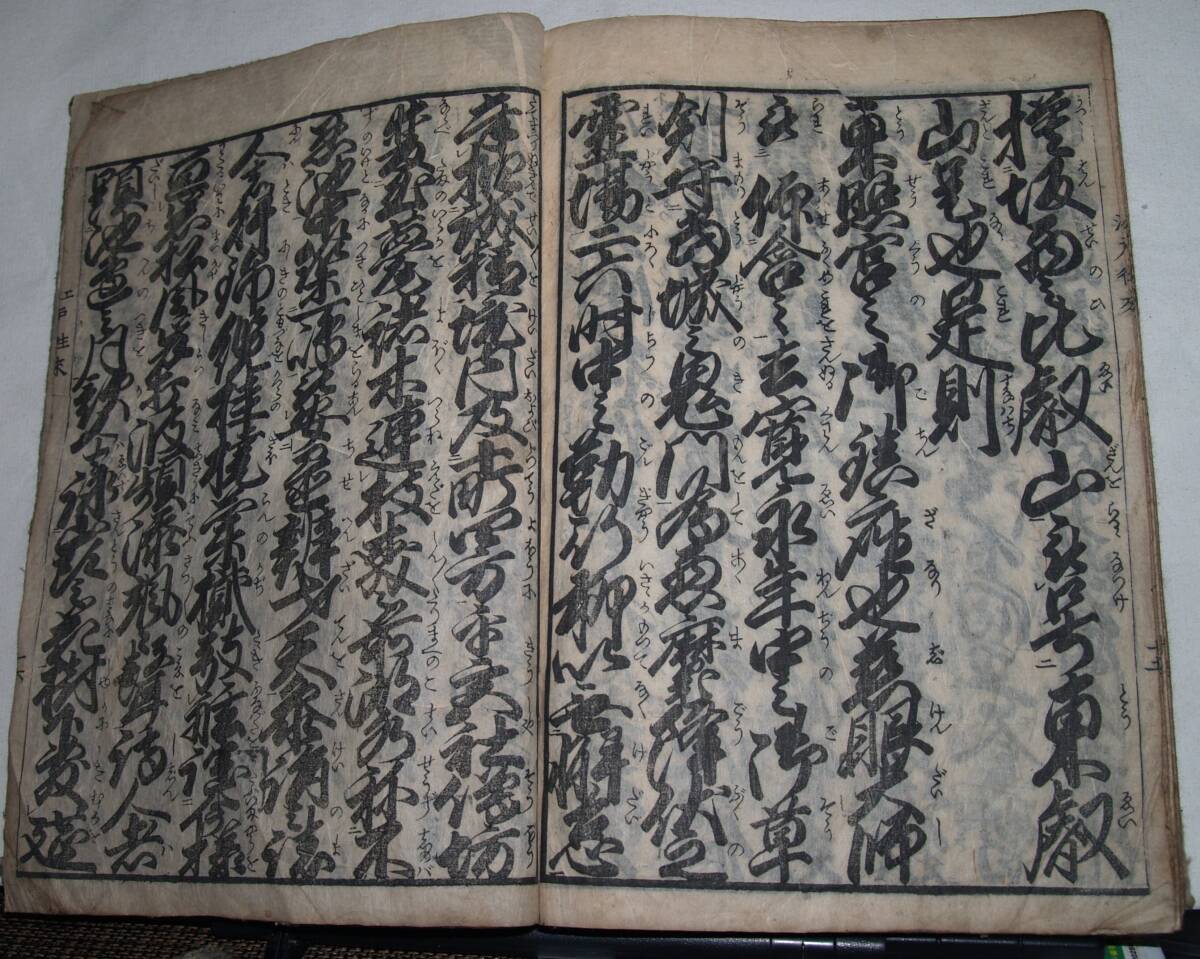

25.4×17.5㎝

【題箋】一部を残して剥落。元の姿は『泰平御江戸往来』

【因みに】早稲田大学図書館蔵本に同じ印影の本を見つけた。出版者名も同じ「吉田屋文三郎」。この本の題箋は『泰平御江戸往来』とあり、その印影は、出品本の題箋の一部と一致。

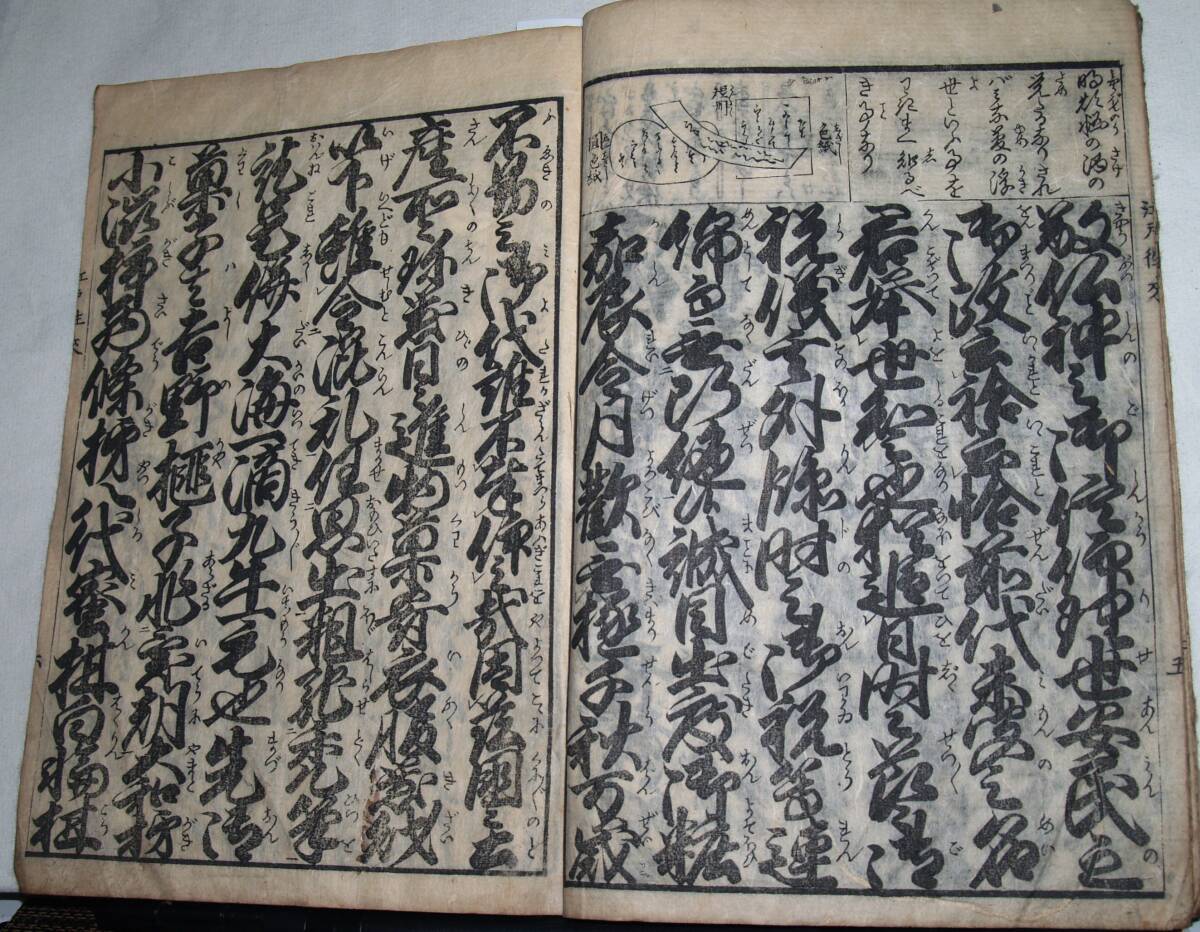

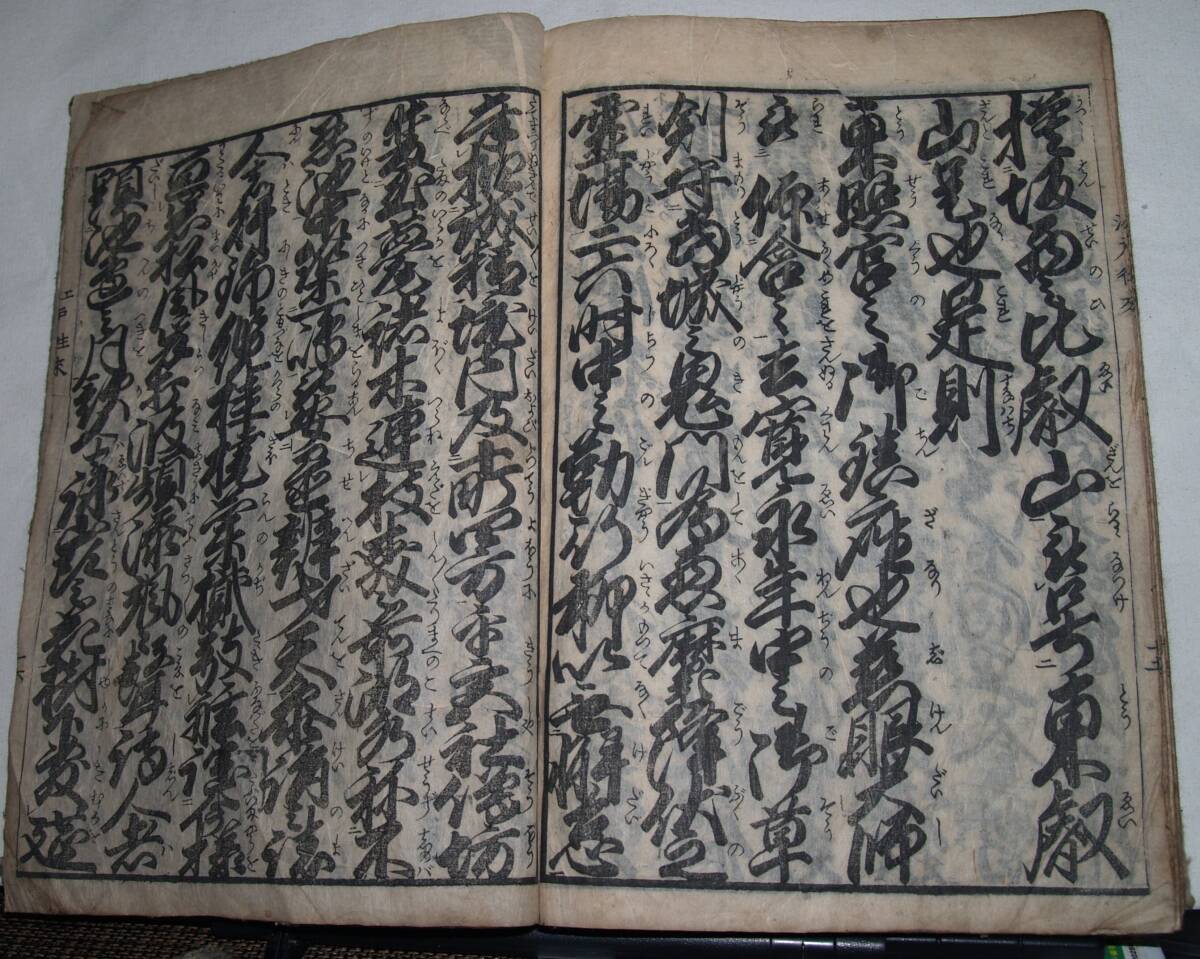

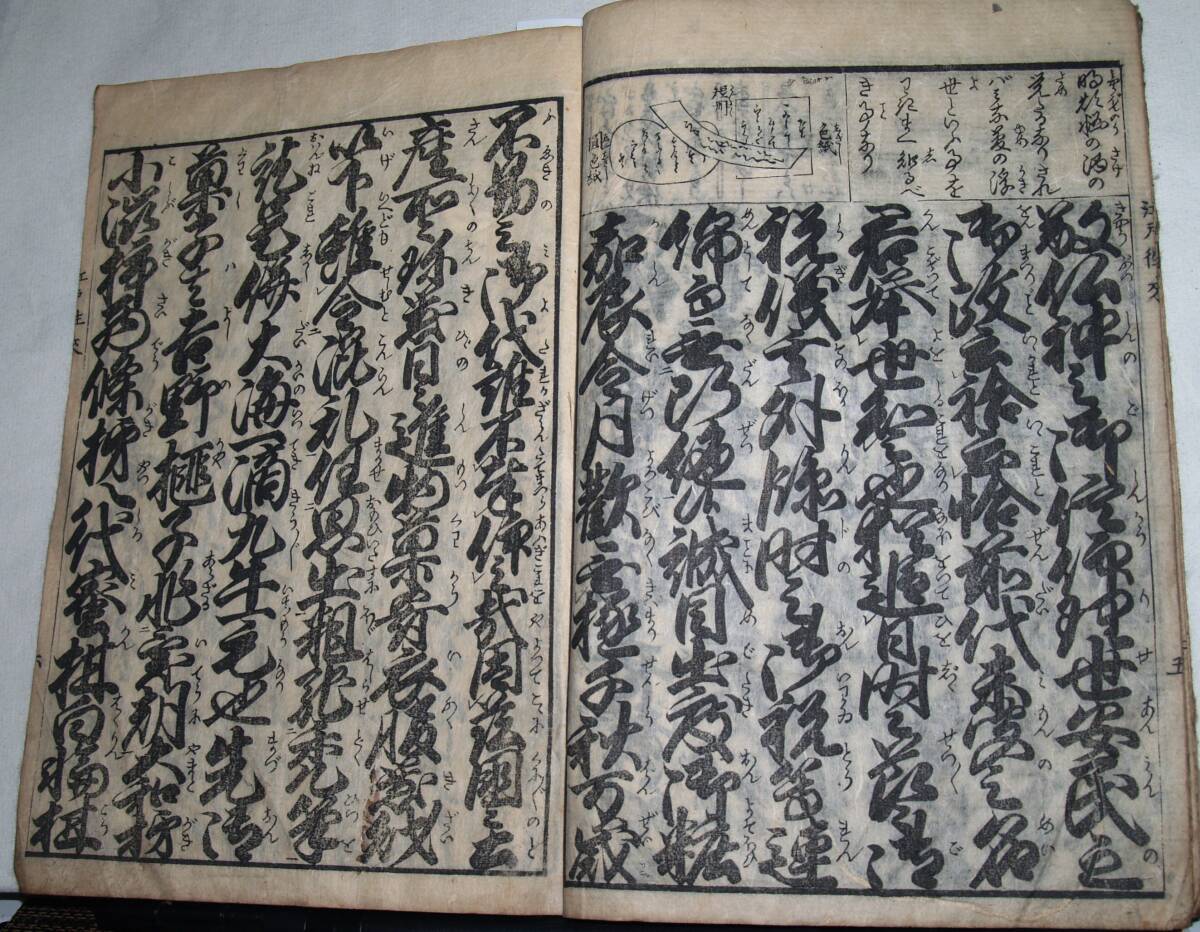

【内題】「自遣往来」とあるが、板心(紙の袋の部分)には「江戸往来」とある。

一般には『江戸往来』で通っていたようである。

【構成】

上段

1丁表~5丁裏上段に挿絵を交えて以下の事が記してある。

手習修行 1丁表~

机の図・筆記用具の図・水入れ・褻(?)尺→その形から「文鎮?」

書様皆口伝あり 2丁裏

案ずるにいろはの作者は始の半ば護命僧正なりいろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくゆま是より弘法大師なりやまけふこえてあさきゆめ

みしゑひもせす京の一字は傳教大師重て加へしなり此長哥の肝心也云々~以下略~後略~

つまり、上段は「手習修行」に関わる道具類、「いろは文字等」、巻物、折り本、色紙、短冊等に関しての説明のようである。

下段 本編

【内容】《人文学オープンデータ共同利用センター》の解説に依れば、

『江戸往来』は一通の手紙の形式で、

年始の挨拶に始まり、武家の年始の儀式、江戸の地名や各地からの名物など江戸の生活に関わることを述べ、太平を言祝いで結んでいる。

15丁裏には「東照宮」にも触れられている。

【刊期等】巻末(16丁裏)【画像7の右面参照】に

馬喰町四丁目 吉田屋文三郎板

とある。

因みに、「早稲田大学図書館蔵本」解説には

馬喰町(江戸) : 吉田屋文三郎, [文化年間]

とある。

【参考】裏表紙の裏面【画像7の左面参照】に、墨書で

文久四(1864)子年正月七日

の記述があるから、それ以前の出版。

※全体的に、経年によるくすみ、汚れあり。

※経年による紙の劣化、変色、斑点状の染み、多数あり。

※梱包材の再利用に努めています。ご理解下さい。

※なお、落札頂いた商品は、郵送を基本としておりますので、土・日、休日・祝日の発送は致しておりません。あらかじめご承知おき下さい。