レコード芸術 1973年11月 特大号

表紙、裏表紙は傷、汚れ、破れ、折れ、印刷剥げなど全てあります。

版面は焼け(特に周辺部はきつい)が出ています。隅っこが折れてるページもあります。

切り抜きおよび書込みページも有ります(画像2)。

読めればよいと言う方のみご入札ください。

ゆうパケット(ポストの場合有)で発送いたします。

++++++++++++++++++++おやじの戯言++++++++++++++++++++

ようこそ1973年指揮者界トリップツアーへ。

案内を務めるは高校1年生に戻ったおやじでござる、宜しくな。いざレコード芸術11月号の中へ!

やって参りました、レコ芸の表紙です。ご覧ください、名だたる皆さんが勢揃いではなく、まちまちにお集まりです。

一番手前のバーンスタインさん、何やら指揮棒で鼻くそを穿りながら

「どうせ、おれは入賞してないんやろ」

などとふてくされておいでですが、今回は銅メダルですよ。カラヤンさんはいつものように恰好つけてますが、後ろの新星小澤征爾さん、

「そろそろベルリンフィルも振らせろや、おっさん」

とカラヤンさんに呪いをかけてますね。少し後ろでは第1位に輝いたベームさんが

「そなもんどうでも宜しい」

と、黙々と指揮されてます。

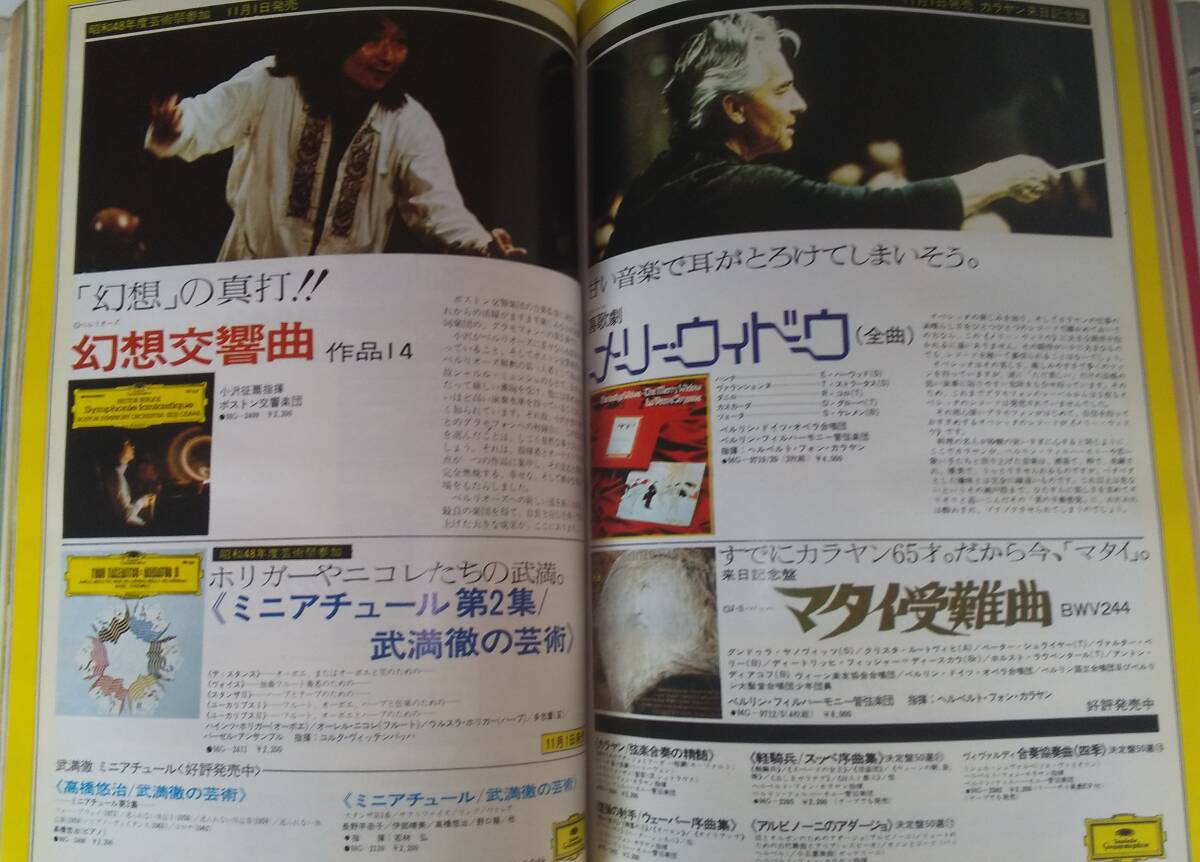

では、表紙を潜りまーす。来ましたばっちり決めたカラヤン先生の3つ折りのピンナップ、さすがです。

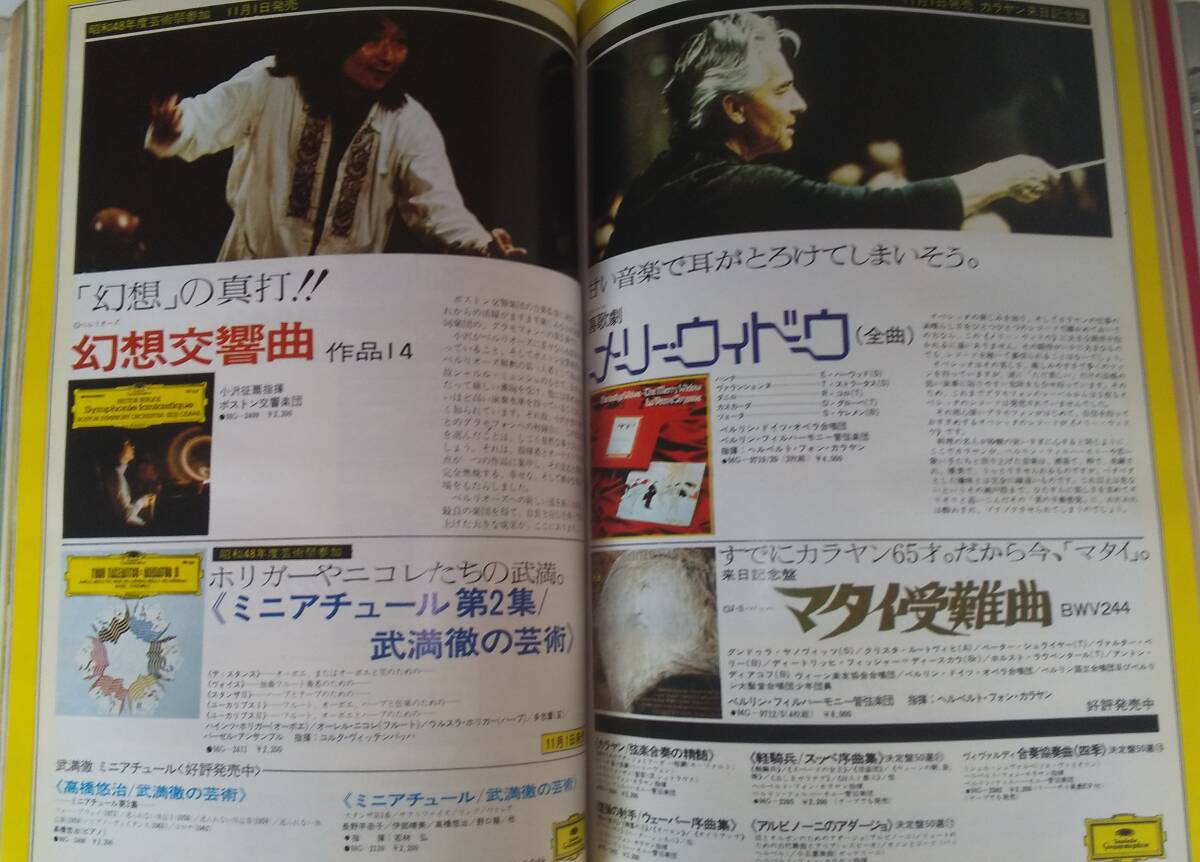

見とれて振り返っていてはいけませんよ、前をご覧ください。躍進著しい我らが小澤征爾さんの5ページ連続カラー写真です。

添えられた説明文には、「演奏が終わった瞬間、彼の五体はバラバラになってしまうのではなかろうかっと、見ている者に思わせるような

スリルを感じさせた」とあります。スコアを片手に、バーンスタインのマーラの演奏を傍らで聴きながら、「こんなスゲー演奏、

俺にはできねー」と仰ったことがありますが、そんな指揮姿の彼の「復活」を数年未来に行って見聴きしてきましたがいやあとんでも

ございません、凄い演奏でした。それにしても、おちゃめな格好で周りの人を楽しませている光景はバーンスタイン師匠譲りですね。

本号の特集は、 転換期を迎えた世界の指揮界 となっております。

メイン会場では評論家の先生方30人が集まり、指揮者ベスト10の投票をされております。既に1968年「指揮者のすべて」の時の

順位表が掲示されております。5年の間でどのような変化が現れたのか楽しみですね。

集計ができたようです。おお随分入れ替わりがありますね。そんな中2位から1位にベーム先生が上がりました。これはどうも

日本固有の熱狂なんだそうですね。小澤征爾さんの台頭が著しいです。サヴァリッシュさんも10位入賞です。たったお一方が

ティルソントーマスに投票されてました。

これほど個性の違う指揮者の投票はどのようになされるものか、ご自身指揮者でもあらせられる福永陽一郎さんのコメントが

面白うございます。どの評論家先生もレコード会社からお中元、お歳暮を受け取られる都合、あまり露骨な事は書けないのかも

しれませんが、福永さんはずばり「正直な言い方をすれば、私は”カラヤン嫌い”の一人だし、ベームのレコードは持っていても

、必要に迫られないかぎりきこうとは思わない」だなんて、すごーい。いつもバーンスタイン贔屓を装っている黒田恭一先生のは、

まっいいか。

各先生1名注目の指揮者を選ばれてますが、カタカナ名の中にやたら漢字のお名前が目立ちますね。さすが小澤征爾さん。

特集の趣旨に沿って評論家先生方が主体で、書きもの、対談が続くと思いきや、ちょうど帰国されていた小澤征爾さんに

1時間インタビューした記事が6ページ掲載されています。評論家先生の前置き文章が長いですねえ。

特大号と銘打っているだけあり、もう満腹ですね。では2025年に戻りましょうか。

それではCBS SONY とグラモフォンの広告ページを眺めながら、1973年にお別れです。お疲れ様でした。

又、息子から「おやじ、いったい時給なんぼの仕事してんの」と突っ込まれそうだし、断捨離が進んでいない事をヨメサンに非難されそうだ。

まあ、レコード芸術、ステレオ芸術1冊ずつにこんなコメントを書こうとは思ってはいないがね。

中学生の時から続いている音楽好き3人のつきあい。「三匹のおっさん BMW」。それぞれ好きな指揮者が違って、おやじはバーンスタイン

友人はワルター、カラヤン。1973年はもうワルターの時代ではなくなっていたものの、レコード会社の広告にはちゃんと3人の指揮者の

レコードがある。そういや「復活」「大地の歌」は彼の家でワルター指揮のを聴いたのがお初だったな。

BMWの意味が不明だな。 Bはバーンスタイン、Wはワルターらしいが 何がMやねん。BMWを後付けしたのはカラヤン君だぜ。わからんやんからやん。

また、これ読んでニヤニヤしてるよあの二人。

レコード芸術 1973年11月 特大号

レコード芸術 1973年11月 特大号