南ちゑ 著

紫紅社 発行

1984年2刷

31x23x2.8cm

173ページ

函入 銀箔押し布張り上製本

髪型写真フルカラー 結い方工程写真・解説モノクロ

※絶版

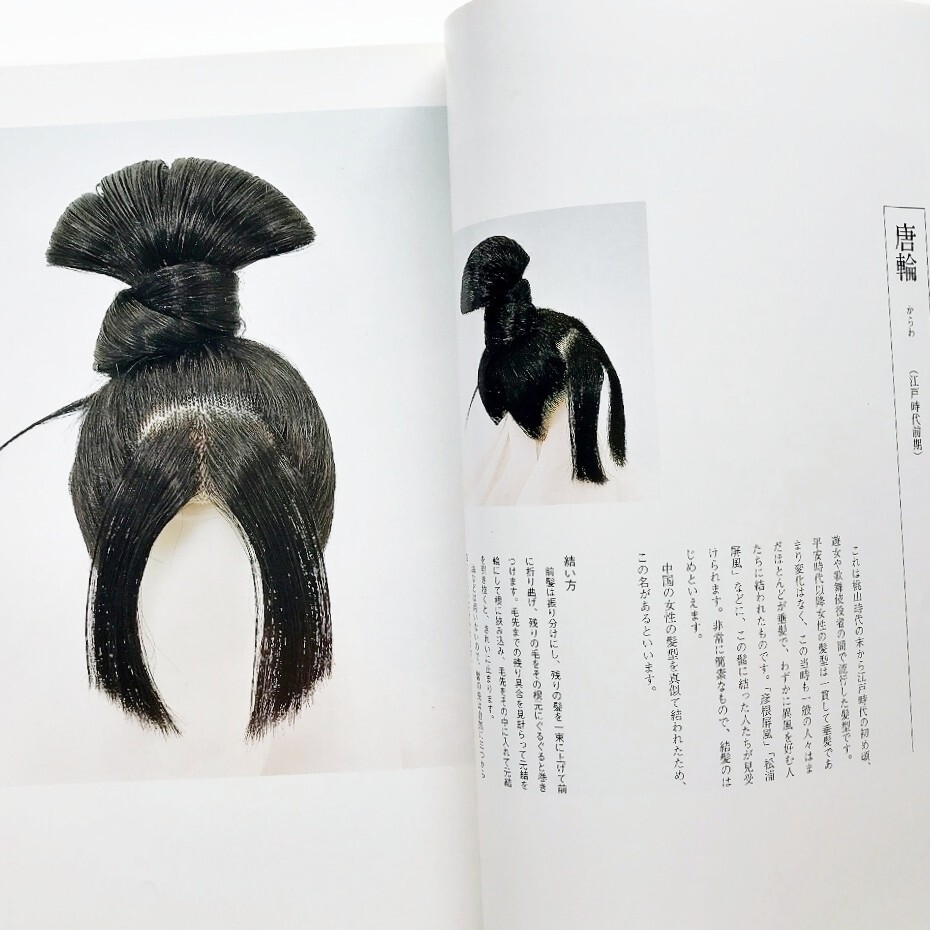

本書は、著者南ちゑ(南ちえ)が、近世上方(京坂)を中心とした日本女性の伝統的な髪型を、主として絵画資料にもとづいて復元、結髪し日本髪変遷の研究と結髪の実際を解説した写真図録本。

本書の構成は、古墳時代から現代までを対象とするが、平安時代から桃山時代後期までは、ほとんどが垂髪であるため、その間、鎌倉、室町、桃山時代は省略し、江戸時代以降のあらゆる身分、年齢層の女性の髪型を網羅してカラー写真で紹介し、その解説と結い方の大まかな説明を加えたものである。

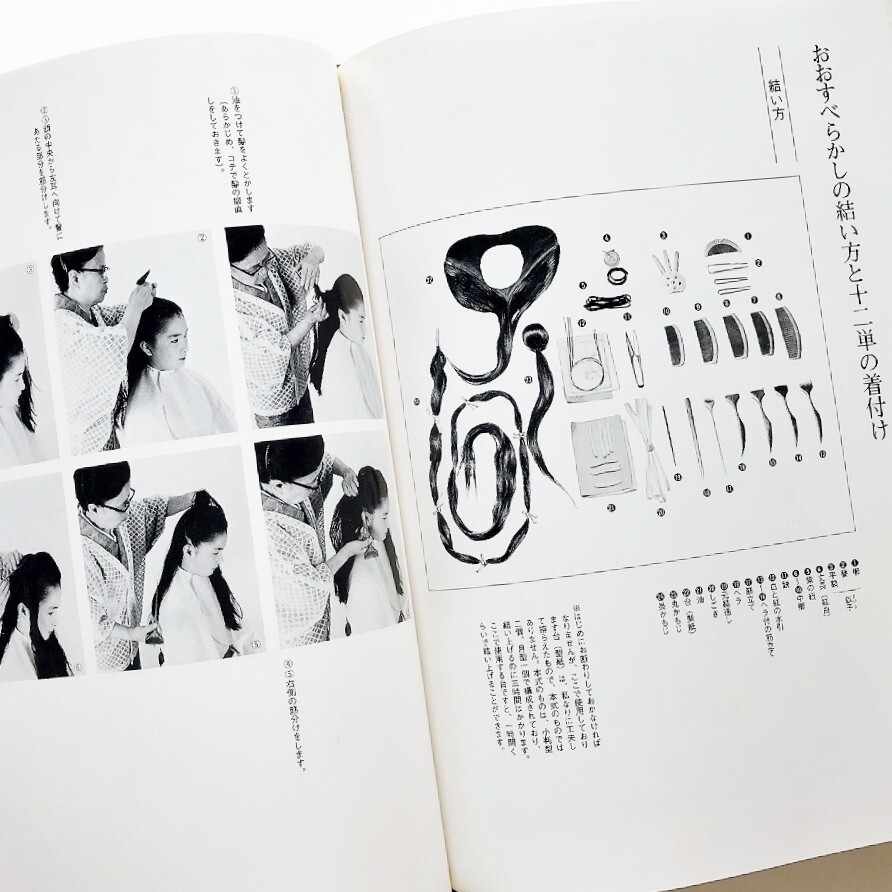

結髪工程写真の項では、先笄(江戸時代後期)と、おおすべらかしの結い方と、十二単の着付に的を絞り、

日本髪結髪技術者の最高峰、南ちゑの結髪技術と着付技術を連続写真で詳細に解説し、

そのノウハウと知識を惜しみなく公開した、大変貴重な資料本。

【南ちゑ】

南ぢうが舞妓芸妓の髪を結う「髪結」として創業した、「ミナミ美容室」二代目髪結師。

昭和天皇即位の御大典で、高等女官のお髪上げを任されたほか、

伊勢大神宮御遷宮祭に際し、斎宮着付けと結髪、葵祭の路頭の儀(行列)を復活し、戦後沈滞していた京都の町に生気を呼び戻し、王朝時代の艷麗華美を誇る斎王代列(女人列)を数百年振りに再開した折に、斎王代をはじめ四十五人の命婦、女嬬など宮廷奉仕の女性の結髪につき、宮廷衣装の着付けまでも手掛けた最高峰の技術者。

【序文より】 石川忠

日本の民族文化は、平安期以来京都の宮廷貴族を中心として繚乱と咲き謗り、延々幕末に至り、維新とともに西欧文化を吸収し、複雑な文化を形成して今日に及んでいる。

ところで、女性美のシンボルともいうべき髪型についても幾多の変遷をみているが、上方を中心とした伝統的な結髪の手法は綿々と続いているようである。このなかで、南ちゑ女史は長年にわたりて結髪の蘊奥を極め、斯界の最高峰に位置づけされていることは、万人の認めるところである。

女史は現在、京都市東山美容師会会長、美容文化クラブ代表、櫛祭代表など数多の職を簾ねているが、私が昭和二十七年に皇室の関西探題として京部に首任し、これまでニ十年以上にわたって途絶していた、京都における春一番の伝統行事である葵祭の路頭の儀(行列)を復活し、戦後沈滞していた京都の町に生気を呼び戻し、三年後の昭和三十一年に王朝時代の艷麗華美を誇る斎王代列(女人列)を数百年振りに再開した折に、斎王代をはじめ四十五人の命婦、女嬬など宮廷奉仕の女性の結髪につき、宮廷衣装の着付けとともに、女史を煩わし、素晴らしい成果を挙げ、今日まで二十六回を重ねていることは、特筆大書すべき女史の功績である。又、毎年十月二十二日に催される時代祭パレードの江戸時代における著名な女性群の結髪と着付けにつき、素晴らしい技能を発揮されたことも特記すべきことである。

更に昭和四十八年十月、伊勢大神宮における御遷宮祭に際し、斎宮・鷹司和子女史(元皇族)の着付けと結髪につき特別に奉仕され、爾来例祭(年五回)毎に奉仕していることは、南女史の技術の優秀性を示す実証として永く歴史に残るものと確信する。

この度、日本の髪型につきその蘊蓄を披露されたことは、慶賀に堪えない。広く江湖に推奨する所以である。

前宮内庁京都事務所長

(財団法人有職文化協会理事長)

【序文より】

本書に寄せて 樋口清之

かねて私は、京都の南ちゑ女史を、この人こそまさに日本服飾史の人間国宝に価する人だと信じ、会う人ごとに私見を述べて来た。幸い、どなたも私と同意見で、賛成して下さる。それほど、今となっては南ちゑ女史の存在とその技術は、日本の服飾文化史、とくに結髪においては、替えがたい尊い存在なのである。さらに、今こそその技術と知識を記録しておかないと、永久にとりかえしのできない悔を残すことになろうとするところにまで来ているのである。それは、南女史がすぐれた技術保持者だというだけではなく、日本ではもうこれに匹敵する方が幾人も居られなくなった、いわば歴史の証人だからである。

私は、幸いにも数回南女史の結髪の現場を見せていただいた。元来直毛である日本人の髪は、よく梳くと、自由な形に作られることは言うまでもないし、そうだから、女髪だけでも細別すると二百種もの髪型が出来得ることもよく知られている。しかし、私共が知っている過去の髪型は、出来上がったものの絵画を主にしたもので、その大様と髪型名は知られるものの、どう束ね、どう捻るとあんな形になり得るのか、という結髪の過程が記述されていない。私は南女史の仕事場で、その過程を見せていただいて、そのあざやかな技法と、美しいバランスが成立して行く過程を知って驚嘆した。まさに神技に近いとそのとき思ったのである。これは是非フイルムにでも撮っておかないと、今は、幸い女史の良き後継者である令嬢が御健在だからよいが、一般に教えたり広めたりすることは不可能になるのではないかと心配した。

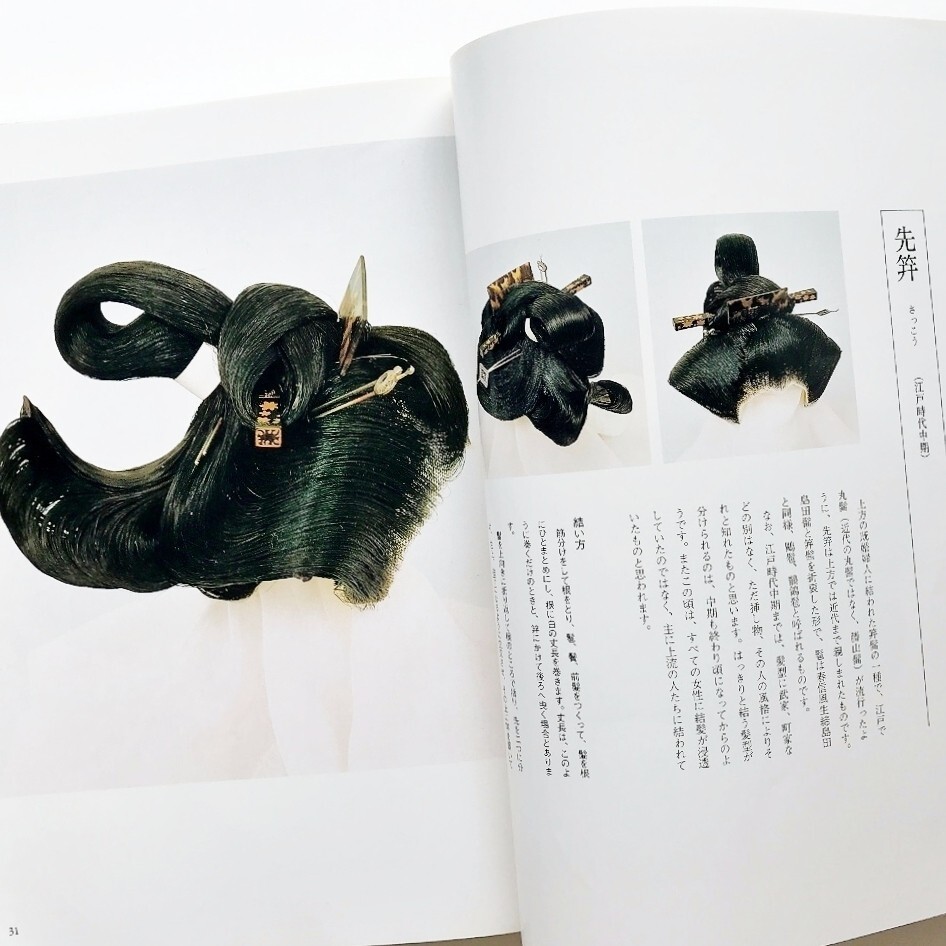

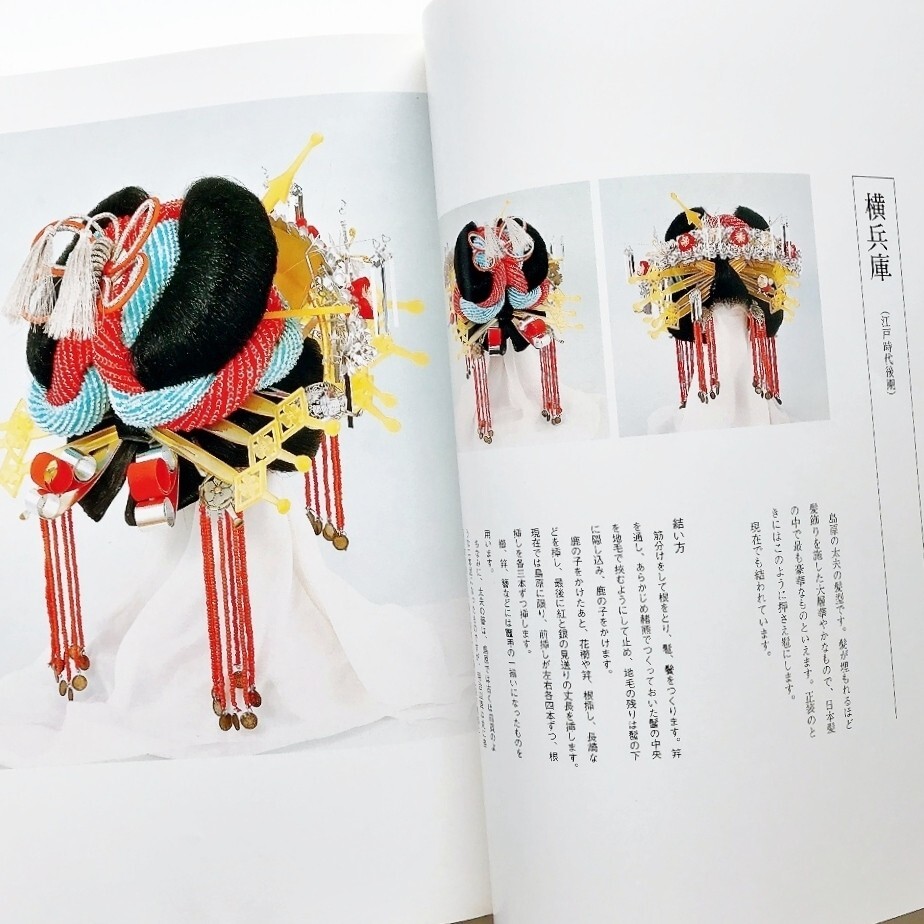

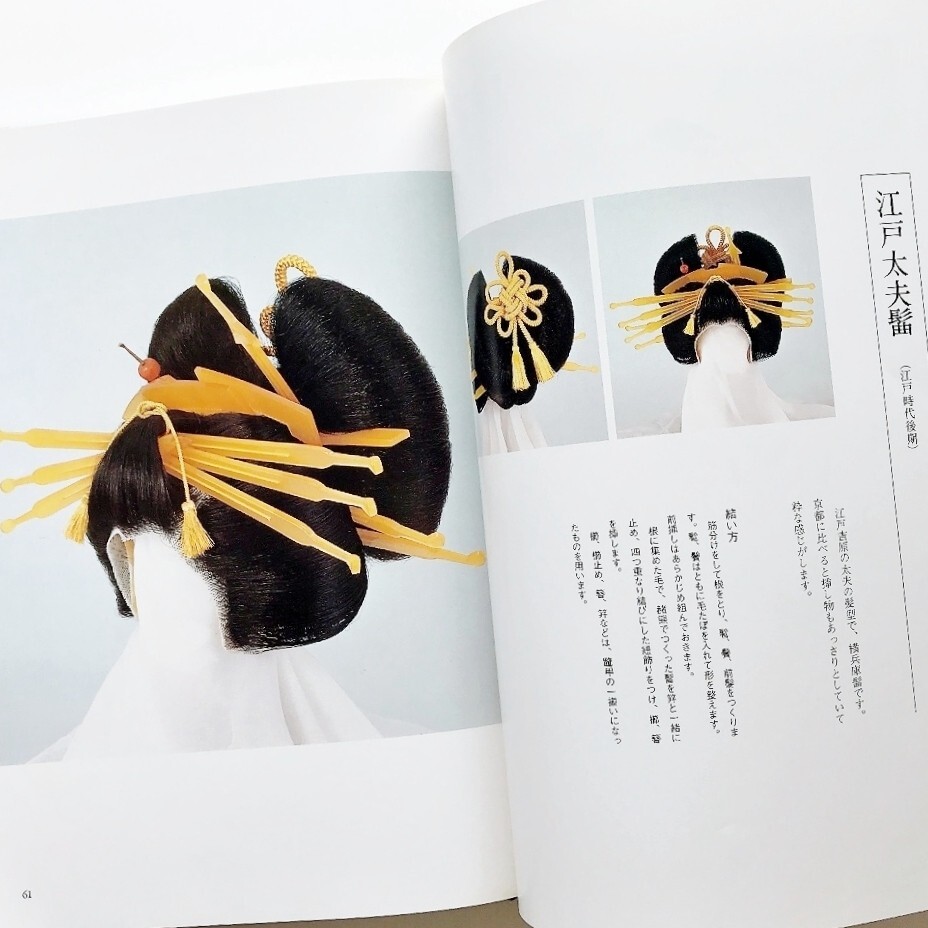

幸い南女史は、教材として、小形鬘を使ってじつに巧妙正確な結髪標本を何十種も作って居られる。それこそ微細にわたる点まで驚くほどリアルに、そして髪飾りまで同じスケールにミニチュア化したものが添えられているのである。しかし、これとて、い一々女史の手作りであって、もちろん量産化された商品ではないせめて、この小形鬘にとりあげられた結髪だけでも、現在の写真技術で撮影して、入手しやすい形で出版していただけると、日本風俗史の研究資料としてどれだけ斯界に裨益すること多いだろうかとひそかに望んで来た。

それが、今回計らずも紫紅社の手で実現することになったのである。小形鬘五十五点に、モデル撮影十二枚を添えて、私共の机上にのる日が来たのである。私はこの方面の研究のため心から嬉しいと思うのである。おそらく、それによって、日本の髪の美を、立体的にとらえて、日本の髪の美と、先人の技法の巧妙さに驚きを感じられる方が多いと思う。

南ちゑ女史は、じつに謙虚な方である。おそらく今でも、自分自身を人間国宝的だなど夢にも思って居られないにちがいない。いつお会いしても、私らは何も知らんただの髪結いですから、とおっしやる。しかし、私はその都度自らをただの髪結いだと、自信を持って言って居られるその言葉の蔭に、その経験と技術に持って居られる誇りと信念の強さを知って一層尊敬の気持を深めるのである。世間には、それこそただの髪結いなのに、自ら芸術家ぶったり、間違いだらけのフランス語を使って物笑いの種になっている醜悪な人が多い中で、まさに清涼剤のような感じを受けるのである。

本書を出した紫紅社の吉岡さんも全く物好きな方である。極めて良心的ではあるが、あまり売れない本を出すのがどうも趣味らしい。しかし、私共にはベストセラーを作ってもらうより、文化の足跡、歴史の証人を残してくれる出版社が貴重なのである。南女史も紫紅社も一切宣伝のできないただ良心的であるだけがとりえの存在である。そこで私は、甚だ余計なおせっかいだが、今時こんな貴重な出版物が、一人でも多くの方の手許に届き、歴史の証明が一人でも多くの方に理解してもらえるように、本書を御覧になった方には、同志各位に本書をおすすめ下さることを心からおねがいしたいのである。

栃木短期大学学長

(日本風俗史学会会長)

【目次より】

序 石川忠

序 本書に寄せて 樋口清之

髪型

古墳時代

島田 人物埴輪より、島田髷の原点

奈良時代

双髻 奈良時代の貴婦人の髷と衣装・唐代女性の陶俑

高髻 奈良時代の貴婦人の髷と衣装・唐様

平安時代

垂髪 朝廷の斎王

垂髪 斎院の内侍以下の女官を監督する女別当・内侍

垂髪・禿 命婦と斎王付の御巫・騎女、斎王の傍らに仕える禿頭の童女

垂髪 食事等を司る女嬬、采女

江戸時代

唐輪 桃山時代末~江戸時代初期の遊女・歌舞伎役者

兵庫 唐輪髷の変形したもの、摂州兵庫の遊女~一般婦人

御所風 御所の女官

勝山 承応・明暦の遊女勝山が結い始めて一般にも流行した丸髷の原点

元禄島田 若衆髷から起こった東海道島田の宿の遊女~町娘、現代

両輪 元禄の笄髷、御殿女中

春信風生締島田 宝暦・明和の町家娘、鈴木春信の浮世絵

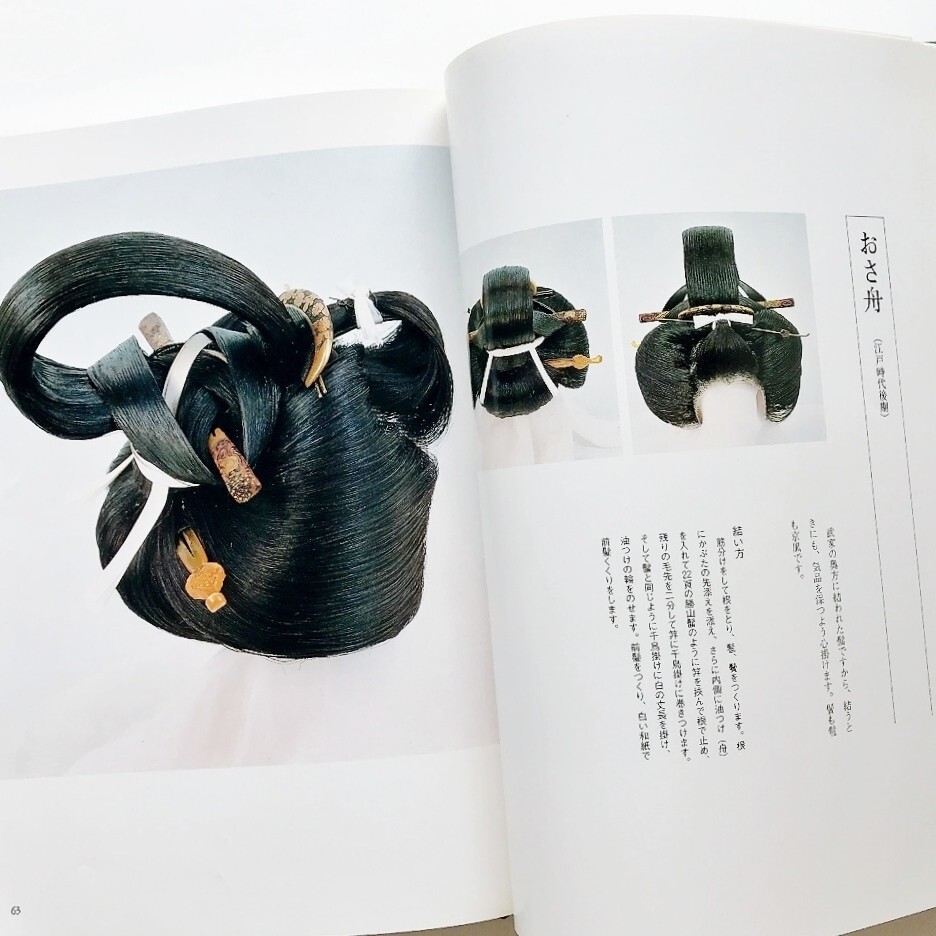

先笄 上方の既婚婦人

横兵庫 あだっぽく、粋な商売女たち

櫛巻き 明和・安永の浅草茶屋女お六が結い始めたもの

島田 天明~寛政の娘の髪型

燈龍鬢丸髷 歌麿の美人画に描かれた、勝山髷ともいわれる、主に遊女の髪型

つぶいち(葵髱島田) 公家のお姫様の髪型

竹の節 公家のお姫様のお伽の髪型

片はずし 御殿女中、公家の奥方など

おまた返し 浮世絵の美人画によく見られる

武家娘奴島田 京風の高島田、舞妓の髪型によく用いられる

先笄 明治末まで結われた京風の髪型、主に町家の若奥様

両輪 上方の町家の母親に多く結われた

勝山 上方の中流以上の町家の娘

太夫島田 京都島原の太夫

横兵庫 島原の太夫の髪型・正装、日本髪の中で最も豪華なもの

江戸太夫髷 江戸吉原の太夫の髪型、京都よりもあっさりと粋

おさ舟 気品高い武家の奥方

三つ髷 お部屋さんの髪型・変形丸髷

お染 上方の若い娘の髪型 割しのぶにさばきの橋がかかったもの

かけおろし 島田髷の一種、上方の使い走りの子女、下女、遊郭のお使いの少女おちょぼ

結綿 江戸時代後期、江戸上方に問わず結婚前の若い娘

おしどり(雄)上方の町家の娘に結われた高島田

おしどり(雌)二十歳前後の娘の高島田

芸者島田 京風の投げ島田 ~大正頃

稚児髷 内親王、武家の娘、お小姓、現代のお稚児さん

明治時代

蝶々 銀杏返し、下女、芸人から一般の人々、祇園の芸妓、既婚未婚を問わず、幅広い年齢に結われた

粋書 京都の中居、水茶屋の女性

あげまき 明治時代、日本髪廃止後に一世を風靡した束髪

はわせ 明治から大正にかけての髪型

桃割 明治末~昭和初期の若い娘

ねじ梅 昭和初期まで結われた桃割の変形

禿島田 京都島原の太夫のそばで御用を務める可愛らしい禿、現在では全く見られない

大正時代

丸髷 大正~昭和にかけての主婦の代表的な髪型

つぶし島田 花柳界の女性に結われた粋な髷

夫婦髷 大正~昭和の花柳界の女性

束髪 大正~昭和の既婚婦人に結われた髪型、二百三高地髷

女優髷 帝劇の女優が結い始めて流行

昭和初期

耳かくし 町方の既婚婦人に好まれた束髪

現代

割しのぶ 舞妓になりたてのときに結う髪型

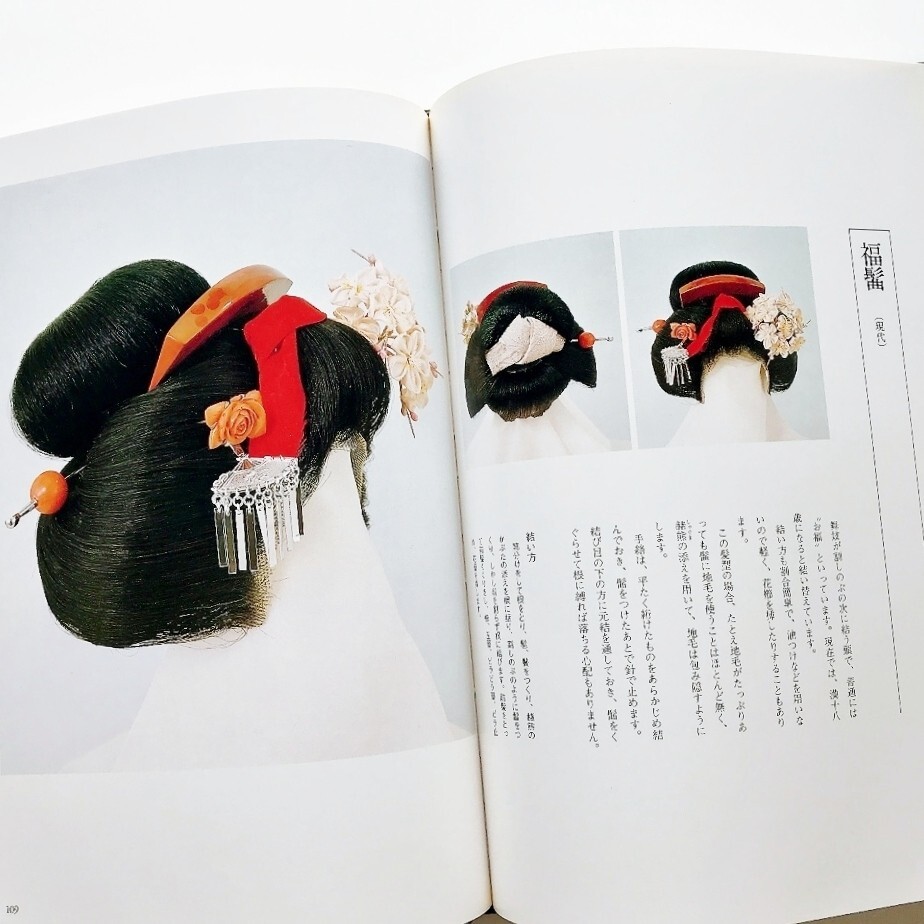

福髷 舞妓が割しのぶの次に結う、お福ともいう

先笄 舞妓から芸妓に変わる前、挨拶まわりに結う

お俊 舞妓が、節分など特別なときに結う

奴島田 舞妓が、正月や盆などに結う

ふくら雀 舞妓、町家の娘

菊重ね(現代) 町家の娘、舞妓

勝山(現代) 舞妓が祇園祭中に結う装飾的な勝山髷

芸者島田 芸妓の髪型

束帯・十二単

おおすべらかし

おおすべらかしの結い方と十二単の着付(連続写真解説)

結髪工程写真(先笄 江戸時代後期 連続写真解説)

結髪の歴史をふり返って 橋本澄子

江戸時代前期の結髪―画中資料による検討 切畑健

あとがき 南ちゑ

【本】の出品です。画像の後に、商品説明がございます。

【本】の出品です。画像の後に、商品説明がございます。