平凡社の豪華愛蔵版大型図録本「茶碗」全5巻のうちの一冊。

【凡例より】

収録した茶碗は56点、高麗茶碗のうち井戸、井戸脇、そば、雨漏、粉引、堅手、玉子手にあたる。

本巻は、平凡社刊『茶碗』全五冊(中国・安南、朝鮮一、朝鮮二、日本一、日本二)のうち、「朝鮮一」

とする。

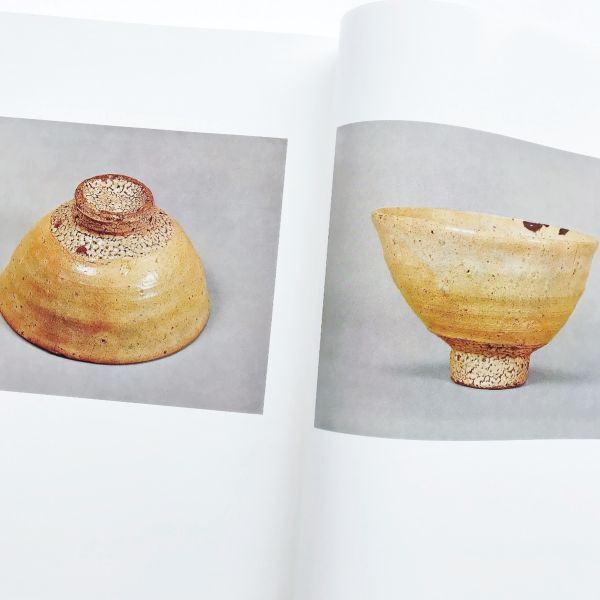

原色図版は、原則として側面と高台を、見開きで掲載したが、見込みにとくにみるべきものある場合には、側面のかわりに見込みを使用した。

原色図版は、原寸大を原則としたが、高台は、視覚的安定をうるためにいくぶん小さめにした。

図版配列の順序は、古来知られたものを先にしたが、品等による位づけは行なっていない。

付属品および書き付けのうち、とくに重要と認められるものは、参考図版として解説欄外に掲載した。

所蔵者名は、博物館、美術館のみを記載し、個人の所蔵者名はこれを省いた。

【目次より】

大井戸茶碗 銘 喜左衛門 一名 本多井戸 孤篷庵

大井戸茶碗 銘 筒井筒

大井戸茶碗 銘 細川

大井戸茶碗 銘 有楽 東京国立博物館

大井戸茶碗 銘 美濃 五島美術館

大井戸茶碗 銘 宗及

大井戸茶碗 銘 対馬

大井戸茶碗 銘 越後 静嘉堂

大井戸茶碗 銘 坂部 一名 高円井戸

大井戸茶碗 銘 蓬莱 一名 武野井戸 藤田美術館

大井戸茶碗 銘 松永

大井戸茶碗 銘 常夏

大井戸茶碗 銘 雨雲

大井戸茶碗 銘 朝香山 藤田美術館

小井戸茶碗 銘 老僧 藤田美術館

小井戸茶碗 銘 上林

小井戸茶碗 銘 奈良

小井戸茶碗 銘 六地蔵

小井戸茶碗 銘 忘水 根津美術館

小井戸茶碗 銘 小塩

小井戸茶碗 銘 江岑 畠山記念館

小井戸茶碗 銘 石清水

小井戸茶碗小貫入 銘 雄蔵山 藤田美術館

青井戸茶碗 銘 柴田 根津美術館

青井戸茶碗 銘 宝樹庵

青井戸茶碗 銘 宇治 一名 蜂谷井戸

青井戸茶碗 銘 山の井

青井戸茶碗 銘 升屋

青井戸茶碗 銘 雲井

青井戸茶碗 銘 春日野

青井戸茶碗 銘 瀬尾 松永記念館

青井戸茶碗 銘 田中 畠山記念館

青井戸茶碗 銘 蓬壺

青井戸茶碗 銘 隼

井戸脇茶碗 銘 長崎

井戸脇茶碗 銘 白梅

井戸脇茶碗 銘 大悲山

そば茶碗 銘 残月 一名 河村そば茶碗

そば茶碗 銘 夏月

そば茶碗 銘 玉川

雨漏茶碗 根津美術館

雨漏茶碗 松永記念館

雨漏茶碗 畠山記念館

雨漏堅手茶碗 銘 有来

雨漏茶碗 銘 蓑虫 根津芙術館

粉引茶碗 銘 楚白

粉引茶碗 銘 三好

粉引茶碗 一名松平粉引茶碗 畠山記念館

粉引茶碗 銘 津田

堅手茶碗 銘 長崎 根津美術館

堅手茶碗 銘 東雲

雨漏堅手茶碗 銘 若菜

雨漏堅手茶碗

堅手茶碗 銘 霞

玉子手茶碗 銘 薄柿 藤田美術館

玉子手茶碗

解説 小山冨士夫 林屋晴三 久田宗也 藤岡了一 満岡忠成

概説 小山冨士夫

【解説より 一部紹介】

大井戸 銘 喜左衛門(一名 本多井戸)大名物 国宝

大徳寺孤篷庵

高さ/口径/高台外径/同 高さ記載

井戸の首座に位する天下周知の名碗である。慶長のころ、大阪の町人の竹田喜左衛門が所持していたので喜左衛門井戸とよび、これを本多能登守忠義に献じたので、本多井戸ともよんでいる。

素地は砂まじりの荒い土で、これに半透性の釉薬が厚くかかり、全面に荒い貫入がある。概して酸化炎焼成のため、内外とも枇杷色を呈しているが、ほんのりと青味を帯びたところもある。分厚い口作り、豊かに張った胴、どっしりとした高台など、いかにも重々しい堂々とした茶碗で、姿のよさは天下無類である。

腰に三本、太いろくろの指筋が回り、高台は内外とも、ひとへらでたち、俗にいう竹の節高台になっている。数ある井戸でも、喜左衛門ほど高台に深い魅力を感じさせる茶碗はない。俗にいうかいらぎができるのは、高台を、へらでけずって、上の荒だっているためでもあるが、一つには朝鮮では貝を媒溶剤とし、貝の強いアクのはたらきで釉薬がちぢれ、そのため、かいらぎが生じたものと見るべきであろう。もちろん火加減にもより、あまり強く焼けると、かいらぎは溶けて流れてしまうものである。喜左衛門の場合は、ちぢれがとくにひどく、底裏など水玉のようなちぢれが生じ、切り回しとよんでいる高台脇の削った部分半面は、素地を露呈している。(中略)とくに目にたつ割れとか、こわれはなく、土がもろく、きずの出やすい井戸としては、保存のいいほうである。

内面は枇杷色で、見込みが深く、真ん中にろくろ口がきりりとたち、中ほどに釉薬のなだれがある。井戸には内面に重ね焼きの目あとのあるものがかなりにあるが、喜左術門には目がない。細川にも加賀にも、不昧公の三井戸は内面に目のないのが特徴とされている。

内箱黒塗 蓋表金粉字形「本多能登守忠義御所持 舟越伊予守添状 いとちゃわん」

中箱桐白木 蓋表「高麗 井戸 本多」

同蓋裏書き付け 荒木一斎「本多能登守殿所持、高麗井戸茶碗 慶長之頃喜左衛門と云

指上ル故喜左衛門井戸卜云 舟越伊予守殿弄玩書有、後和州郡山引渡之節泉南中村宗雪

求之所持今寛延四辛未年塘氏為家蔵」

安永ごろ、松平不昧の蔵となったが、文政五年正月、夫人形楽院が京都大徳寺孤篷庵に寄進した。(小山冨士夫)

【概説より 一部紹介】

井戸・井戸脇・そば・雨漏・粉引・堅手・玉子手

井戸、雨漏、粉引、ととや、三島、刷毛目、呉器、御本など、朝鮮でつくられた茶碗を総称して俗に高麗茶碗とよんでいる。

高麗茶碗は古くから茶人のとくに愛好し、たいせつに保存してきたもので、幽玄で寂莫なその姿には深く人の心をひくものがある。高麗茶碗には近年朝鮮から出土したものもかなりにあるが、その大部分はわが国に伝世し、今日わが国だけにあって、他の国々にはまれにしかないものである。

高麗茶碗の美しさは「渾としてそれ濁れるがごとし」とか、「深く蔵して空しきがごとし」といった古い中国のことばが最もよくこれを表現し、色もなく香もない、枯淡な老僧を見るような深い趣がある。高麗茶碗の美しさを発見し、これをこまごまと類別し、これに大名物、名物などの品等をつけ、宝玉よりもたいせつにこれを保存してきたのは、わが国茶人の大きな功績である。また高麗茶碗を美しいと思うのはわが国独特の焼きものの見方で、これをつくった朝鮮人にも、欧米人にも、その美しさを理解する人は少ない。

高麗茶碗といっても、実際に高麗時代につくられた茶碗はいくらもない。その大部分は李朝になってのものだが、李朝のいつか、また朝鮮のどこでっくられたかということは、今日まだじゅうぶんには明らかになっていない。

高麗茶碗の美しさが発見され、これを茶の湯に使うようになったのは、室町末から桃山時代にかけてとされている。珠光があらわれ、紹鴎、利休と佗び茶がはやり、堅い端正な茶碗よりは、やわらかい、親しみのある茶碗が好まれるようになってから、天目、青磁のような中国の茶碗よりは、井戸、三島といった朝鮮の茶碗を尊ぶようになった。

永正八年二五一二の奥書きのある相阿弥が編した『君台観左右帳記』には、まだ高麗茶碗ということばは見当たらない。高麗茶碗ということばがはじめて出てくるのは『津田宗達茶湯日記』で、天文十八年二五四九)十二月十二日の宗理会に「かうらい茶碗茶たつ」としるしてある。ついで同書天文二十三年(一五五四っ正月七日の宗達白会にも、高麗茶碗を使った記録があり、また、天文二十三年の奥書きのある一肩軒宗金が編した『茶具備討集』にも高麗茶碗をあげ、翌二十四年(一五五五)の今井宗久の茶湯日記にも高麗茶碗を使っている。

永禄七年二五六四)の奥書きのある『分類草人木』には「当時ノ数寄(唐物「イラヌ様二成タリ」という記事があり、また天正十六年二五八八)の奥書きのある『山上宗二茶書』には「惣別茶碗ノ事、唐茶碗(捨リタル也、当世「高麗茶碗今焼瀬戸茶碗以下迄也。比サヘ能候ヘバ数寄道具二候也」という記事がある。これによって、天文ごろから天正にかけて、佗び茶の流行とともにだんだん天目、青磁のような堅い茶碗はすたれ、井戸、粉引、そばといったやわらかい朝鮮の茶碗が好まれるようになったことがわかる。

室町の末から戦国時代にかけてはやりはじめた朝鮮の茶碗を、はじめはばくぜんと高麗茶碗とよんでいたが、ついで井戸、三島ということばが茶会記にでてくるようになった。高麗茶碗を大井戸、小井戸、井戸小貫入、井戸脇、蕎麦、粉引、雨漏、堅手、柔手、玉子手、刷毛目、熊川、半使、呉器、斗々屋、柿の蔕、伊羅保、割高台、筆洗、金海、雲鶴、狂言袴、彫三島、御所丸、御本などに分け、さらに細かく分類して、これにいろいろの名称をつけたのは江戸になってである。そして江戸のはじめの小堀遠州ごろには、まだ今日のような細かい分類はなく、高麗茶碗が今のように細分されたのは寛政以降で、青井戸とか、玉子手とか、柔らか手といったものに古い箱書きのものを見たことがない。

高麗茶碗のうちには、前に述べた分類に属しないものがいろいろとある。たとえば井戸で…(後略)

【本】の出品です。画像の後に、商品説明がございます。

【本】の出品です。画像の後に、商品説明がございます。