拍卖号:m1183421331

结束时间:11/25/2025 21:33:56

日本邮费:买家承担

可否退货:不可

个 数:1

提前结束:可

最高出价:

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

|

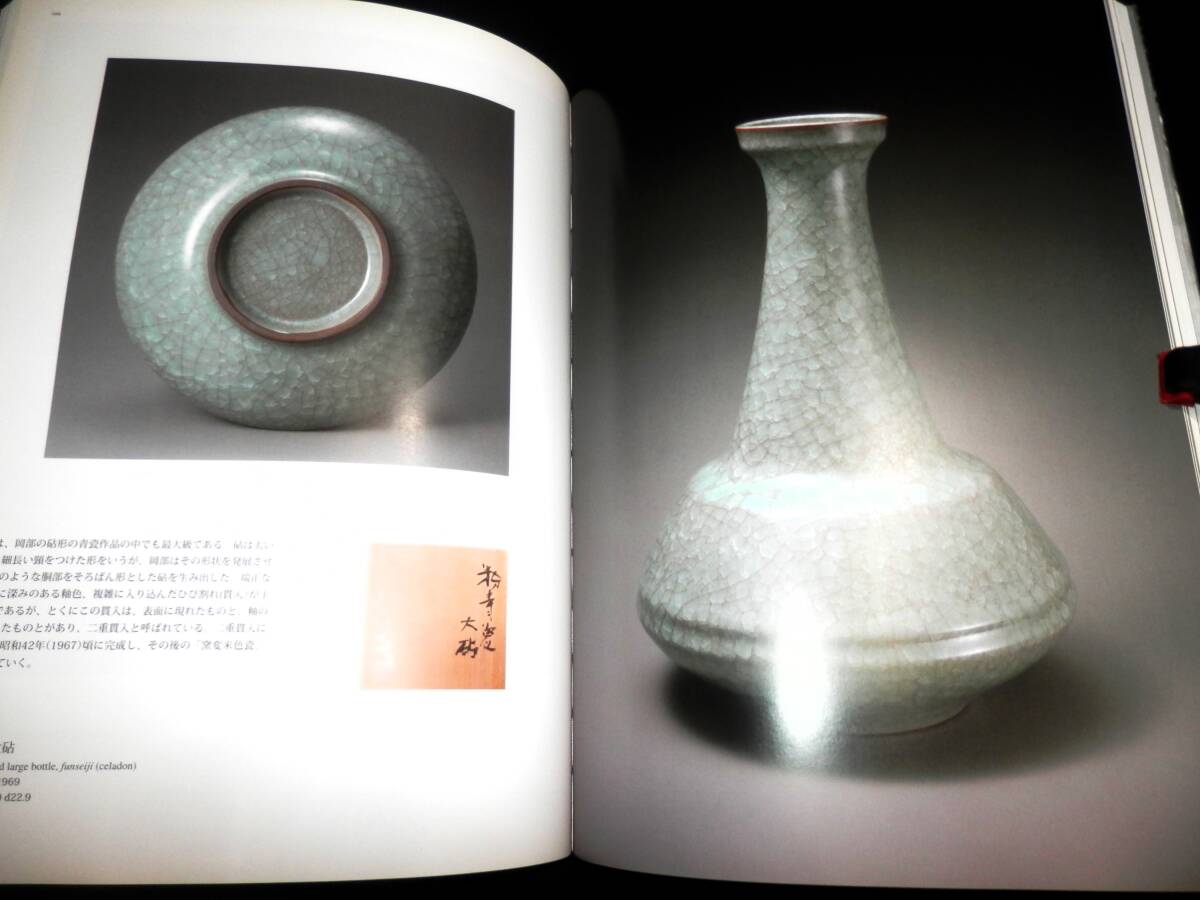

■■『図録』・・・■■ ●●『岡部嶺男』・展・・・●● ―”青磁を極める”― **Mineo Okabe :A Retrospecitiv** ◆加藤唐九郎の子として生まれ、中国官窯青磁に迫まり 、縄文のエネルギーを復活し、志野・織部を、我がも のとした鬼才。 いま、四半世紀の沈黙を破り、その全貌に迫まる。 ―”ごあいさつ・(同・英文)”― ★「嶺男青瓷」・と呼ばれた独特の青瓷作品を生み出し 、日本陶芸史に輝かしい足跡を残した陶芸家、岡部嶺 男・(大正8年~平成2年)・回 顧展を開催いたしま す。 岡部は、やきももの産地、愛知県瀬戸市の窯道具の製 造業を営む家に生まれました。 幼い頃より家業を手伝いながら、やきものに親しみ、 陶技を身につけていきました。 昭和15年、21歳で入営した岡部は、復員した昭和 22年ごろから本格的に作家活動を展開し、織部・志 野・黄瀬戸・灰釉・鉄釉などの地元の伝統技法をもと に、その作風を広げて行きました。 なかでも、器体の全面に縄文を施した織部や志野の作 品は独創性に富み、各種の展覧会で高い評価を受けま した。 その後、岡部の作陶ヘの関心は、昭和37年ごろから 青瓷に向けられます。 玉への憧れから中国で生まれたとされ、、美しい釉色 を特徴とする青瓷の研究・作陶に取り組む岡部は、厳 しく凛とした器形に、しっとりとした艶のある不透明 な釉調の・”粉青瓷”・透明感ある釉調と青緑の釉色が 美しい・”翠青瓷”・そして誰もが為し得なかった黄褐 色の・”窯変米色瓷”・など、次々に独特の釉調や釉色 の青瓷釉を纏う格調の高い青瓷作品を生み出していく のです。 本展では・「土・造形・釉という素材が人という要素 との結びつきによって具体的な陶器たり得る」・と語 った岡部の作陶活動の全貌を紹介します。 岡部の初期から最晩年までの、作品約170点を、前 半期の織部ら志野を中心とする作品、後半期のさまざ まな青瓷作品、生涯を通してつくり続けた、天目作品 の三つの作風に分け、それぞれの時代の特徴を明らか にしながら岡部の軌跡を辿ります。 岡部嶺男没後のはじめての本格的な回顧展を通して、 あらためてその素晴らしさに触れていただければと思 います。 **”主催者”** ■東京展/東京国立近代美術館。 ●会期=平成19年3月6日~5月20日。 ●主催=東京国立近代美術館/NHK/NHKプロ モーション。 ●企画協力=NHK中部ブレーンズ。 ■愛知(名古屋)展/松坂屋美術館。 ●会期=平成19年6月27日~7月10日。 ●主催=NHK名古屋放送局/NHK中部ブレーン ズ/中日新聞社/松坂屋美術館。 ■岐阜(多治見)展/岐阜県現代陶芸美術館。 ●会期=平成19年7月14日~9月30日。 ●主催=岐阜県現代陶芸美術館/NHK岐阜放送局 /NHK中部ブレーンズ/中日新聞社。 ■山口(萩)展/山口県立萩美術館・浦上記念館。 ●会期=平成19年10月17日~12月6日。 ●主催=山口県立萩美術館・浦上記念館/NHK山 口放送局/NHKちゅうごくソフトプラン /毎日新聞社/tysテレビ山口。 ●後援=萩市。 ●企画製作=NHK中部ブレーンズ。 ■兵庫(篠山)展/兵庫陶芸美術館。 ●会期=平成19年12月16日~20年3月2日。 ●主催=兵庫陶芸美術館/NHK神戸放送局/NH Kきんきメディアプラン。 ●企画製作=NHK中部ブレーンズ。 ■茨城(笠間)展/茨城県陶芸美術館。 ●会期=平成20年7月6日~9月7日。 ●主催=茨城県陶芸美術館/NHK水戸放送局/N HKプロモーション。 ●企画製作=NHK中部ブレーンズ。 ■発行日=2007年3月6日。 ■編集=東京国立近代美術館・金子賢治・唐澤昌宏・北 泰之/NHK中部ブレーンズ・吉田南都子・大 西亜希。 ■翻訳=ダレン・ダモンテ/ルーシー・S・マクレリー /山本仁志。 ■写真撮影=尾見重治・(エス・アンド・ティ・フォト)。 ■発行=NHK中部ブレーンズ。 ■価格=記載なし。 ■サイズ=22×29.5×2cm。 ■状態。 ●表紙に・多少のスレ・ヤケが有ります。 ●本誌内に・多少の・ヤケが見えますが ●痛みは・殆ど無く ●年代的には・良い状態に思います。 ◆◆注意・・・◆◆ ★発行日より経年を・経て下ります。 コンディションに係らず・古書で有る事を 充分に御理解の上・御入札下さい・・・!! ●全・235頁・・・!! ◆図版は全て・カラー上質紙。 ◆図版の・196頁迄・カラー上質紙。 ●図版・176点・カラー・・・!! ◆個々に大きな図版です。 ◆図版・(正面・高台・見込・箱書・他)・写真・ 参考図版・が掲載で総数は相当数になります。 ●図版頁に・・・!! ◆タイトル/製作年代/寸法/同・(英文)。 ◆高台・(裏面・銘)/見込/部分拡大/箱書・( 総数37点)/他。 ●作品目録頁に・・・!! ◆タイトル/製作年代/寸法/同・(英文)。 ◆箱書・(総数・138点)。 ★箱書の図版番号。 ・(3/6/7/9/10/11/13/14/ 15/17/18/19/20/21/13 /24/25/26/27/28/29/3 0/31/32/33/34/35/36/ 37/38/39/41/42/43/44 /45/46/47/48/49/50/5 1/52/53/54/55/56/58/ 60/62/64/65/66/67/68 /69/70/71/72/73/74/7 6/77/79/80/81/82/83/ 84/85/86/88/89/90/91 /92/93/94/95/101/102 /103/104/105/106/107 /108/109/111/112/113 /114/116/118/119/123 /125/126/128/129/130 /131/132/133/134/135 /136/137/138/139/140 /141/142/143/144/146 /148/149/150/152/153 /154/155/156/157/162 /163/164/165/166/167 /168/169/170/171)。 ・以下の詳細を参照下さい。 ●箱書は・図版頁・(カラー)・と・作品目録頁・(白 黒)・を合わせますと・相当数になります。 ●図版頁に掲載の・「写真」・は、岡部嶺男の現況・等 ・「参考図版」・は、道具類・等が、掲載されて下り ます。 ●蒐集・資料などの参考に・・・!! ●探されていた方は・この機会に・・・!! ●以下・詳細をご覧ください・・・!! ◆掲載案内は・抜粋して下ります。 ◆掲載内容は・Q&Aより・問い合わせ下さい。 ◆数字記載は目視です・間違いは御容赦下さい。 ●掲載を抜粋紹介し・「タイトル」・と・致します。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ■■『ごあいさつ・(Foreword)』・■■ **”主催者”** ■■『史的岡部嶺男論叙説・(同・英文)』・■■ **金子賢治・(東京国立近代美術館工芸課長)** ●1・岡部嶺男の・「工芸的造型」・論。 ●2・歴史の中の岡部的・「工芸的造型」・論。 ◆①・3つの・「工芸」。 ◆②・「studio・(スタジオ)」・の思想。 ◆③・「studio・craft」・概念の胚 胎と展開。 ◆④・日本では―工芸的造形の形成。 ◆⑤・明治から昭和初期へ。 ◆⑥・戦後。 ●3・岡部的・「工芸的造型」・論の淵源と展開。 ●おわりに。 ―”凡例”― ★この図録は・「青磁を極める・岡部嶺男展」・の共通 図録で、出品される全176点の図録を収録した。 ★本図録は、 第1章・「灰釉系技法の確立と展開:平戸橋時代」。 第2章・「天目への憧れ」。 第3章・「青瓷の美:日進時代」。 の3章から構成されており、各青瓷扉に解説を付した。 ★作品番号は作品の種類によって章別にわかれており、 それぞれ原則として制作年代であるが、図版の配列に ついては、その効果を配慮して必ずしも番号順ではな い。 ★各作品のデータは作品番号・作品名称・英文による作 品名称・和暦・西暦による製作年・所蔵・機関の名称 の順に記載した。 所蔵先が、個人の場合は明記していない。 ★寸法はセンチメートル単位で、原則として・高さ・( h)・幅・ (w)・奥行き・(d)・書については、 高さ・(h)・×幅・(w)・で記した。 ★作品名については、基本的に箱書の標記、および所蔵 者の標記に従ったが、本展趣旨に基づき一部表現を統 一した。 ★各扉および作品解説は唐澤昌宏・(東京国立近代博物 館)・が執筆した。 ■■『図版』・・・■■ **”(各項目に解説)”** ―”第1章”― ●『灰釉系技法の確立と展開:「平戸橋時代」』・・● ◆1・粉引草花文壺。 ・昭和24年。 ◆3・青織部唐人傘花生。 ・同・箱書。 ・昭和24年。 ◆2・織部柘榴文皿。 ・昭和25年。 ◆参考図版・1・柘榴のスケッチ。 ◆参考図版・2・皿の図案。 ◆4・志野花器。 ・昭和28年。 ◆5・色絵壺。 ・昭和29年。 ◆6・青織部壺。 ・昭和29年。 ◆8・青織部縄文瓶。 ・昭和30年頃。 ◆参考図版・3・構想スケッチ。 ◆7・志野縄文壺。 ・昭和29年。 ◆写真・1・製作中の青織部縄文鼎。 ◆9・青織部縄文鼎。 ・同・箱書。 ・昭和30年。 ◆参考図版・4・荒縄を巻いて叩き付けた棒。 ◆10・青織部縄文平壺。 ・同・箱書。 ・昭和31年。 ◆11・青織部縄文塊。 ・昭和31年。 ◆13・練込志野縄文花器。 ・昭和31年。 ・東京国立近代美術館。 ◆12・紅志野縄文瓶。 ・昭和31年。 ◆16・織部壺。 ・昭和36年。 ◆17・青織部窯変鉢。 ・同・箱書。 ・昭和36年頃。 ◆18・灰釉瓶子。 ・昭和37年。 ◆19・灰釉練上瓶子。 ・同・底銘。 ・昭和37年。 ◆20・灰釉黒瓶子。 ・昭和37年。 ◆21・灰釉黒窯変瓶子。 ・同・箱書。 ・昭和37年。 ◆14・鼠志野花瓶。 ・昭和34年。 ◆22・青織部瓶。 ・昭和37年。 ◆24・青織部平鉢。 ・昭和38年。 ◆25・青織部平鉢。 ・同・底面。 ・昭和38年。 ◆23・織部丸壺。 ・昭和38年。 ◆15・灰釉窯変鉢。 ・同・箱書。 ・昭和35年。 ◆26・織部縄文瓶。 ・同・部分拡大。 ・昭和39年。 ◆27・織部広口壺。 ・昭和40年頃。 ◆28・織部大筒。 ・昭和42年。 ◆29・古瀬戸釉蓋壺。 ・同・部分拡大・箱書。 ・昭和42年。 ◆30・古瀬戸釉蓋壺。 ・同・箱書。 ・昭和42年。 ◆32・灰釉壺。 ・同・箱書。 ・昭和45年。 ◆31・古瀬戸釉縄文瓶。 ・同・背面・箱書。 ・昭和43年。 ◆34・伊羅保茶碗。 ・同・高台。 ・昭和25年頃。 ◆33・井戸手茶碗。 ・同・高台。 ・昭和25年頃。 ◆37・絵志野茶碗・銘・「岩清水」。 ・同・高台・箱書。 ・昭和32年。 ・木村茶道美術館。 ★鉄絵によるダイナミックな絵付けが施されてい る茶碗である。 この文様はそのころの湯呑や土瓶などにも見ら れ、具象的な絵画表現を好まなかった岡部がよ く用いた。 茶碗に付けられた銘は、岡部自身でなく、数寄 者として知られた松永耳庵による。 蓋裏には・「岩清水 と銘す 昭和丙年午歳八 月十八日耳庵九十二・(花押)」・とある。 ◆35・鼠志野茶碗。 ・同・高台。 ・昭和25年頃。 ◆36・備前茶碗。 ・同・高台。 ・昭和31年。 ◆39・織部茶碗。 ・同・高台。 ・昭和33年頃。 ◆38・絵志野小服茶碗。 ・同・高台・箱書。 ・昭和33年。 ◆40・瀬戸黒小服茶碗。 ・同・高台。 ・昭和34年。 ★「no.38・絵志野小服茶碗」・と同様、本 来は抹茶を飲むための器であるが 製作のきっかけは・「黒の小鉢でなかなか良い ものが少ないので、造ってほしい」・という知 人からの依頼であった。 瀬戸黒は引出し黒とも呼ばれ、素地に鉄釉を掛 けて焼成し、釉薬が溶けたところに窯から引出 し、急冷させてつくり出される。 当時、本作品を加え30点ほどがつくられたと いい、家族総出で引出し作業を手伝ったとのこ とである。 ◆42・灰釉茶碗。 ・同・高台。 ・昭和35年頃。 ◆43・飴釉茶碗。 ・同・高台。 ・昭和36年。 ◆41・黒瀬戸茶碗。 ・同・高台。 ・昭和35年。 ◆44・織部窯変茶碗。 ・同・高台・箱書。 ・昭和36年。 ★織部壺・(no.16)・青織部窯変鉢(no .17)・と同じように、窯変により緑色の斑 文や青色の流動した釉が現われた茶碗である。 緑と青、そして赤く緋色が出た素地との 対比 が美しく、一色の織部釉が掛けれれている茶碗 とは思えない華やかさがある。 高台の削りは大胆で力強く、1960年代の前 半に見られる特徴を見せている。 この高台削りが後の青瓷茶碗に生かされていく のである。 ◆46・灰釉茶碗。 ・同・高台。 ・昭和37年頃。 ◆45・紅志野茶碗。 ・同・高台。 ・昭和37年。 ◆写真・2・平戸橋の工房で作陶する岡部嶺男。 ・(1965)。 ◆47・紅志野茶碗。 ・同・高台・箱書。 ・昭和41年。 ★岡部の志野には、桃山志野を倣った白色もの・ (no.38)・と、白土の化粧土を掛けた上 から薄く志野釉を掛けたもの・(no.4・n o.73)・本作品に見られるようなやや透明 感のある釉調のものが知られる。 また三つ目のタイプは白と紅の二種類があり、 素地と釉との反応で紅色を発色するように調合 されているという。 本作品は、釉面にラスターのような輝きが見ら れ、紅色の発色もきれいである。 ◆48・絵志野水指。 ・昭和27年。 ◆50・絵志野水指。 ・昭和33年。 ◆49・黄瀬戸水指。 ・昭和28年頃。 ◆51・黄瀬戸水指。 ・昭和38年。 ◆52・織部水指。 ・同・箱書。 ・昭和40年。 ◆53・古瀬戸釉水指。 ・同・箱書。 ・昭和43年。 ◆54・伊賀掛花生。 ・昭和33年。 ◆55・黄瀬戸花生。 ・昭和34年。 ◆57・志野一輪挿。 ・昭和35年頃。 ◆56・絵志野花生。 ・昭和35年。 ◆59・黄瀬戸一輪挿。 ・昭和37年。 ★徳利を大きくした形の花瓶で、織部・(no. 58)・志野・(no.57)・黄瀬戸・(n o.59)・灰釉などがあり、いずれも釉薬に 応じた装飾や絵付けが施されている。 織部一輪挿・(no.58)・は名古屋の銀行 が記念品として注文したもので、当時50個が つくられたという。 この頃の作品には底面や高台脇に手書きによる サインが彫られているが、本作品にはサインの 変りに・「嶺」・の印が押されている。 ◆58・織部一輪挿。 ・同・底銘・箱書。 ・昭和37年。 ◆60・織部花生。 ・昭和38年頃。 ◆参考図版・5・木箆とカンナ。 ◆写真・3・カンナで側面を削る。 ・(1963)。 ◆61・織部鶴首花生。 ・昭和38年頃。 ◆63・粉引葡萄文角皿。 ・昭和26年。 ◆62・三島手皿・5客。 ・同・底銘。 ・昭和25年。 ◆参考図版・6・陶印。 ・4点。 ◆64・絵志野土瓶。 ・昭和31年頃。 ◆65・絵志野筒湯呑。 ・5客。 ・昭和31年頃。 ◆75・青織部土瓶。 ・昭和34年。 ◆66・青織部筒湯呑。 ・5客。 ・昭和33年。 ◆68・織部煙管。 ・昭和33年。 ◆69・織部煙管。 ・昭和33年。 ◆70・織部煙管。 ・昭和33年。 ★織部煙管は、記念品として数度に渡り製作され たという。 それぞれに印花や貼花の模様が異なり、楽しみ ながら製作した様子が伝わってくる。 江戸時代にもこのような煙管が数多くつくられ ており、それらをヒントにしたものと思われる。 箱書には・「オリベ煙管・嶺」・(no.68 ・no.69)・「オリベきせる・嶺男」・( no.70)・とある。 ◆67・青織部銅羅鉢。 ・昭和33年。 ◆74・紅志野銅羅鉢。 ・同・箱書。 ・昭和34年。 ◆71・絵志野湯呑。 ・5客。 ・昭和33年。 ◆72・絵志野筒向付。 ・5客。 ・昭和33年。 ◆73・紅志野丸皿。 ・5客。 ・昭和33年。 ◆76・青織部長皿。 ・5客。 ・昭和36年。 ◆77・青織部角皿。 ・5客。 ・昭和36年。 ◆80・鼠志野角皿。 ・昭和36年頃。 ◆79・鼠志野角皿。 ・昭和36年頃。 ◆78・鼠志野角鉢。 ・3客。 ・昭和36年。 ◆83・黄瀬戸輪花鉢。 ・昭和38年頃。 ◆82・青織部輪花鉢。 ・昭和38年頃。 ◆84・黄瀬戸手鉢。 ・同・見込・箱書。 ・昭和40年。 ◆83・志野青織手鉢。 ・昭和40年。 ◆86・志野青織皿。 ・昭和40年。 ◆88・粉引盃。 ・昭和30年頃。 ◆90・灰釉盃。 ・同・高台。 ・昭和37年。 ★岡部にとっての盃は作品であるとともに、土や 釉薬のテストピースの役目も担っている。 本作品の高台には鉄絵より・「E」・の記号が 記されており、釉薬の試験品であることがわか かる。 作品と同じ条件でテストすることを大切にした 岡部ならではの考え方である。 ◆87・黄瀬戸盃。 ・昭和25年頃。 ◆81・黄瀬戸徳利。 ・昭和37年。 ◆89・黄瀬戸盃。 ・昭和37年。 ◆91・天目盃。 ・昭和40年頃。 ◆92・絵志野盃。 ・昭和41年。 ◆93・紅志野盃。 ・昭和41~42年。 ―”第2章”― ●『天目への憧れ』・・・● ◆94・窯変天目茶碗。 ・同・高台。 ・昭和38年。 ★茶碗の形は、いわゆる天目の姿をしていないが 、実は、天目の展開をはじめるきっかけとなっ た茶碗である。 灰釉黒瓶子・(no.20)・と、同じような 釉薬が青色になって流れる様子が見て取れる。 ◆95・燿変天目茶碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和43年頃。 ◆96・天目茶碗。 ・同・高台。 ・昭和50年。 ◆97・窯変天目茶碗。 ・同・高台。 ・昭和62年。 ◆99・窯変嶺紫茶碗。 ・同・高台。 ・昭和62年。 ◆98・窯変嶺燦茶碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和62年。 ★昭和62年・(1987)・4月23日に窯出 しされた天目碗で、そのきらびやかな美しさか ら・「嶺燦」・と名付けられた。 岡部は昭和53年に脳出血で倒れ、下半身不随 となるも一命を取り留め、平成元年・(198 9)・の「孤高の陶芸家・岡部嶺男再起新作展 」・で復活を遂げた。 本作品はその個展に出品され話題っとなた。 ◆100・古瀬戸釉小壺。 ・同・底面。 ・昭和45年頃。 ―”第3章”― ●『青瓷の美:「日進時代」』・・・● ★岡部嶺男は、昭和37年・(1962)・の暮れ試験 品に青瓷の釉調が現れたことをきっかけとして青瓷を 始めた。 それは一見、偶然のようであるが、実は必然のなりゆ きであった。 このことについて岡部は・「土の芸術として最後の姿 が青瓷として現われた。 これた中国に於ける土器の最後の花として現われた宋 官窯青瓷と同一の経路のように思える」・と書き記し ている。 要するに、昭和35年頃から研究に取りかかった灰釉 や鉄釉、いわゆる地元も作家の間で古瀬戸釉と呼ばれ る伝統の釉薬を研究する過程で得た、青瓷釉であり、 それは、自然灰釉に辿り着いた中国の陶器が、宋の官 窯青瓷を生み出すまでの流れと岡部の個人的な経験と がまったく同一であったということである。 そして苦心の末、昭和40年・(1965)・に貫入 の入らない粉青瓷や粉紅瓷の焼成に成功する。 その後は粉青瓷の二重貫入、さらには天青瓷・窯変米 色瓷など、その勢いは止まるところを知らず、次々に 青瓷作品を世に問うのである。 とくに・昭和44年に新宮殿梅の間に納められた・《 粉青瓷砧》・の一対は、凛とした器形に二重貫入が見 事に入り、他の追随を許さないほど完成度を見せた。 昭和45年・(1970)・に岡部は、二年前に新築 した愛知県日進の工房に窯を築いた。 設計も施工もすべて一人でおこなった窯変専用の窯は 、平戸橋時代と決別するかのように、さらに新しい窯 変米色瓷を生み出した。 それは誰もがつくり出すことができなかった、黄褐色 の釉色を見せ、釉薬には隅々まで二重貫入が入る、ま さに日進時代を象徴するものであった。 その後も、しっとりと艶のある不透明な釉調の粉青瓷 、透明感のある釉調と青緑の釉色が美しい翠青瓷、深 緑色の窯変翠青瓷など、青瓷へのあくなき探究は・「 嶺男青瓷」・という名に相応しい独自の青瓷作品を生 み出したのである。 ◆101・粉紅瓷砧。 ・同・底面。 ・昭和40年。 ・ポーラ美術館。 ◆102・粉青瓷砧。 ・同・底面。 ・昭和41年。 ◆103・粉青瓷砧。 ・同・底面・箱書。 ・昭和41年。 ◆104・粉青瓷砧。 ・昭和43年。 ◆105・粉青瓷砧。 ・同・底面・箱書・2。 ・昭和44年。 ・ポーラ美術館。 ◆106・粉青瓷大砧。 ・同・底面・箱書。 ・昭和44年。 ★本作品は、岡部の砧形の青瓷作品の最大級であ る。 砧は太い筒形の胴に細長い頸をつけた形をいう が、岡部はその形状を発展させて、本作品のよ うな胴部をそろばん形とした砧を生み出した。 端正な器形とともに深みのある釉色、複雑に入 り込んだひび割れ・(貫入)・が主な見どころ であるが、とくにこの貫入は、表面に現れたも のと、釉の途中で止まったものがあり、二重貫 入と呼ばれている。 二重貫入による粉青瓷は昭和42年頃に完成し 、その後・「窯変米色瓷」・へと発展させてい く。 ◆107・粉青瓷大砧。 ・同・底面・箱書。 ・昭和44年。 ◆参考図版・7・粉青瓷砧。 ・同・底面・箱書。 ・昭和44年。 ★新宮殿梅の間に納められた一対。 ◆参考図版・8・粉青瓷砧。 ・同・底面・箱書。 ・昭和44年。 ★新宮殿梅の間に納められた一対。 ◆参考図版・9・いけばな・小原豊雲。 ・(上記器)。 ・1971年1月。 ◆108・粉青瓷砧。 ・昭和44年。 ◆109・粉青瓷砧。 ・昭和44年。 ◆110・窯変米色瓷砧。 ・昭和46年。 ◆112・窯変米色瓷砧。 ・同・底面。 ・昭和46年。 ★「窯変米色瓷」・は、釉色が黄色味を呈した青 瓷で、本作品のような二重貫入によるものは、 粉青瓷による二重貫入の完成とともに昭和42 年事にはほぼ完成した。 岡部は昭和41年に無貫入による窯変米色瓷を 完成させており、次に一重貫入・さらに二重貫 入というように新たな青瓷釉の完成とともに窯 変米色瓷を生み出してきた。 窯変米色瓷は赤土による陶胎に、青瓷釉と同質 の釉薬を掛けたものが、窯変によりこの色を得 たものであり、はじめから黄色釉を掛けたもの ではない。 ◆111・窯変米色瓷砧。 ・同・底面・背面。 ・昭和46年。 ◆114・粉青瓷双耳砧。 ・昭和49年頃。 ◆113・窯変米色瓷双耳砧。 ・同・底面。 ・昭和49年。 ◆115・窯変粉青瓷双耳砧。 ・同・底面。 ・昭和50年。 ◆116・窯変翠青瓷砧。 ・同・背面。 ・昭和50年。 ・メナード美術館。 ★釉薬に透明感があり、やや緑色が強い青瓷を岡 部は・「翠青瓷」・と呼んだ。 本作品の釉薬はさらに透明感が高いためか、素 地の色が透けて見える。 また、火表と火裏では釉中の気泡の影響から発 色に違いが見られ、観る位置により釉色も釉調 も大きく異なり印象も変わってくる。 ◆117・粉青瓷筒。 ・昭和42年。 ◆118・天青瓷筒。 ・同・底面。 ・昭和49年。 ◆119・窯変米色瓷瓶。 ・同・底面・背面。 ・同・箱書。 ・昭和48年。 ◆120・翠青瓷大瓶。 ・昭和49年。 ◆121・翠青瓷大瓶。 ・昭和49年。 ◆参考図版・10・平面図・(図版・112)。 ◆参考図版・11・「窯控」・ノート。 ◆参考図版・12・「製作記録」・ノート。 ◆122・粉青瓷瓶。 ・昭和49年。 ◆123・翠青瓷縄文瓶。 ・昭和43年。 ◆124・翠青瓷鼎。 ・昭和43年。 ◆125・青瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和38年頃。 ◆126・粉青瓷碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和41年。 ◆127・窯変米色瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和41年。 ◆128・月白瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和41年。 ◆129・粉青瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和42年頃。 ◆130・粉青瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和42年頃。 ・ポーラ美術館。 ◆131・窯変米色瓷碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和43年。 ◆132・粉青瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和42年頃。 ★岡部の青瓷の碗には二つのタイプがある。 一つは、轆轤目を感じさせないすっきりとした フォルムで、高台は輪高台、高台脇まで釉薬が 掛かるもの。 もう一つは、本作品のような、轆轤目を残した 動きのあるフォルムで、高台は荒々しく削り、 施釉時の指跡を残したもの。 荒々しく削った高台は、真上から見たときに薔 薇の花に似ていることから・「バラ高台」・と 呼ばれている。 岡部は前者を・「碗」・後者を・「茶碗」・と 区別し、例外はあるものの、箱書にはそのよう に書き記している。 ◆134・灰青瓷茶碗。 ・同・高台・箱書。 ・昭和43年頃。 ◆133・灰青瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和43年頃。 ★粉青瓷系の釉薬が掛っているが、やや灰色を帯 びていることから灰青瓷と名付けられている。 高台から口縁にかけての釉色の変化を見ると、 粉青瓷系の釉色が窯変により変わる様子が様子 が見て取れる。 この灰青瓷は窯の中でも上の方に置き、 灰被りの状態で焼成するという。 昭和42年・(1967)・から昭和43年の 窯で何度か灰青瓷を焼いた記録があり、本作品 と・(no.134)・の茶碗は、その頃に製 作された。 ◆136・窯変米色瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和43年頃。 ◆135・窯変米色瓷碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和43年頃。 ◆138・窯変米色瓷碗。 ・同・高台・見込。 ・同・箱書。 ・昭和45年。 ★岡部は昭和45年に、設計も施もすべて一人で 作った米色用の窯・(参考図版・13)・を、 昭和43年に建てた工房の敷地内・(愛知県日 進)・に築いた。 同年秋に初窯が焚かれ、袴腰の香炉や碗などが 焼成された。 この・《窯変米色瓷》・はその初窯の作品であ る。 この初窯では米色の色合がとても鮮やかな作品 が多く焼き上がり、岡部はとても満足したとい う。 この後、次々と・・・・・ ◆参考図版・13・日進工房に築いた半。 地上式穴窯。 ◆137・窯変米色瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和45年。 ◆139・窯変油灰瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和45年頃。 ★油灰瓷と名付けられた碗である。 油灰とは・『故宮蔵瓷・南宋官窯二郊壇下官窯 』・に記されている名称で、灰黒色をした陶胎 に黄褐色に焼き上がった釉が特徴という。 岡部はこの・『故宮蔵瓷』・を製作の間いに見 て参考にしたといい、『南宋官窯』・の号の他 にも・『哥窯』・『汝窯』・の号をよく見入っ ていたという。 ◆140・窯変米色瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和45年頃。 ◆142・窯変米色瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和46年頃。 ◆144・翠青瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和48年。 ★翠青瓷の中でも灰釉かと思うほど透き通るよう な透明感があり、鮮やかな緑色を呈している。 本作品のような椀形の器形は、昭和45年を前 後して輪高台のタイプがなくなりそのほとんど がバラ高台と呼ばれる荒々しく削った高台とな り、施釉時の指跡をも残すようになる。 ◆143・粉青瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和48年。 ◆146・窯変翠青瓷碗。 ・同・高台・箱書。 ・昭和48年。 ◆145・窯変翠青瓷碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和48年。 ◆148・窯変米色瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和49年。 ◆147・窯変米色瓷碗。 ・同・高台・見込。 ・昭和48年。 ★岡部は常に同じ胎土に数種類の釉薬を施した作 品を同時に窯に入れては試験をしていた。 本作品の釉薬は、釉薬番号が・「S」・番で、 窯変米色瓷に適した釉薬の一つという意味をこ めて岡部は・「S釉」・と呼んでいた。 no.145・や・no.146・と同じ、昭和 48年7月9日に窯出しされている。 ◆141・粉青瓷碗。 ・同・高台。 ・昭和46年頃。 ◆149・窯変米色瓷茶碗。 ・同・高台。 ・昭和52年。 ◆150・翠青瓷大碗。 ・同・高台・箱書。 ・昭和43年。 ★透き通るような透明感のある翠青の釉色、二重 貫入の入り方といい、実に見事な大碗・(鉢) ・である。 本作品は岡部が気に入った中の一つで、ドイツ をはじめとするヨーロッパ巡回展に出品された。 ◆152・翠青瓷鉢大碗。 ・昭和45年頃。 ◆151・翠青瓷鉢大碗。 ・昭和43年。 ◆153・粉青瓷炉。 ・昭和45年。 ◆154・窯変米色瓷炉。 ・昭和46年。 ◆155・窯変米色瓷博山炉。 ・昭和46年。 ◆156・窯変米色瓷博山炉。 ・昭和46年。 ◆157・窯変米色瓷博山炉。 ・昭和48年。 ◆158・粉青瓷博山炉。 ・昭和49年。 ◆159・窯変米色瓷小壺。 ・同・底面。 ・昭和45年頃。 ◆160・粉青瓷合子。 ・昭和43年頃。 ◆163・秘色瓷盃。 ・同・箱書。 ・昭和41年。 ★秘色は中国・越洲窯青磁の優美な釉色を形容し た語で、やや乳濁した釉調に青味の強い釉色を 特徴とする。 岡部の幅広い知識と奥深い探究の姿勢が生み出 した言葉のようでもある。 ◆165・天青瓷盃。 ・同・高台・箱書。 ・昭和42年頃。 ◆161・粉紅瓷盃。 ・同・高台。 ・昭和40年。 ◆162・窯変米色瓷盃。 ・同・高台。 ・昭和40年。 ◆164・天青瓷盃。 ・同・箱書。 ・昭和41年。 ◆166・天青瓷盃。 ・同・高台。 ・昭和42年頃。 ★天青とは、中国で青磁の釉色を形容する語で、 天過天青に因み、雨上がりの青空のような潤い のある青色をいう。 本作品の高台内には・「ア」・の字が書かれて おり、釉薬は試験品であったことがわかる。 ◆168・粉青瓷盃。 ・同・高台。 ・昭和47年頃。 ◆169・粉紅瓷盃。 ・同・箱書。 ・昭和48年頃。 ◆170・窯変米色瓷盃。 ・昭和48年頃。 ◆167・窯変米色瓷盃。 ・同・箱書。 ・昭和45年頃。 ◆171・窯変米色瓷盃。 ・同・箱書。 ・昭和49年頃。 ◆173・窯変翠青瓷盃。 ・昭和50年。 ◆172・粉青瓷盃。 ・昭和50年。 ◆写真・4・平戸橋工房にて・(1963)。 ◆写真・5・平戸橋に築いた半地上式穴窯。 ・(1964)。 ―”岡部嶺男の書・愛用品”― ★岡部は何に対しても真撃な態度で接した。 そしてそれを糧に自身の作陶に生かそうとした。 とくに音楽は欠かせなかった。 轆轤にむかうときは、工房にクラシック音楽を鳴し、 そのリズム感で土を引き上げ、作品つくりをした。 書については、ほとんど独学で習得した。 古写経を好んで集めたといい、字面の美しさとともに 、内面に潜む精神的な強さの両方を学んだと思われる。 それは初や箱書にみる独自の書風や独特の言葉となっ て表れている。 ◆174・書・「生火山人」。 ◆175・軸・「土生火生」。 ◆176・書・「壺愁」。 ◆参考図版・14・岡部嶺男が愛用した 品々。 ◆参考図版・15・岡部嶺男が愛用した道具類。 ◆写真・6・轆轤成形・(1963)。 ◆写真・7・コテを使った成形・(1963)。 ■■『心の造型 ― 岡部嶺男の陶芸』・・・■■ **”唐澤昌宏”** ―Forms of Neccessity:Mineo Okabe’s Creamice― **”Masahiro Karasawa”** ●1・おいたちと自己の形成。 ●2・「材質美」・について。 ●3・灰釉系技法と青瓷。 ●4・「嶺男青瓷」。 ■■『年譜』・・・■■ ―年号・年齢・事項・主要製作・展覧作品・(6頁)― ■■『文献目録』・・・■■ ●Ⅰ・作品集・等。 ●Ⅱ・展覧会図録・リーフレット。 ◆①・個展。 ◆②・関係展覧会。 ●Ⅲ・定期刊行物。 ●Ⅳ・その他関連書。 ■■『用語解説』・・・■■ **”石﨑泰之編”** ◆青織部。 ◆赤志野。 ◆窖窯。 ◆飴釉。 ◆伊賀。 ◆井戸・(井戸手茶碗)。 ◆絵志野。 ◆大窯。 ◆鬼板。 ◆織部釉。 ◆灰釉。 ◆還元焼成。 ◆貫入。 ◆黄瀬戸。 ◆砧。 ◆化粧掛け。 ◆化粧土。 ◆月白。 ◆香合。 ◆高台。 ◆高麗茶碗。 ◆古瀬戸。 ◆粉引。 ◆小服茶碗。 ◆匣鉢。 ◆酸化焼成。 ◆志野。 ◆翠青。 ◆青磁釉。 ◆瀬戸黒。 ◆攻め焚き。 ◆施釉。 ◆胎土。 ◆畳付。 ◆たんぱん。 ◆地釉。 ◆土味。 ◆泥漿。 ◆鉄釉。 ◆天青。 ◆天目。 ◆土灰釉。 ◆二重貫入。 ◆鼠志野。 ◆備前。 ◆粉紅。 ◆粉青。 ◆瓶子。 ◆米色青磁。 ◆紅志野。 ◆見込み。 ◆三島。 ◆水挽き形成。 ◆向付。 ◆釉。 ◆釉調。 ◆窯変。 ◆耀変天目。 ◆窯変米色。 ◆窯変嶺燦碗。 ◆輪花。 ■■『作品目録』・・・■■ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ■入力のミスはご容赦下さい。 ■他の出品も・是非御覧下さい。 ■商品詳細文の転用は堅くお断り致します。 ■■入札案内・・・■■ ●状態はすべて点検済ですが、 ●見落し等が無いとは言えません。 ●見解の相違も御座います。 ●御了承、御理解の上、入札下さい。 |

■■支払詳細■■ ●かんたん決済。 |

|

|

■■送料の案内■■ ●185円。 ●クリックポスト。 ・(日本郵便)。 ・(1回1落札)。 ●簡易包装。 ・(包装指定は別途料金)。 ●落札金額に関わらず同一の包装と ●させて頂きます。 |

|

|

|

■■注意■■ ●質問は必ず事前にお願い致します。 ●落札後のクレームはお受けできません。 ●落札日より7日以内に必ず決算下さい。 ●7日以内に振込み確認出来ない場合は落札者都合 ●のキャンセルとして処理させて頂きます。 ●取り置の場合でも、最初の落札日より7日以内に必 ●ず決済下さい。 ●いかなる場合でも決済後に・一度発送致します。 ■■要注意■■ ●入札の取消はいかなる場合でも不可能です ●質問欄での取消依頼もお受けできません。 ●落札後は取引ナビにて詳細を連絡させて頂きます。 ●電話での連絡はお受けできません。 ●上記事項を充分に御理解の上での入札とさせてき頂 ●ます。 ■商品詳細文の転用・盗用は堅くお断り致します・! |

||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

当前价:3000 日元(合144.90人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

最低出价:3000 日元/ 144.90 人民币

您的出价

您的出价

当前价:3000 日元(合144.90人民币)

加价单位:0 日元/0.00 人民币

最低出价:3000 日元/ 144.90 人民币

您的出价

客服微信1

客服微信2

客服微信2

投诉微信

扫描关注 公众号最新动态