拍卖号:c1184595675

结束时间:05/16/2025 19:15:16

日本邮费:买家承担

可否退货:不可

个 数:1

提前结束:可

最高出价:f36********

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

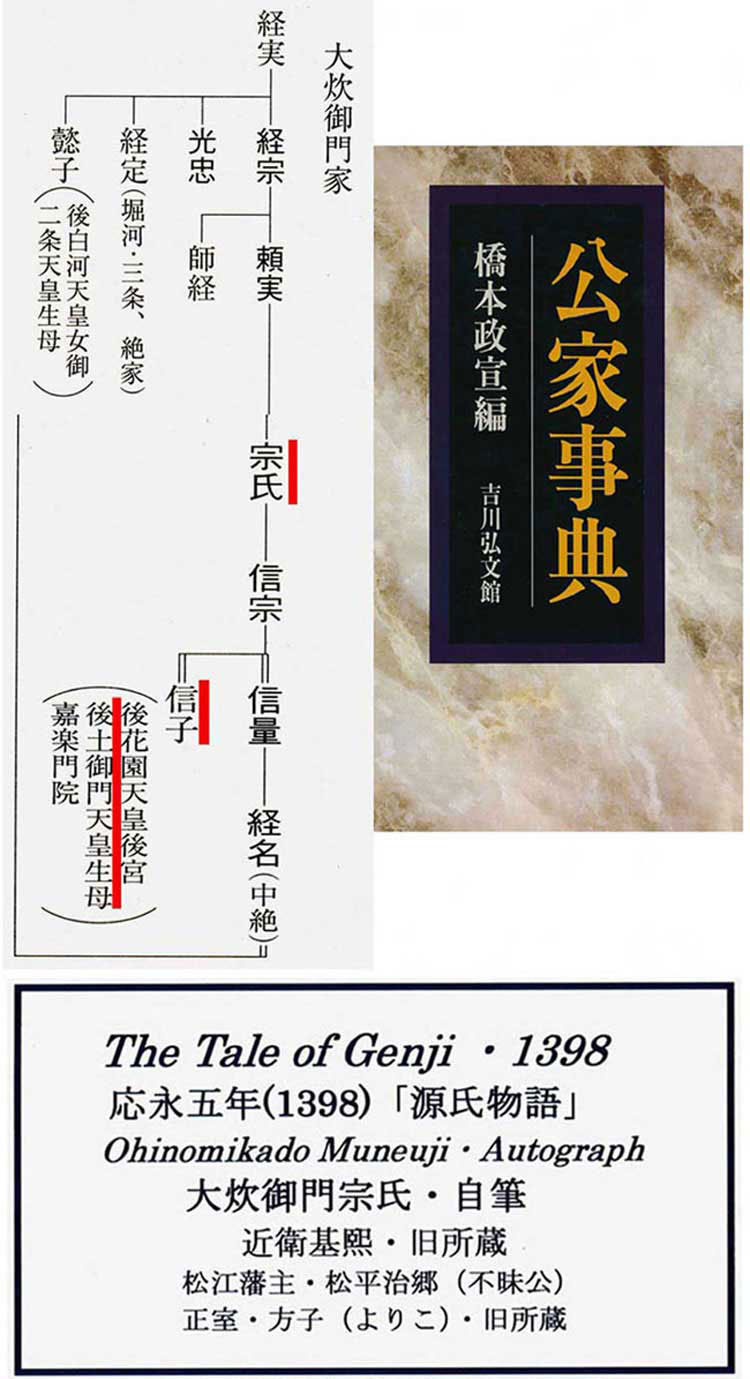

| 大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧所蔵(断簡)を出品 | ||||

| 商品説明(来歴) |

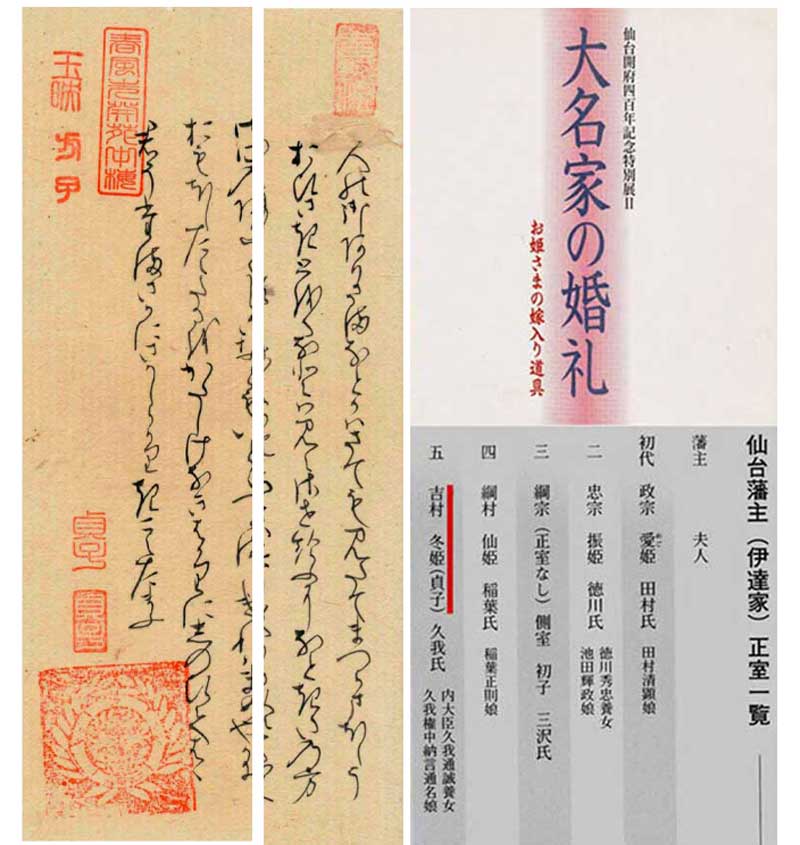

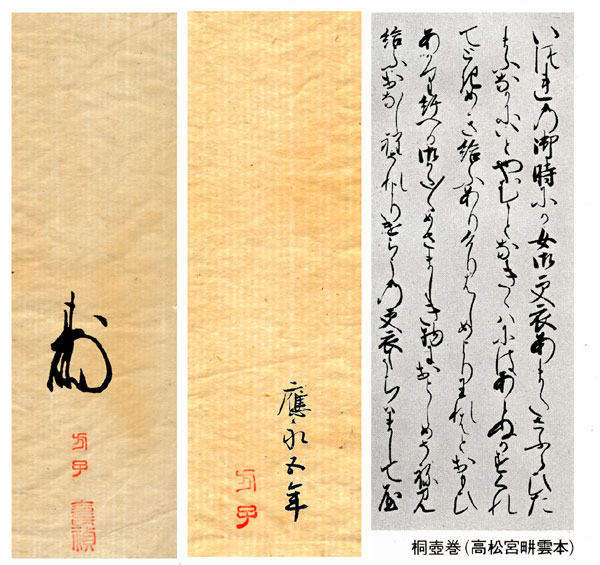

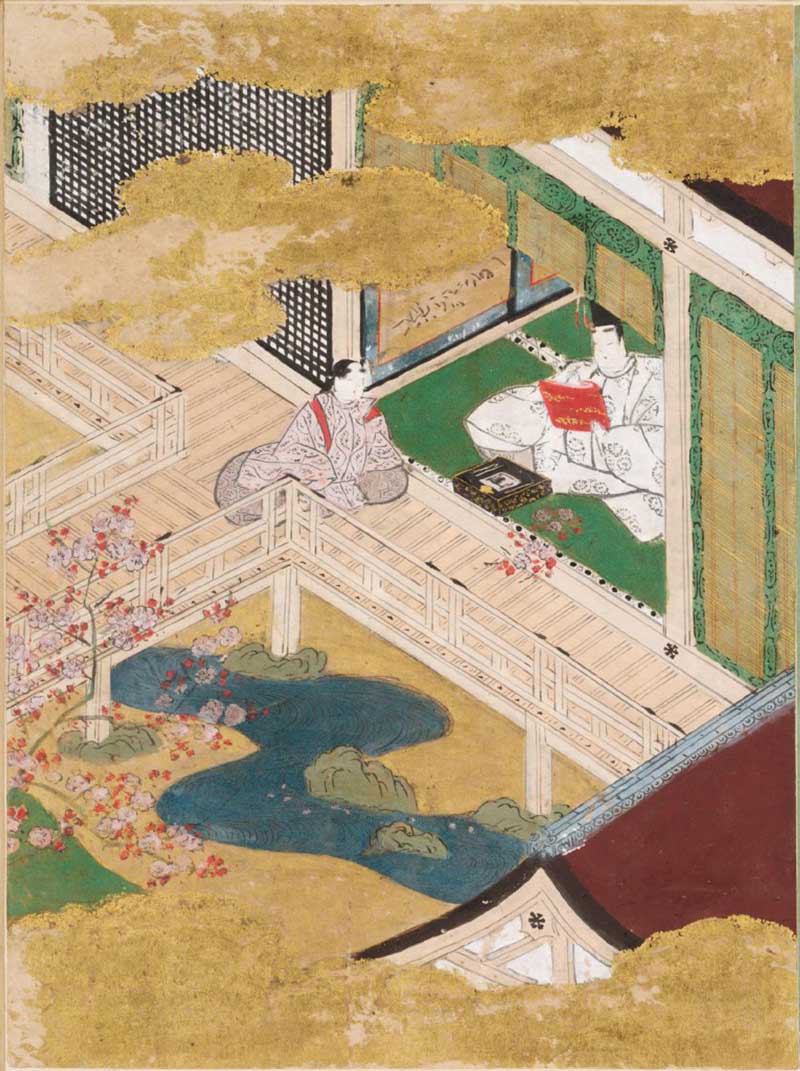

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の旧所蔵である。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。出品した大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに近衛家から出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)に伝わり、方子の生家である仙台藩から同藩の藩医・木村寿禎に伝来していたものである。

|

|||

| 漢詩文 |

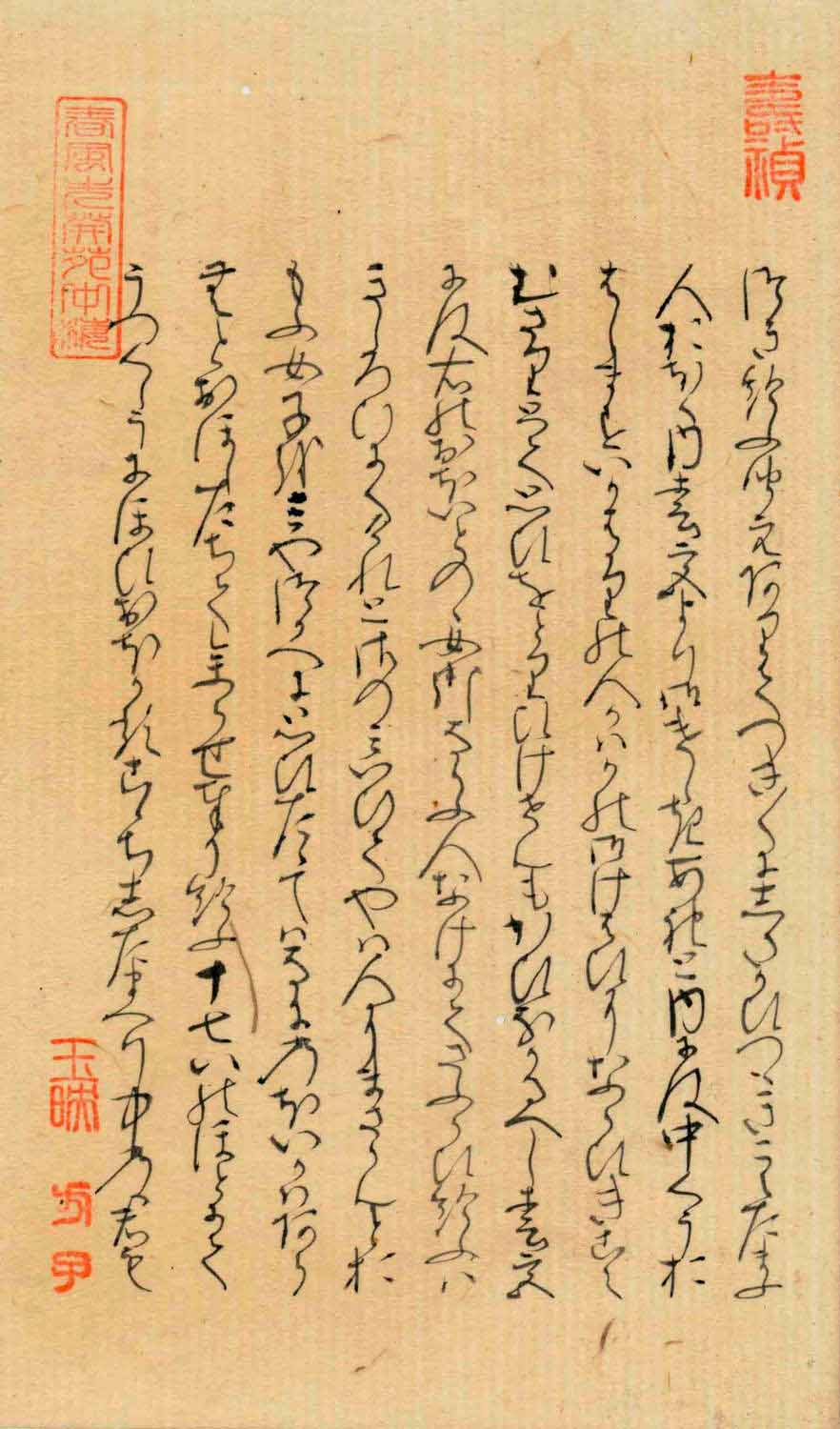

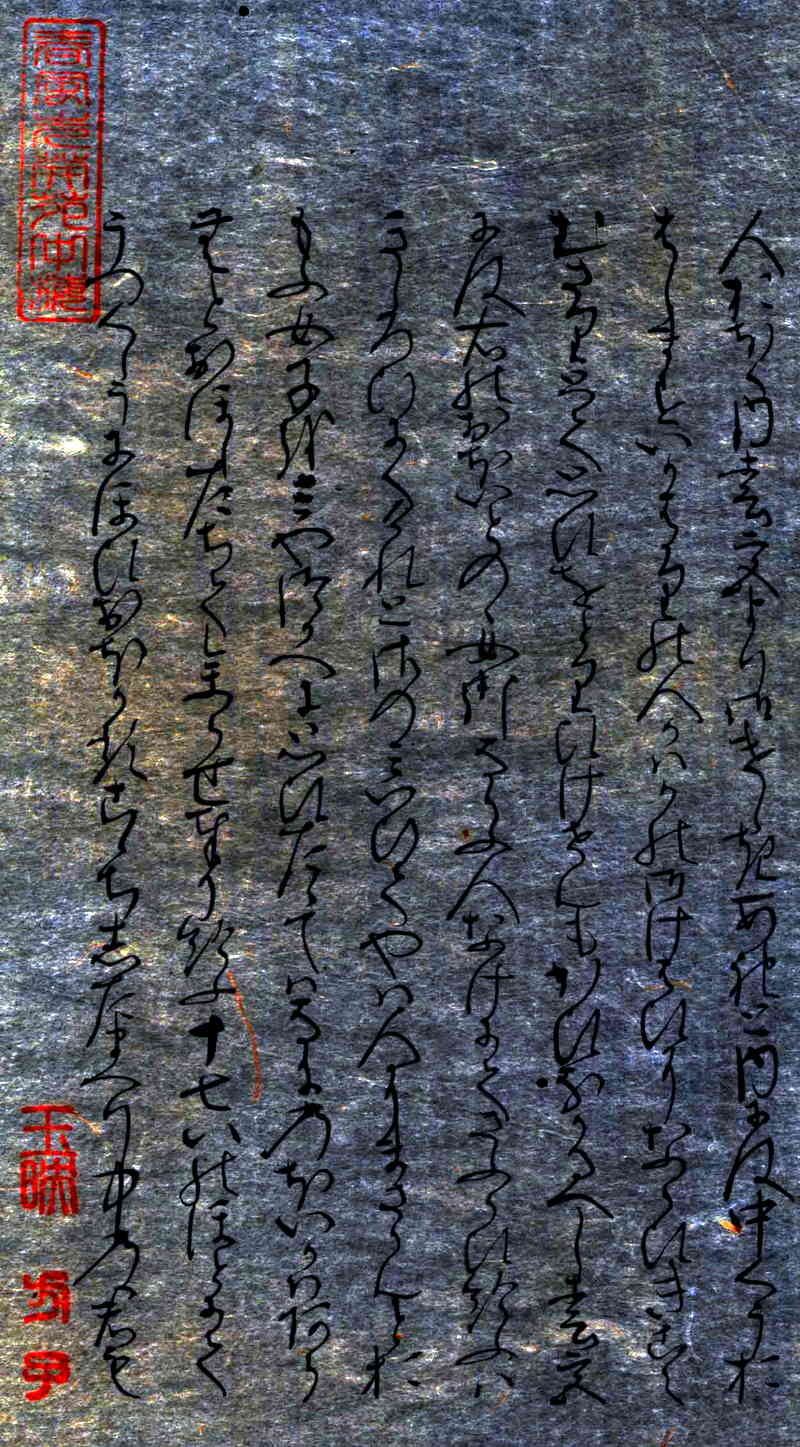

原本自筆上部には、自筆上部には、「春風先発苑中梅」《春風先に発(ひら)く苑中の梅》という篆書印が押捺されている。「春風が先ず一番先に宮中の庭園の庭に咲かせるのは梅の花である」という意味である。紫式部がこの原詩に親しんでいたことがわかる。

|

|||

| 漢詩の落款の意味 |

原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。貴族から始まり藩主、あるいは高名な茶人や僧侶が書かれて、それが茶会の「掛軸」に装丁されて披露されておりました。

特に出雲・松江藩などの茶道の盛んな大名家の所蔵する自筆などに「讃」が付され、後に自筆に代わり、石刻による「漢詩」の篆書が「讃」として用いられました。

「茶事」は、「ヨーロッパの晩餐会(ばんさんかい)」とも言われます。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。とりわけ、茶室に入って行うことは、床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)することです。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。とりわけ、漢詩の落款は、ただ、古典の漢詩を入れればいいという単純なものではなく、たとえば、「源氏物語」の場合、原本の中に込められている紫式部が考えた知識を読み解くことにあります。

「讃」の中に有名な白楽天の漢詩を単純に落款として入れたのではなく、紫式部が原本の中に白楽天の漢詩を読み込んでいることを知ったうえで漢詩を選んでおります。

落款の「讃」の元になるその原文の個所には、 「春風先発苑中梅」《春風先に発(ひら)く苑中の梅》という篆書印が押捺されている。「春風が先ず一番先に宮中の庭園の庭に咲かせるのは梅の花である」という意味である。紫式部が「紅梅」を書くに際し、白楽天の漢詩を読み理解し共鳴していることがよくわかる。 |

|||

| 自筆の希少価値について |

自筆の稀少価値は、和紙の生成技法の緻密さにあります。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。 出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。肉眼では見ることのできない和紙の繊維の一本一本のミクロの世界を見ることができます。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。 古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。撮影後、展示のために再表装をしております。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。 |

|||

| 断層(MRI)写真 |

従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡が中心です。一方、アメリカやイギリスでは研究が進み和紙の組成状況を精確に分析・解析をするために断層(MRI)写真が利用されており、今回の出品に際し、「断層(MRI)写真」を資料として出しました。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができます。 |

|||

| 寸法 |

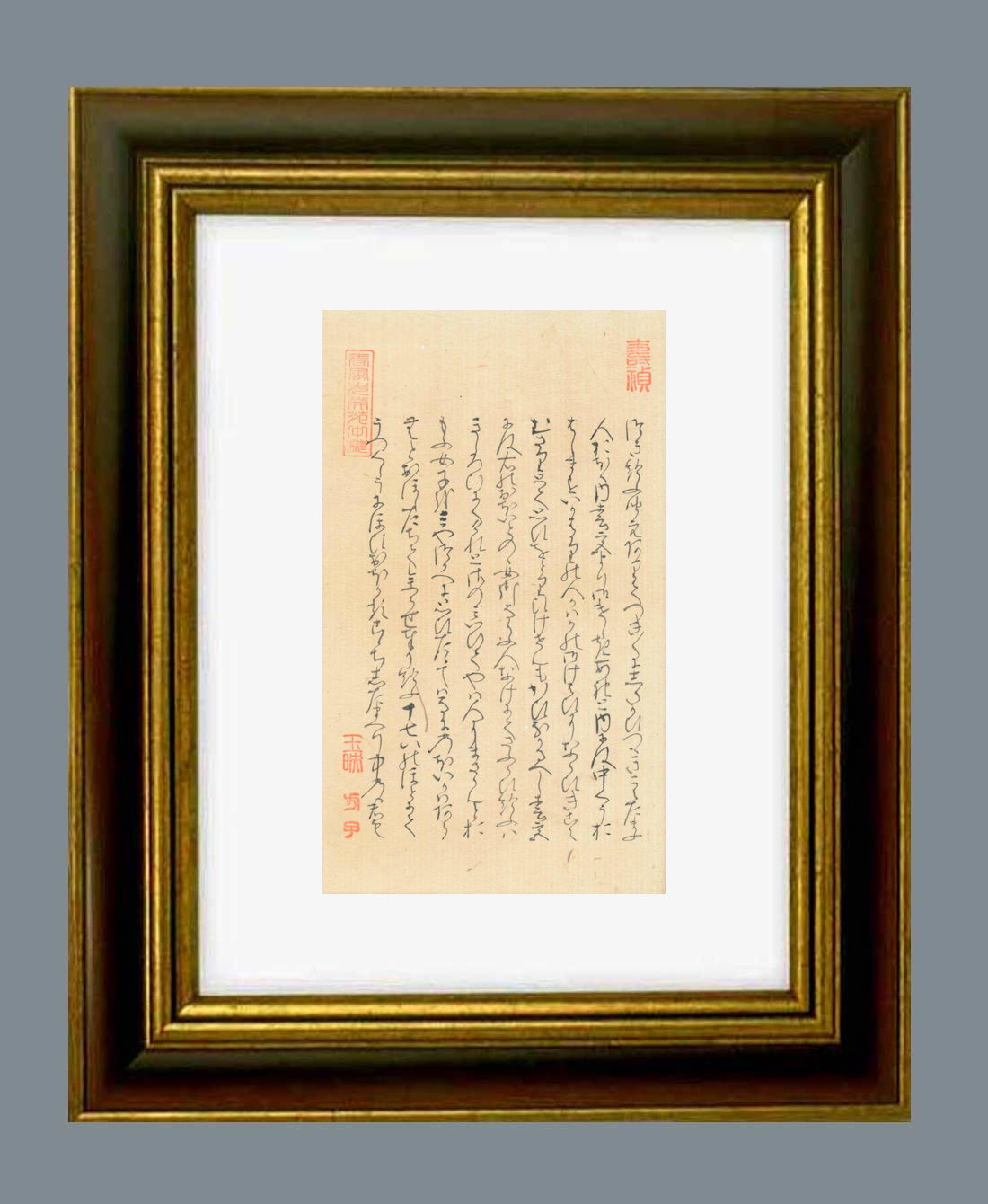

「源氏物語」自筆の大きさ タテ21.8センチ ヨコ12.8センチ。額縁の大きさは タテ37.0センチ ヨコ28.0センチです。額縁は新品です。 |

|||

| 「源氏物語」の自筆について |

1・筆跡の分析について 国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。 一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。 2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について 自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。 「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。 3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について 近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。 4・近衛基熙(このえもとひろ)について 近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。母は後水尾天皇皇女女二宮。実母は近衛家女房(瑤林院)。幼名は多治丸。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。 承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている |

|||

| HP |

近衛基熙・旧所蔵「源氏物語」自筆を出品いたしました。

出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。 ツイッター「源氏物語の世界」 も合わせてご覧ください。 |

|||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

当前价:25000 日元(合1295.00人民币)

加价单位:500 日元/25.90 人民币

最低出价:25500 日元/ 1320.90 人民币

您的出价

您的出价

当前价:25000 日元(合1295.00人民币)

加价单位:500 日元/25.90 人民币

最低出价:25500 日元/ 1320.90 人民币

您的出价

客服微信1

客服微信2

客服微信2

投诉微信

扫描关注 公众号最新动态